コラム 『日本映画の玉(ギョク)』 俳優ブローカーと呼ばれた男【その四】 Text by 木全公彦

脚本作り

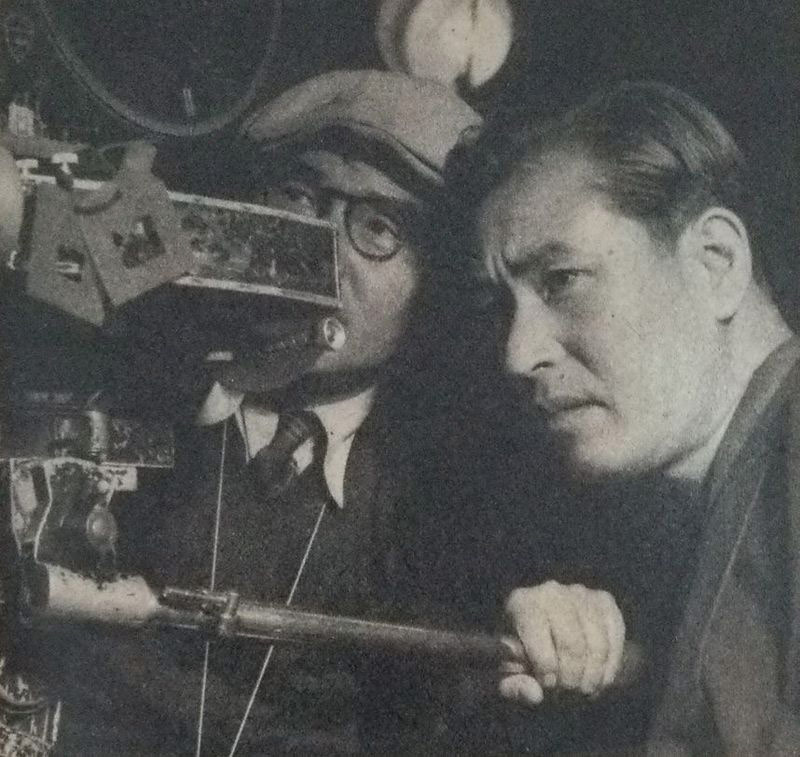

監督はすでに俳優のみならず監督としても名実ともにトップクラスの評価を得ていた佐分利信。星野と佐分利は親密な仲であり、これまでの佐分利作品のほとんどが星野のプロデュースによるものであることは、すでにさんざん述べたところである。東京プロでは社長と取締役の関係でもある。これまでの佐分利の監督作から類推すると、「叛乱」の映画化は新東宝が企画したものというよりも、おそらく佐分利が映画化を希望し、星野に持ちかけたものでないかと思われる。映画『叛乱』のクレジットには、製作総指揮に新東宝の製作本部長である竹井諒、製作に安達英三郎の名前があるが、星野和平の名はない。『叛乱』は新東宝と東京プロの提携作品だから、本来なら製作に名を連ねるか、「企画」としてクレジットされてしかるべきだが、名前がないのは、星野がすでに日活と契約を結んだためだったのだろう。

脚本は、当初、佐分利とコンビを組んでいた猪俣勝人という案も出たようだが、竹井諒の推挙で、菊島隆三が執筆することになった。1953年4月下旬起稿、9月初稿脱稿。菊島によって書かれた初稿は、新橋のすき焼き屋で本読みが行なわれた。参加者は、安達英三郎、星野和平、佐分利信、そして菊島の4人。菊島が脚本を朗読するのを三人とも目をつぶって黙って聞いている。そのうちに星野が鼾をかきはじめた。朗読が終わると、安達は菊島に「ご苦労さん」と一言声をかけただけで、その日は解散。後日、安達から電話をもらった菊島は、星野の態度に怒りをぶちまける。ところが安達は、星野の鼾は寝ていたのではなく、蓄膿症による普段からの癖だと言われ、怒りの矛先を収めたそうである(「菊島隆三シナリオ選集 Ⅰ[月報]」(サンレニティ発行、1984年刊)。

安達の言葉で機嫌を取り直した菊島は、脚本の細部に手を入れるが、基本的には登場人物を複雑に交錯させながら、エピソードを巧みに編み込み、この歴史的クーデターを叙事的群像ドラマとして構成した。そのただでさえ複雑な構成に、さらに、事件を、軍事法廷で有罪判決が出て、獄舎で処刑を待つ青年将校たちの姿からの回想として、ナラタージュ技法を使って描くなど、技巧の冴えを発揮する。本作で発揮された実際の事件を群像劇として再現していくスタイルは、『叛乱』と同じ年に菊島が脚本を執筆した、下山事件の映画化『黒い潮』(54年、山村聰監督、日活)でも継承されることになる。