コラム 『日本映画の玉(ギョク)』 豊島啓が語る三隅研次 Text by 木全公彦

今回は大映京都最後の助監督として、三隅研次に就いた豊島啓(ひらく)さんにお話しをうかがった。豊島さんの父上は京都在住の映画評論家・故・滝沢一さんで、その影響もあって子供の頃から映画ファンで、父親の伝手で大映に入社したのだという。

――また破天荒な映画が最初で。シナリオがあって、ないような作品ですね。

豊島いやもうシナリオ通り撮っていませんでした。菊島隆三のホンなんですけどもね。僕は今でも覚えていますけど、勝さんはいつでもそうで、『座頭市』でも『警視K』でも、台本はあって、ないようなもので、『座頭市』はほとんど勝さんの口立てです。ライティングの合間にスプリクターを呼んで、口述筆記させます。これでやると。『顔役』のときもそういうやり方でした。

――豊島さんは社員で入社されたんですか? それとも契約でしたか?

豊島社員です。僕の前に助監督で採用されたのが一人、野村恵一という人。その前が中畑来人という人で、この人は僕と同じ年。彼は日本画で有名な中畑艸人(そうじん)の息子です。その前はかなり空いている。増村保造さんの『華岡青洲の妻』(67)に就いた小林千郎でしょうかね。

――大映の助監督はどういう担当なんですか。予告篇を撮るのは?

豊島それはセカンド。僕は増村さんの『悪名 縄張荒らし』(74)の予告篇を作っています。カチンコはサードですね。昔は助監督ではなくて録音部が叩いていました。そこは東映もそうですね。

――で、『顔役』が終わってからは?

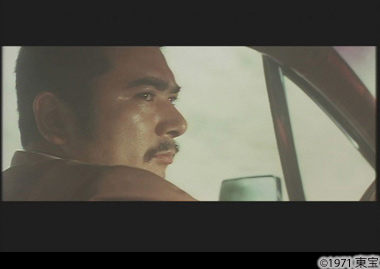

豊島黒田義之さんの『海軍四号生徒』(71)に就きまして、これが太田昭和さんの『蜘蛛の湯女』(71)と並んで大映京都の最後の作品になるわけです。そのあとはテレビの『木枯し紋次郎』で途中から池広(一夫)組に行って、それが秋に終わって、2話持ちの市川崑さんのをやって――普通のテレビと違って、映画並みの天気待ちっていうのがあって、この場合はピーカン待ちでなく曇天待ちなんですけど、2話持ちで2ヶ月ぐらい撮るという贅沢なやり方をしていました。その撮影をやっているときに組合の委員長がやってきて組合員を集めて、職場占拠ですわ。ですが現場は閉鎖されずに残ったんです。昔、京映という撮影所があったんですが、そこで続きを撮りました。以降『木枯し紋次郎』の第1シーズンは全部そこでやりました。それから1972年2月にクランクインしたのが三隅組の『子連れ狼 三途の川の乳母車』(72)でした。それは松竹の京都映画で撮りました。そのときのチーフが小林千郎、セカンドが中畑来人、サードが僕。助監督は全部20代で、僕は25歳。三隅組の助監督が全員20代ということで撮影所では話題になったほどです。「大丈夫か、こいつらで」ってことでね。

大映京都に入社する

豊島三隅さんはあまり手の内を見せないというか、説明をしない人なんです。気心の知れたキャメラマンとか美術監督とかには、以心伝心というか――牧浦地志とか内藤昭とかですね。説明しないでも阿吽の呼吸で分かる。それでお酒を飲まないんで、もっぱらコーヒーですから、なかなか本音がどこにあるのかよく分からんのですよ。森一生さんとか安田公義さんとか田中徳三さんとか、同じ大映京都の監督でも全然違うタイプの監督でした。でも気難しいというんじゃないんですよ。現場を実質的に仕切っているのは、監督である三隅さんというよりも美術監督の内藤さんだったような気がします。僕が大映に入社したのは1971年で、親父(滝沢一)のコネで入ったんですが――大映か東映かどちらがいいんだと言われて、大映を選んだんですが、さすがに前年に希望退職を募っていたんで、(撮影所長の)鈴木晰也さんがちょっと待ってくれというんで、変則的に7月に大映に入社したんです。で、入った日から「現場に行け」と言われて、その日はサード監督に撮影所を見せてもらって、翌日から勝新太郎さんが監督した『顔役』(71)にフォースで就けといわれて、それが最初ですわ。あれはたまたまオールアフレコみたいな作品で、シンクロは4シーンしかないんです。そのぶんカチンコの打ち方にはうるさくなかったんで、楽だった。――また破天荒な映画が最初で。シナリオがあって、ないような作品ですね。

豊島いやもうシナリオ通り撮っていませんでした。菊島隆三のホンなんですけどもね。僕は今でも覚えていますけど、勝さんはいつでもそうで、『座頭市』でも『警視K』でも、台本はあって、ないようなもので、『座頭市』はほとんど勝さんの口立てです。ライティングの合間にスプリクターを呼んで、口述筆記させます。これでやると。『顔役』のときもそういうやり方でした。

――豊島さんは社員で入社されたんですか? それとも契約でしたか?

豊島社員です。僕の前に助監督で採用されたのが一人、野村恵一という人。その前が中畑来人という人で、この人は僕と同じ年。彼は日本画で有名な中畑艸人(そうじん)の息子です。その前はかなり空いている。増村保造さんの『華岡青洲の妻』(67)に就いた小林千郎でしょうかね。

――大映の助監督はどういう担当なんですか。予告篇を撮るのは?

豊島それはセカンド。僕は増村さんの『悪名 縄張荒らし』(74)の予告篇を作っています。カチンコはサードですね。昔は助監督ではなくて録音部が叩いていました。そこは東映もそうですね。

――で、『顔役』が終わってからは?

豊島黒田義之さんの『海軍四号生徒』(71)に就きまして、これが太田昭和さんの『蜘蛛の湯女』(71)と並んで大映京都の最後の作品になるわけです。そのあとはテレビの『木枯し紋次郎』で途中から池広(一夫)組に行って、それが秋に終わって、2話持ちの市川崑さんのをやって――普通のテレビと違って、映画並みの天気待ちっていうのがあって、この場合はピーカン待ちでなく曇天待ちなんですけど、2話持ちで2ヶ月ぐらい撮るという贅沢なやり方をしていました。その撮影をやっているときに組合の委員長がやってきて組合員を集めて、職場占拠ですわ。ですが現場は閉鎖されずに残ったんです。昔、京映という撮影所があったんですが、そこで続きを撮りました。以降『木枯し紋次郎』の第1シーズンは全部そこでやりました。それから1972年2月にクランクインしたのが三隅組の『子連れ狼 三途の川の乳母車』(72)でした。それは松竹の京都映画で撮りました。そのときのチーフが小林千郎、セカンドが中畑来人、サードが僕。助監督は全部20代で、僕は25歳。三隅組の助監督が全員20代ということで撮影所では話題になったほどです。「大丈夫か、こいつらで」ってことでね。