海外版DVDを見てみた 第22回 バッド・ベティカーのフィルム・ノワール Text by 吉田広明

ここ数年で、コロンビア・チョイス・セレクション、ワーナー・アーカイヴズ等から、DVD-Rの形でバッド・ベティカーの犯罪映画が続々発売されている。ベティカーの処女作『ミステリアスな一夜』から、傑作と言ってよい第二作『消えた陪審員』、夢魔的なスパイもの『霧の中の逃走』、これも傑作『殺し屋は放たれた』、劇映画としては最後から二番目となる『暗黒街の帝王 レッグス・ダイアモンド』。既発の『閉ざされた扉』を含めれば、ベティカーの犯罪映画の大半が見られる日が来たわけである(そのすべてがノワールと言えるわけではないが、多くがそうである)。これらの作品は大概60分から70分程度の持続時間であり、しかしそれは彼がランドルフ・スコットと西部劇を撮るようになってからも変わらなかった。100分の上映時間を持つ『レッグス・ダイアモンド』ですら、後述するように、時として乱暴に見えるほどに展開が速いが、その粗さがむしろ効果的に働いている。ベティカーは根っからの70分作家だったと言える。こうして現在見られるようになった初期作も、無論その後の西部劇の傑作群から見れば見劣りはするだろうが、単体作品として見る限り、そのほとんどが水準以上の作品なのに驚かされる。

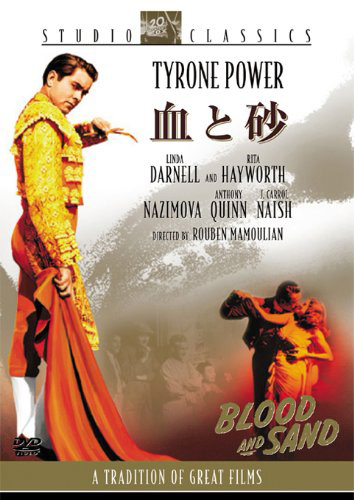

若手闘牛士として初めて出たアリーナで、ベティカーは牛に角で腹を突かれる。怪我自体はすぐに治った(といっても後年、刺されたところに腫瘍ができ、その手術と治療には長らくかかったようだ)とはいえ、彼を心配した両親は、一家の友人であるハル・ローチ(ハル・ローチの息子と、ベティカーは学生時代に同窓でもあった)らの伝手で、より安全な映画界に彼を入れようと画策する。ベティカーは、ルーベン・マムーリアンの『血と砂』(41)に、タイロン・パワーの闘牛コーチ、リタ・ヘイワースのダンスコーチとしてつく。この時闘牛場面の編集作業にもつきあい、その際編集者のバーバラ・マクレーンから、ストーリー・テリングの実際を学んだという。その後ハル・ローチのスタジオで、メッセンジャー・ボーイから助監督と経験を積み、エキストラの群衆を扱うのが得意という評判を得て、1942年、ジョージ・スティーヴンスが『陽気なルームメイト』の助監督として彼を指名、コロンビアに呼び寄せる。

その現場にハリー・コーンが訪れて監督を呼び出そうとした時ベティカーは、監督は忙しいから、と拒否。「このサノバビッチ、俺が呼んで来いと言ったら呼んでくるんだ」とコーン。ベティカーは「僕をそんな風に呼ばないで下さいよ。ケツを蹴っ飛ばしますよ。真っ黒い穴から出てくる真っ黒い牛に比べりゃ、あんたは処女マリアさまみたいなもんですからね」と返した。へつらうよりは歯向かってくるような人間の方を好んだコーンは、後日彼を自分のオフィスに呼び出し、「俺はお前をどうにかしてやらねばならんようだな」(正確には、「俺はお前をどうにかしなければならんサノバビッチのようだ」)、と、彼を見込んでいることを匂わせた。当時コロンビアでは、めぼしい助監督をダイアローグ・ディレクターとしてB級作品につけ、十二日間の撮影の最後の二日間を任せる、という形で昇進を判断していたようで、ベティカーもルー・ランダース監督『Uボートの囚人』U-Boat prisoner(未、44)につけられた。しかしランダースは知らない若い男がうろちょろするのを気に入らず、コーンに直訴。するとコーンは、映画そのものを彼から取り上げて、ベティカーに任せてしまった(と自伝では書いているが、ベティカーの演出したアクション場面をコーンが気に入って、映画全体を任せてくれた、と、とあるインタビューでは語っているそうである。いずれにせよ途中からほぼベティカーが演出したことは確かなようだ。ただしIMDbでもクレジットはされていない)。

かくしてベティカーは『ミステリアスな一夜』One mysterious night(未、44)で初監督。これはボストン・ブラッキーものの一本。今は改心した元宝石泥棒で、探偵の才能があり、警察は何かある度に彼の犯行と声明。ブラッキーは汚名をそそぐため事件解決に奮闘する。サイレント期にも十年間ほどシリーズ化されて映画化されていたが、トーキー期ではコロンビアで、ロバート・フローレー監督の『ボストン・ブラッキー登場』Meet Boston Blackie(未、41)を皮切りにシリーズ化された。ベティカー、ウィリアム・キャッスルがこのシリーズでデビューしているほか、『ヒットラーズ・チルドレン』(未、ヴィデオ発売、43)でブレークする前のエドワード・ドミトリクも一本撮っている。主演はチェスター・モリス。ローランド・ウェスト監督のミステリー『アリバイ』(29)でアカデミー主演男優賞にノミネートされているが、30年代以降もっぱらB級映画に出演。シリーズものらしく、脇役も固定されており、ボストン・ブラッキーの相棒(といっても何もしないのだが)「ザ・ラント」(小動物、という意味で、実際小柄でちょこまか動く)をジョージ・E・ストーンが、彼と持ちつ持たれつの警部ファラデーをリチャード・レーンが演じている。

本作でもボストン・ブラッキーは、ダイア盗難事件の濡れ衣を着せられ(記者たちに問い詰められた警部が苦し紛れにボストン・ブラッキーの仕業だ、と罪を着せてしまう)、その真相解明に奔走する、というパターン通りの活躍を見せる。ダイアの盗難は、仲間が他の人々の注意を逸らしている間に盗んだダイアを、チューインガムで椅子の裏に張り付けておき、後で取りに来るという、あまりにも雑な手口。ボストン・ブラッキーの変装もバレバレな老けメイクで、観客は思わず突っ込みたくなるが、それを待つまでもなく、現場を張っていた女記者が彼を見、警官を呼び、この人がボストン・ブラッキーよ、さあ逮捕しなさい、と突き出すのだ。ブラッキーは展示場のタバコ店で、チューインガムを大量に買っていた男を突き止め……、という展開だが、まあ、物語はご都合主義の連続なので書いても仕方がない。演出もとりわけ見どころがあるわけでは正直ない。ただ一点、故買屋でもある質屋に犯人一味が行き、ダイアが本物かどうか確かめる場面があって、そこで質屋が撃たれ、直後に警察もそこに駆けつける。とっさに犯人たちは、そこにあったマネキン(質流れのスーツなどを着せられてあるわけだが、店の内部が映った瞬間、すぐ目につくので展開は容易に予測がつく)になりすまして、鑑識が終わるまでそこにずっと立ったままでいる。その場面が多少印象に残るくらいだ。

処女作『ミステリアスな一夜』

ざっとバッド・ベティカーの経歴を記しておく(以下ウェブサイトSenses of cinemaのベティカーに関する記事から。これはもっぱらベティカーの自伝When in disgraceに依拠するものと思われるが、この本自体発行部数が少なかったようで、現在買って買えないこともないが、買うと1万超えるので決して裕福とは言えない筆者自身はこれを所持も参照もしていない。孫引きによって記述するのは気が引けるのだがやむを得ない)。ベティカーは本名オスカー・ベティカーJr.で、生母は彼を生んだ時に死亡、父もその数か月後にトロリー・カーに轢かれて死亡しており、孤児となった彼を、機械事業に従事していたオスカーとジョージアのベティカー夫妻が養子として引き取った。彼の名オスカー・ベティカーは従って養父のもの。スポーツに優れ、陸上、フットボール、ボクシングをしたが、フットボールで膝を痛め、スポーツから引退すると同時に大学もやめてしまう。友人と旅行に行ったメキシコ・シティで闘牛を見て魅せられ、そのまま当地に居つき、ロレンツォ・ガルーザ、フェルミン・エスピノサという著名な闘牛士に弟子入り。エスピノサの元には、後に彼がドキュメンタリーを撮ることになるカルロス・アルーザが若手闘牛士としていた。

若手闘牛士として初めて出たアリーナで、ベティカーは牛に角で腹を突かれる。怪我自体はすぐに治った(といっても後年、刺されたところに腫瘍ができ、その手術と治療には長らくかかったようだ)とはいえ、彼を心配した両親は、一家の友人であるハル・ローチ(ハル・ローチの息子と、ベティカーは学生時代に同窓でもあった)らの伝手で、より安全な映画界に彼を入れようと画策する。ベティカーは、ルーベン・マムーリアンの『血と砂』(41)に、タイロン・パワーの闘牛コーチ、リタ・ヘイワースのダンスコーチとしてつく。この時闘牛場面の編集作業にもつきあい、その際編集者のバーバラ・マクレーンから、ストーリー・テリングの実際を学んだという。その後ハル・ローチのスタジオで、メッセンジャー・ボーイから助監督と経験を積み、エキストラの群衆を扱うのが得意という評判を得て、1942年、ジョージ・スティーヴンスが『陽気なルームメイト』の助監督として彼を指名、コロンビアに呼び寄せる。

その現場にハリー・コーンが訪れて監督を呼び出そうとした時ベティカーは、監督は忙しいから、と拒否。「このサノバビッチ、俺が呼んで来いと言ったら呼んでくるんだ」とコーン。ベティカーは「僕をそんな風に呼ばないで下さいよ。ケツを蹴っ飛ばしますよ。真っ黒い穴から出てくる真っ黒い牛に比べりゃ、あんたは処女マリアさまみたいなもんですからね」と返した。へつらうよりは歯向かってくるような人間の方を好んだコーンは、後日彼を自分のオフィスに呼び出し、「俺はお前をどうにかしてやらねばならんようだな」(正確には、「俺はお前をどうにかしなければならんサノバビッチのようだ」)、と、彼を見込んでいることを匂わせた。当時コロンビアでは、めぼしい助監督をダイアローグ・ディレクターとしてB級作品につけ、十二日間の撮影の最後の二日間を任せる、という形で昇進を判断していたようで、ベティカーもルー・ランダース監督『Uボートの囚人』U-Boat prisoner(未、44)につけられた。しかしランダースは知らない若い男がうろちょろするのを気に入らず、コーンに直訴。するとコーンは、映画そのものを彼から取り上げて、ベティカーに任せてしまった(と自伝では書いているが、ベティカーの演出したアクション場面をコーンが気に入って、映画全体を任せてくれた、と、とあるインタビューでは語っているそうである。いずれにせよ途中からほぼベティカーが演出したことは確かなようだ。ただしIMDbでもクレジットはされていない)。

かくしてベティカーは『ミステリアスな一夜』One mysterious night(未、44)で初監督。これはボストン・ブラッキーものの一本。今は改心した元宝石泥棒で、探偵の才能があり、警察は何かある度に彼の犯行と声明。ブラッキーは汚名をそそぐため事件解決に奮闘する。サイレント期にも十年間ほどシリーズ化されて映画化されていたが、トーキー期ではコロンビアで、ロバート・フローレー監督の『ボストン・ブラッキー登場』Meet Boston Blackie(未、41)を皮切りにシリーズ化された。ベティカー、ウィリアム・キャッスルがこのシリーズでデビューしているほか、『ヒットラーズ・チルドレン』(未、ヴィデオ発売、43)でブレークする前のエドワード・ドミトリクも一本撮っている。主演はチェスター・モリス。ローランド・ウェスト監督のミステリー『アリバイ』(29)でアカデミー主演男優賞にノミネートされているが、30年代以降もっぱらB級映画に出演。シリーズものらしく、脇役も固定されており、ボストン・ブラッキーの相棒(といっても何もしないのだが)「ザ・ラント」(小動物、という意味で、実際小柄でちょこまか動く)をジョージ・E・ストーンが、彼と持ちつ持たれつの警部ファラデーをリチャード・レーンが演じている。

本作でもボストン・ブラッキーは、ダイア盗難事件の濡れ衣を着せられ(記者たちに問い詰められた警部が苦し紛れにボストン・ブラッキーの仕業だ、と罪を着せてしまう)、その真相解明に奔走する、というパターン通りの活躍を見せる。ダイアの盗難は、仲間が他の人々の注意を逸らしている間に盗んだダイアを、チューインガムで椅子の裏に張り付けておき、後で取りに来るという、あまりにも雑な手口。ボストン・ブラッキーの変装もバレバレな老けメイクで、観客は思わず突っ込みたくなるが、それを待つまでもなく、現場を張っていた女記者が彼を見、警官を呼び、この人がボストン・ブラッキーよ、さあ逮捕しなさい、と突き出すのだ。ブラッキーは展示場のタバコ店で、チューインガムを大量に買っていた男を突き止め……、という展開だが、まあ、物語はご都合主義の連続なので書いても仕方がない。演出もとりわけ見どころがあるわけでは正直ない。ただ一点、故買屋でもある質屋に犯人一味が行き、ダイアが本物かどうか確かめる場面があって、そこで質屋が撃たれ、直後に警察もそこに駆けつける。とっさに犯人たちは、そこにあったマネキン(質流れのスーツなどを着せられてあるわけだが、店の内部が映った瞬間、すぐ目につくので展開は容易に予測がつく)になりすまして、鑑識が終わるまでそこにずっと立ったままでいる。その場面が多少印象に残るくらいだ。