映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦

第47回 60年代日本映画からジャズを聴く その8 追悼若松孝二、そして八木のCM音楽の現代性

第47回 60年代日本映画からジャズを聴く その8 追悼若松孝二、そして八木のCM音楽の現代性

現役最長老映画作家の死を悼む

2012年10月17日午後11時5分、映画監督若松孝二氏が逝去された。12日、都内で交通事故に遭い、当初報道では生命に別条なしとされたが、実際には病院に収容された時点で既に意識不明の重体であったと公式ブログで発表されている。「ピンク映画」と呼ばれるポルノグラフィーから出発し、というよりピンク映画というものの存在を世に知らしめたのが大ざっぱに言えば若松孝二だった。本コラムはピンク映画史をやる場所ではないから特に詳細に記述はしないが、日本映画史との関わりにおいてこの存在を捉えておくと、大手撮影所の製作配給網から完全に離れて「独立プロダクションによる低予算のジャンル映画」を作り、独自の配給組織化を成功させた意義はきわめて大きい。比喩的に書けば「もうひとつの日本映画」という感じか。私自身はリアルタイムで知らないのだが、メジャーの映画市場の不況をしり目にピンク映画専門の映画館が活況を呈した時代を持ったことで、紛れもなく瀕死の日本映画は生きながらえた。また、大手映画会社の新卒採用者が一流大学出身者にほぼ占められていた時期(いつからというのは難しいが五十年代から定期的な採用枠自体消滅する七十年代までずっと)に、映画を作りたいだけの普通の若者を引きうけていたのは、このジャンル映画の現場だった。今やメジャーの撮影所による定期的な映画製作というシステムは完全に崩壊したが、ピンク映画から有能な人材が現れるという状況には変りなく、従ってつい最近までこの構造は生きていたと言える。

若松が主宰した「若松プロ」はとりわけ六十年代中期以降の十年間、反体制的な映画製作をアピールして非常に話題を呼んだ。学生映画出身の足立正生と日活からドロップアウトした大和屋竺が代表的な人材である。七十年代に東映と日活が映画不況からついにポルノ映画に参入する事態となった際、モデルケースの一つとして参考にしたのがピンク映画だったのは当然で、その結果、日本映画においては一時期、過激なレイプ・セックスが反体制の旗印となってしまった観がある。もっとも、世間や国家が過剰に考えていた程にはポルノ産業が反権力を志向していたわけではないというのも「一方の真実」で、新左翼系学生運動の退潮と共にそっち方面の現実が露わになっていったということもある。

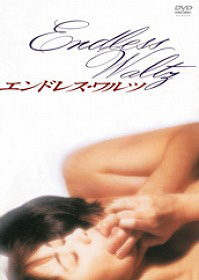

しかし、本コラム的に問題となるのは当然「若松プロとジャズ」である。監督若松孝二は最後まで自身の映画にジャズの音を求めていたようだ。最近作の『11.25 自決の日 三島由紀夫と若者たち』では、「わたらせ」で知られるジャズ・ピアニスト板橋文夫が音楽を担当。95年の『Endless Waltz エンドレス・ワルツ』ではフリージャズ・サキソフォニスト阿部薫と、妻の作家で女優鈴木いずみの葛藤を描いた。78年の『十三人連続暴行魔』はその阿部が音楽を担当し、出演も。いずれ若松プロもこの連載できちんと取り上げたいものだが、何となく気が重いのは「反体制」というタームに当方が全く興味を持てないせいか。かと言って反体制という概念を否定するのもヘンだし。まあ取り上げ方はその際に考えるとして、やはり若松プロ人脈におけるジャズという視点からは六十年代の山下洋輔を主軸にするのが順当だろう。大和屋竺監督『荒野のダッチワイフ』(67)につけた山下カルテットの音楽とその周辺についてはこの連載第13回、14回、15回で記述している。何故か『性犯罪』(67)と『裸の銃弾』(69)にも山下の音楽がついているが、ひょっとすると『荒野のダッチワイフ』と同じ音源の可能性もある。他に有名なところでは72年の『天使の恍惚』があり、当時の山下トリオが音楽だけでなく出演もしている。近年話題を呼んだマイク・モラスキーの著書「戦後日本のジャズ文化」(青土社刊)や平岡正明の「若松プロ、夜の三銃士」(愛育社刊)にある程度のことは記されていて必読。 若松監督はごく当たり前のように近年新作を続々リリースしているが、六十年代前半から活動を開始した映画人として現役を死ぬまで貫いたのは誠に立派。不慮の事故で亡くならなければまだまだ活躍が期待出来たはずだ。ご冥福をお祈りします。