映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦

第31回 アンドレ・プレヴィンのジャズ体験 その6 プレヴィンの“聖”三角形

第31回 アンドレ・プレヴィンのジャズ体験 その6 プレヴィンの“聖”三角形

「60年代アメリカ映画」

ダルトン・トランボとレスター・コーニッグ

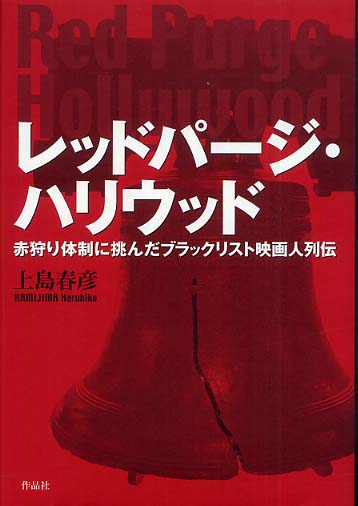

先日、NHK衛星プレミアム「BS歴史館」という番組に出演してしまった。「シリーズ・ハリウッド100年①『ローマの休日』」というのがそのタイトル。日本人がとりわけ大好きなアメリカ映画『ローマの休日』“Roman Holiday”(監督ウィリアム・ワイラー、53)の製作の陰に、赤狩りによって映画産業を追放された脚本家ダルトン(ドルトン)・トランボの存在があった、というのが大まかな番組コンセプトで、このトピックを中心にスタジオトークを展開した。ほとんど打ち合わせもなしに臨んだ藤原帰一先生の見事としか言いようのない司会進行ぶりに驚愕し、才媛女優斉藤由貴さんに見つめられて語るという今後二度とないであろう体験を堪能すると共に、無頼派というか野獣派というか何ちゅうか本中華な作家・中村うさぎさんの才気あふれる弁舌にもシビれた。三時間以上に及ぶセッショントーク(番組は一時間に編集)において一度も言い間違い、言い淀みがない人というのは感嘆に値する。ちなみに私自身は二度ほどつっかえたがちゃんとカットされていた、まあ当たり前だが。さて問題はそんなことではない。この映画を巡って本連載につながるトピックが一本展開されていたことに読者諸兄は気づかれたであろうか。その件から今回は始めよう。既にこの話題は遠山純生と私の共著「60年代アメリカ映画」(エスクァイアマガジンジャパン)でも拙著「レッドパージ・ハリウッド」(作品社)でも触れている。また本連載においても必要に応じて記述してきたから一部その繰り返しになるが、ここで総括的に書き直しておく。

ワイラーはこの映画を製作するのにハリウッドでなくイタリア、ローマの地を選んだ。理由は幾つかあるものの、その一つに、赤狩りで仕事の道を閉ざされていた人材を密かに登用する、ということがあったのは間違いない。キーとなる人物がまず、映画の脚本を書いたダルトン・トランボだ。ハリウッド・テン中で最も有名な一人であり、法廷侮辱罪で監獄入りする前に何としても映画化可能な脚本を執筆する必要に迫られ、大急ぎで仕上げたのがこの脚本である。しかし時代は既にアカには厳しいものになりつつあった。映画産業は「ブラックリストは作らない」と公式に宣言したにも関わらずハリウッド・テンが改心しない限り、「彼らに一切仕事は与えない」とも同じ時に公言している。そういうわけでトランボが書いた脚本もそのままでは映画化されない。そこで登場するのがトランボの親友の脚本家イアン・マクレラン・ハンターである。ハンターはこの脚本を自分が書いたことにしてスタジオの製作スケジュールに乗せることに成功した。さらにトランボ、ハンターに続く第三のキー・フィギュアがレスター・コーニッグ、この人物はワイラーの第二次世界大戦時代からの共同プロデューサーで、戦後もワイラーと行動を共にし、『黄昏』“Carrie”(52)『女相続人』“The Heiress”(49)を製作している。彼がワイラーに提供した最後の労働力となったのが『ローマの休日』だが、クレジットはされていない。

トランボがブラックリスティー(ブラックリスト者)だというのはもちろんとして、実はハンターもコーニッグも立場は同じブラックリスティーなのである。HUAC(非米活動調査委員会)作成の1952年度年次報告書が公刊されており、そこに公聴会被聴聞者リストが掲載されているのだが、公聴会に協力しなかった人物として三人ともちゃんと名前が挙がっている。だから『ローマの休日』製作時点でハンターもコーニッグも業界から追放されていたことになる。にも関わらずハンターの名前がちゃんとクレジットされ、コーニッグが完成直前までワイラーと協働していたという点に「ワイラー効果」というか「ローマ効果」を認めるべきなのだ。取材ディレクターの池ヶ谷さんが調べてきたネタには、ヨーロッパに向かう船上でコーニッグがワイラーと脚本の細部を練っていたというものまであった(この件は番組には使われなかった)。クレジットされなかったがコーニッグもまた、どうやら脚本家の一人なのである。