コラム『日本映画の玉(ギョク)』俳優ブローカーと呼ばれた男【その参】 Text by 木全公彦

1953年9月、戦中の企業統合以降、製作を中断していた日活が製作を再開すると発表した。同時に調布に約2万坪の農地を一括購入して、撮影所建設に着手した。これに先立って、松竹、東宝、大映、新東宝、東映の大手五社は、所属俳優やスタッフの無断引き抜きを防止する協定案を話し合い、同年9月に全文を発表する。いわゆる五社協定である。

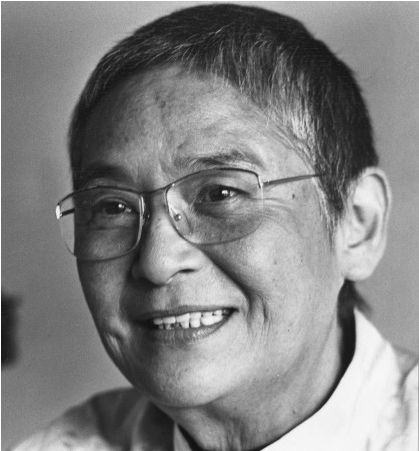

日活の製作再開にあたって、人集めの陣頭指揮を執ったのは、社長の堀久作ではなく、製作担当を担当する常務の江守清樹郎である。東宝を参考に、製作体制はプロデューサー・システムを採用することとした。1954年2月5日に第1回企画会議が行われた。このとき出席したプロデューサーは、星野和平、高木次郎、三上訓利、岩井金男、初田敬らであった。その後、松竹から転じた山本武や新東宝を見切った児井英生、坂上静翁、民芸の大塚叶、元松竹歌劇の男装の麗人・水の江滝子などの敏腕プロデューサーたちが日活の戦列に加わることになる。

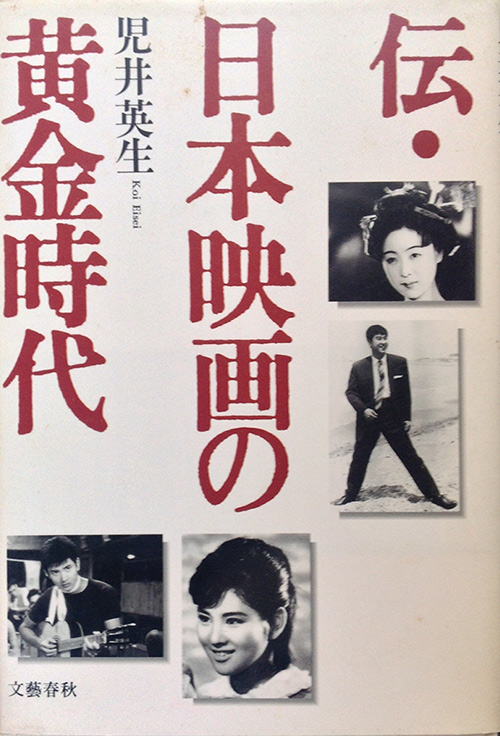

ところで、児井英生の証言によると、このとき日活の契約プロデューサーとなった星野和平のギャラは、1本500万円であったという(「伝・日本映画の黄金時代」、児井英生著、文藝春秋、1989年刊)。ただし星野自身の回想によると(「裸の銀幕」、週刊新潮1958年1月6日号)、「プロデューサー料1本300万、前渡金1500万円で年10本」という契約だったという。いずれにしても大卒初任給が約1万3千円の時代であるから、破格であることはいうまでもない。

日活が星野にこれほどまでの高額のサラリーを支払ったのには、プロデューサーとしての才覚よりも、引き抜き王と呼ばれた星野のエージェントとしての手腕を期待したからにほかならない。実際、日活は特に松竹を狙い撃ちするかのように、松竹から多く人材を引き抜いたほか、ほかの会社にも引き抜きの触手を伸ばすが、なかなかガードは固く、慢性的な人材不足に苦しんでいた。日活が製作を再開し、全プロを目指してスムースに作品を供給しつづけるためには、星野の剛腕が何よりも必要だったのである。

新天地

五社協定の発足の目的は、激化する引き抜き合戦の防止と製作を再開した日活を牽制するためであった。五社は日活といたずらに敵対するのを避けるため、日活に映連(映画連合会)入会と、五社協定加盟を促したが、日活は映連には加入したものの、五社協定加盟は留保した。日活の製作体制が整わないうちに、五社協定に加盟したら逆に身動きがとれなくなることを警戒したためであった。

日活の製作再開にあたって、人集めの陣頭指揮を執ったのは、社長の堀久作ではなく、製作担当を担当する常務の江守清樹郎である。東宝を参考に、製作体制はプロデューサー・システムを採用することとした。1954年2月5日に第1回企画会議が行われた。このとき出席したプロデューサーは、星野和平、高木次郎、三上訓利、岩井金男、初田敬らであった。その後、松竹から転じた山本武や新東宝を見切った児井英生、坂上静翁、民芸の大塚叶、元松竹歌劇の男装の麗人・水の江滝子などの敏腕プロデューサーたちが日活の戦列に加わることになる。

ところで、児井英生の証言によると、このとき日活の契約プロデューサーとなった星野和平のギャラは、1本500万円であったという(「伝・日本映画の黄金時代」、児井英生著、文藝春秋、1989年刊)。ただし星野自身の回想によると(「裸の銀幕」、週刊新潮1958年1月6日号)、「プロデューサー料1本300万、前渡金1500万円で年10本」という契約だったという。いずれにしても大卒初任給が約1万3千円の時代であるから、破格であることはいうまでもない。

日活が星野にこれほどまでの高額のサラリーを支払ったのには、プロデューサーとしての才覚よりも、引き抜き王と呼ばれた星野のエージェントとしての手腕を期待したからにほかならない。実際、日活は特に松竹を狙い撃ちするかのように、松竹から多く人材を引き抜いたほか、ほかの会社にも引き抜きの触手を伸ばすが、なかなかガードは固く、慢性的な人材不足に苦しんでいた。日活が製作を再開し、全プロを目指してスムースに作品を供給しつづけるためには、星野の剛腕が何よりも必要だったのである。