映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦

第44回 60年代日本映画からジャズを聴く その5 今回は豪華二本立てメニューでお届け!

第44回 60年代日本映画からジャズを聴く その5 今回は豪華二本立てメニューでお届け!

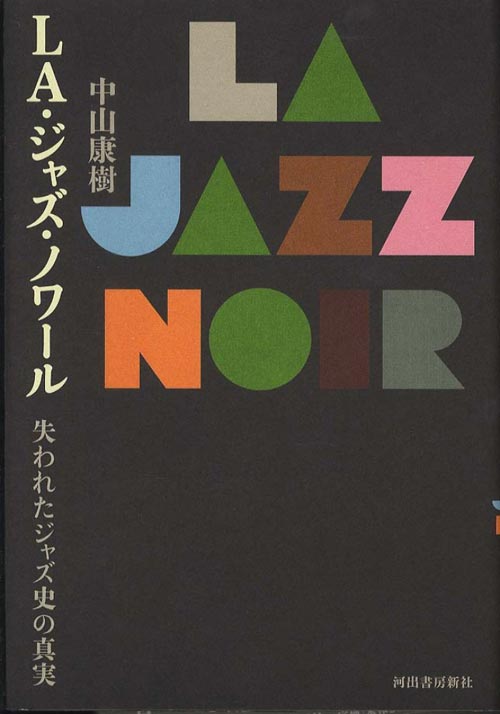

失われたジャズ史の真実

前回は失礼しました。早速前々回の続きと行きたいところだが、そう予定調和的にいかないのが私である。ご容赦いただきたい。前回タイトルしか書けなかった中山康樹の新著「LA・ジャズ・ノワール 失われたジャズ史の真実」(河出書房新社刊)について少しだけ記しておきたい。アメリカ西海岸、いわゆるウェスト・コーストに栄えたジャズを巡る新視点満載の好著である。「あとがき」がふるっている。まず引用から。ブルーノートやプレスティッジやリヴァーサイド・レコードが制作したジャズと、パシフィック・ジャズやコンテンポラリー・レコードが制作した、いわゆるウェスト・コースト・ジャズを比べると、後者はジャズとして浅薄な印象を受ける。そこが魅力ではあるが、食い足りない一因にもなっている。ところがその「浅薄なジャズ」を「つくられたもの」として捉えると、実によくできていることに感心し、一種の造形美に引き込まれる思いがする。この本は、そうして引き込まれた世界の向こう側にあったものを明らかにしようとする試みであり、(以下略)。

そういうわけなので本論考とも大いに関係があるのは了解されるであろう。私もまた繰り返しコンテンポラリー・レコードの魅力をこの場を借りて語ってきたつもりだ。そしてその魅力のある部分を形作ったのがこの地に栄えた映画産業と、そこで働いていたミュージシャン達に拠るものであったことも。ここまではジャズ史の常識。

ではあるが、引用した「あとがき」のラスト部分に引っかかる。世界の「向こう側」がこの中山本の主題なのであると言う。言い換えれば、要するにジャズ史の「常識の向こう側」を見たい、というのが中山の願いなのだ。ここからが私の常識的視点と微妙に異なる。というよりむしろそうした常識を再考せよ、というのが中山の主張であるから「大いに異なる」と書いてしまおう。

彼がそのために本著で取る方法は、ジャズ史のスケール、この場合物差しとか尺度という意味でのスケールをこれまでと全く別な歴史的時点に当ててみることだ。既に公式的な名著としてアメリカ西海岸のジャズ史を網羅的にたどった「ジャズ・ウェスト・コースト」(ロバート・ゴードン著、後藤誠他訳、JICC出版局刊)があった。私も折にふれ引用してきたが、そこで記述されていたのはジャズマンが演奏ツアーで全米中を移動するその終点というロケーション、そしてそれに由来する音楽運動の起点たるロサンゼルスを基調とする人物史であった。思えばチャーリー・パーカーもツアー途上でディジー・ガレスピーに置いていかれた「この地で狂った」(文字通りの意味である)のであった。ところが中山がここに取りだすスケールは「パーカー」どころではない。何とジャズ史の始まりをサンフランシスコに置こうというチャレンジングなものだ。これはジャズ史家トム・ストッダードTom Stoddardの1982年の著書“Jazz On The Barbary Coast”(Heyday)によるとのこと。この「バーバリー・コースト」というのはサンフランシスコの異名(あるいはここで言われているように、その一部)で同題映画『バーバリー・コースト』“Barbary Coast”(ハワード・ホークス、35)もある。「伝説の映画監督 ハワード・ホークス傑作選DVD-BOX2」に収録されている。昔からのレンタル屋さんならビデオ版が置いてあるかも知れない。この映画にどんな音楽が流れていたか、今ちょっと思い出せない。