黒澤明のエロ映画 第一篇

黒澤明は1910年3月23日生まれだから、今年2010年は黒澤明生誕百年にあたる。そこで世界のクロサワの知られざるエロ映画についてちょいと書いてみよう。「エロ映画の黒澤明」ではない。正真正銘「黒澤明のエロ映画」である。

■ 謎のポスター

映画はリュミエール、メリエスの昔からプライベート・フィルムなどを除けば、興行である宿命から逃れられなかった。したがって映画を興行として成功させるというのは、よい映画を作ると同程度に、いやそれ以上に今も昔も映画に製作資金を提供している人間にとっては至上命題。しかしその予想に反して映画がコケる場合がある。そこで配給者や興行者は考える。映画がコケたのなら題名が悪かったんだろう、と反省してもっと刺激的な題名に変えて少しでも資金を回収しようと、装いも新たに再リリースしてマーケットに出す。

たとえば、ジェーン・フォンダに初のオスカーをもたらした『Klute』(71)は、ワーナー・ブラザーズの日本支社によって『コールガール』という邦題がつけられたが、東京での興行が惨敗したため、半年以上経って、関西圏を始めとする地方都市では一部破廉恥な『ニューヨーク売春地帯』と改題されて上映されたという。子供の頃、当時の映画雑誌で読んだことがある。記憶をたどって探してみたら、確かに「スクリーン」1972年3月号の読者ページ「映画・お答えします」にその記事が見つかった。しかし残念ながら改題したポスターはかなり注意して見ているが、今日に至るまで目にしたことがない。 同様に、子供の頃、愛読していた1972年に創刊されてわずか3号で消えた「ロングラン」(鳳苑書房)の創刊号に『愛すべき女・女たち』(67-71)のグラビア広告が載っており、そこに《『愛すべき女・女たち』改題『女性欲情史』》となっていて、子供心にも「さすが地元名古屋に本社のあるヘラルドだけにどえりゃあえげつない商売しとる」と思ったものである。これはちゃんとキネマ旬報に改題の記録があるが、こちらも改題したバージョンのポスターを見たことがない。

ピンク映画となると、さらにまた事情は複雑になる。まず脚本段階での監督・脚本家をつけた題名と営業用の題名があり、さらに関西と関東で題名が変わったり、旧作新版公開、流通経路(ピンク系列館か一般劇場か)や媒体(DVDや衛星放送)によって、ころころ題名が変わる。1968年にワールド映画が製作・配給した山下治監督『激しい愛撫』の雑誌広告には、題名の下に《題名・関西地方/『寝化粧』》とわざわざ明記してある。関西と関東での違いについては、関西地区はエゲつなくても、それより西の広島、山口、鳥取、島根などの中国地方では、県条例のため、成人映画の看板やポスターについて、ほかの地域より厳しい取締りがあったというから、1984年に全国規模で大幅に改正された風営法が、成人映画の題名、ポスター等の設置場所などを規制する以前から、地域によっては題名や実演を含む上映形態を変えていたのかもしれない。

滝田洋二郎の快作『痴漢電車・下着検札』(84)は、新版公開のときには『痴漢電車・朝の悦しみ』に改題され、未見だからと見に行って「これ、見たぞ」と呟く失態を演じることになる。さらにビデオや衛星劇場など新しいメディアや流通形態が登場すると、たとえば瀬々敬久のオリジナル・シナリオ題名『End of The World』が『すけべてんこもり』として1995年に国映の配給で封切られ、ビデオ発売では『あおかん白書~南の島へ連れてって』と改題される。さらにR15の衛星放送版では……と、ややこしいことこの上ない。出世魚ならめでたいが、所変わればなんとやらということで、これも配給者や興行者の製作資金を回収し、元を取ろうというあさはかな知恵の結果である。

■ 謎のポスター

映画はリュミエール、メリエスの昔からプライベート・フィルムなどを除けば、興行である宿命から逃れられなかった。したがって映画を興行として成功させるというのは、よい映画を作ると同程度に、いやそれ以上に今も昔も映画に製作資金を提供している人間にとっては至上命題。しかしその予想に反して映画がコケる場合がある。そこで配給者や興行者は考える。映画がコケたのなら題名が悪かったんだろう、と反省してもっと刺激的な題名に変えて少しでも資金を回収しようと、装いも新たに再リリースしてマーケットに出す。

たとえば、ジェーン・フォンダに初のオスカーをもたらした『Klute』(71)は、ワーナー・ブラザーズの日本支社によって『コールガール』という邦題がつけられたが、東京での興行が惨敗したため、半年以上経って、関西圏を始めとする地方都市では一部破廉恥な『ニューヨーク売春地帯』と改題されて上映されたという。子供の頃、当時の映画雑誌で読んだことがある。記憶をたどって探してみたら、確かに「スクリーン」1972年3月号の読者ページ「映画・お答えします」にその記事が見つかった。しかし残念ながら改題したポスターはかなり注意して見ているが、今日に至るまで目にしたことがない。 同様に、子供の頃、愛読していた1972年に創刊されてわずか3号で消えた「ロングラン」(鳳苑書房)の創刊号に『愛すべき女・女たち』(67-71)のグラビア広告が載っており、そこに《『愛すべき女・女たち』改題『女性欲情史』》となっていて、子供心にも「さすが地元名古屋に本社のあるヘラルドだけにどえりゃあえげつない商売しとる」と思ったものである。これはちゃんとキネマ旬報に改題の記録があるが、こちらも改題したバージョンのポスターを見たことがない。

ピンク映画となると、さらにまた事情は複雑になる。まず脚本段階での監督・脚本家をつけた題名と営業用の題名があり、さらに関西と関東で題名が変わったり、旧作新版公開、流通経路(ピンク系列館か一般劇場か)や媒体(DVDや衛星放送)によって、ころころ題名が変わる。1968年にワールド映画が製作・配給した山下治監督『激しい愛撫』の雑誌広告には、題名の下に《題名・関西地方/『寝化粧』》とわざわざ明記してある。関西と関東での違いについては、関西地区はエゲつなくても、それより西の広島、山口、鳥取、島根などの中国地方では、県条例のため、成人映画の看板やポスターについて、ほかの地域より厳しい取締りがあったというから、1984年に全国規模で大幅に改正された風営法が、成人映画の題名、ポスター等の設置場所などを規制する以前から、地域によっては題名や実演を含む上映形態を変えていたのかもしれない。

滝田洋二郎の快作『痴漢電車・下着検札』(84)は、新版公開のときには『痴漢電車・朝の悦しみ』に改題され、未見だからと見に行って「これ、見たぞ」と呟く失態を演じることになる。さらにビデオや衛星劇場など新しいメディアや流通形態が登場すると、たとえば瀬々敬久のオリジナル・シナリオ題名『End of The World』が『すけべてんこもり』として1995年に国映の配給で封切られ、ビデオ発売では『あおかん白書~南の島へ連れてって』と改題される。さらにR15の衛星放送版では……と、ややこしいことこの上ない。出世魚ならめでたいが、所変わればなんとやらということで、これも配給者や興行者の製作資金を回収し、元を取ろうというあさはかな知恵の結果である。

さて、話は変わって10数年ほど前の話になる。さしたる目的もなしにネット・オークションを巡回していたら、奇妙なポスターが出品されているので、気になって目をこらして確認して驚いた。『純潔を狙う悪魔』と題された映画のポスターの上には、「医学界の権威協力裏の幸福を得る性の指針」というヘッドコピー、横には「此は単なる劇映画ではない! 世に稀れなる性の恐るべき実態! 全国民の子を持つ親! 青年・男女のすべてに贈る正しい性道徳!」というメインコピーが躍り、扇情的なヌードがあしらってあるけれども、よく見ると三船敏郎と千石規子が映っている。変だなと思い、ポスター右下にあるクレジットを拡大すると、

提供 CM映画商事

演出 黒沢明

企画 医學協会

製作 木本藤二郎

特別出演

三条美紀

千石規子

植村謙二郎

志村喬

三船敏郎

となっているので、死ぬほど驚いた。「本木荘二郎」が「木本藤二郎」になっているのはご愛嬌だが(もしかしてわざと?)、これは誰がどう見たって黒澤明が1949年に大映で監督した『静かなる決闘』ではないか! しかしどうしてこのようなポスターができたのか? 考えるほどに謎は深まった。

提供 CM映画商事

演出 黒沢明

企画 医學協会

製作 木本藤二郎

特別出演

三条美紀

千石規子

植村謙二郎

志村喬

三船敏郎

となっているので、死ぬほど驚いた。「本木荘二郎」が「木本藤二郎」になっているのはご愛嬌だが(もしかしてわざと?)、これは誰がどう見たって黒澤明が1949年に大映で監督した『静かなる決闘』ではないか! しかしどうしてこのようなポスターができたのか? 考えるほどに謎は深まった。

■黒澤明の『静かなる決闘』

『静かなる決闘』についてざっとおさらいしてみよう。1948年3月、黒澤は山本嘉次郎、本木荘二郎、谷口千吉と映画芸術協会を設立する(後に成瀬巳喜男、松山崇、田中友幸が参加)。直後にいわゆる「来なかったのは軍艦だけ」という第三次東宝争議が勃発。その後、激化する争議を避けて、黒澤の『酔いどれ天使』(48)に続く第8作目となる作品は、東宝を離れて大映東京撮影所で監督することになる。黒澤と大映とはそのまでも縁が深いが、今回橋渡ししたのは、黒澤組の番頭としてのみならず、戦後の東宝に大きな位置を占めるプロデューサーの本木荘二郎である。

原作は薔薇座が上演していた『堕胎医』。前回も書いたが、菊田一夫作、佐々木孝丸演出のこの芝居は、日劇小劇場で上演され、その扇情的なタイトルと内容で大ヒットを飛ばした。映画で三船が演じた藤崎恭二に千秋実、千石規子が演じた峯岸るいに千秋実夫人で、佐々木孝丸の娘である佐々木踏繪が扮した。それからも分かるように、舞台版は藤崎と峯岸を中心とした話で、映画版で三条美紀が演じた松本美佐緒はその脇役にしかすぎない。

本木荘二郎が、製作資金の着服が問題になり、東宝を契約解除され、ピンク映画の世界に身を投じことは有名な話だが、エロ映画といっても今回の話とは直接関係ない。もちろん今回の海賊版ポスターはどう見ても1950年代に製作されたものであり、本木がピンク業界に流れた1960年初頭のものとは違う。

彼が1977年5月21日に63歳という若さで新宿の安アパートでひっそりと孤独死したとき、残された黒澤関連の遺品は、本木の遺体を発見したピンク映画関係者によってフィルムセンターに寄贈され、それらは現在フィルムセンターの8階常設展示コーナーにあるから、いつでも見ることができる。それらを見ると、本木は黒澤作品の題名にも深く関与し、いくつもの構想案をメモしていたことが分かる。残念ながら本木が企画に関与した『静かなる決闘』関連の資料はない。しかし、当時の映画雑誌『映画春秋』1949年1月号には『罪なき罰』という当初の題名の広告が載っている。『罪なき罰』とはドストエフスキーを愛したいかにも黒澤らしい題名ではないか。

『罪なき罰』改め『静かなる決闘』の大映側のプロデューサーは市川久夫。のちに東宝に移籍し、大映出身の鈴木英夫の傑作『非情都市』(60)を製作するプロデューサーである。チーフ助監督は移籍した日活で『太陽の季節』(56)で大ヒットを飛ばす古川卓巳。以前、『静かなる決闘』のDVDの特典映像を作ったとき、主演の三条美紀、当時キャメラマンの相坂操一の助手を務めた小林節雄に映像取材したことがあるが、市川久夫と古川卓巳からは取材を申し訳ないが断る旨の返事を書き記した丁寧な手紙をいただいた。ただし、書面での質問は受け付けるとのことだったので、改めて質問状をしたため、送付したが、返事には目新しい話はなかった。もちろん製作秘話のようなものがあるはずもない。ただ市川によれば、『静かなる決闘』はやはりスキャンダラスな題材のせいか、ヴェネチア映画祭でグランプリを取った『羅生門』よりもよっぽどヒットしたとのことだった。いつの時代もエロは強いのである。まあ、『羅生門』だってレイプの話だってことが忘れがちだけどね。いや、今見直してもかなり強烈だろ、このエロさは。『羅生門』が木村恵吾&京マチ子の「肉体三部作」の文脈の延長に語られるべき映画ではないかというのは、今後の宿題。

ところで、そのとき、一連の黒澤DVDの特典として、日本語字幕もつけることになったのだが、世界のクロサワだからすでに発行されているシナリオ集なりを書き写せばいいと考えて気安く引き受けたら、これが甘かった。実際に作業をしてみると、出版されている黒澤明作品の脚本は完成した映画とは少し異なっていて、どこにも作品からの採録台本がないのである! 世界のクロサワなのに、映画となればいつもこれだ! これは困った。仕方なく直接映画から聞き取りをして補足することになった。しかし、セリフの聞き取りにくさでは定評のある黒澤作品、ましてや直接フィルムに濃淡式で音を定着させる当時の録音システム(大映では濃淡式のウエスターン方式を採用)では、セリフが聞き取りにくいことおびただしく、ましてや当時の俗語や医学用語などまるっきり分からない。おかげで『静かなる決闘』については、当時の性病治療についてにわか仕込みで勉強することにもなったのである。すでに黒澤映画において『酔いどれ天使』では、山本礼三郎は「トリッペレ」と意味不明の言葉を発していて、あれやこれやと調べた結果、これは淋病のことだと分かったが、『静かなる決闘』は当時の医学用語が頻出し、知人の医者に相当助けられた。改めて感謝。ふうっ、やれやれ。改めて性病の専門用語や隠語は、この時代当たり前に使われていたんだと思い知った。それだけ性病が蔓延していたんだね、ペニシリンもまだ高かった時代だし。

黒澤明本人については、本人の自伝『蝦蟇の油―自伝のようなもの』もあるし、関係者による黒澤本、さまざまな研究書や資料などがあり、それによるとときとしてファナティックで、善悪や性に対しては潔癖というぐらいの性格らしく、どうして女とカネにだらしなかった本木荘二郎とウマが合ったのか分からないぐらいだ。黒澤にしてみれば才気煥発の本木の才能を愛したのであろうが、そのへんは人の相性のことゆえ第三者には分からない。したがって通説どおり、黒澤が薔薇座の『堕胎医』を見て感動したのは、映画化された作品からうかがい知れるように、黒澤好みの、苦悩し、それに打ち克つ青年医師の崇高さを描きたかったからに違いなく、黒澤に不純な気持ちは微塵もない。もし、それがちょっとでもあったとすれば、青年医師が梅毒に感染するという扇情的な内容に惹かれて映画を見に行った観客のほうで、敗戦後のモノはなけれどエロが氾濫する世の中のほうだったのである。

彼が1977年5月21日に63歳という若さで新宿の安アパートでひっそりと孤独死したとき、残された黒澤関連の遺品は、本木の遺体を発見したピンク映画関係者によってフィルムセンターに寄贈され、それらは現在フィルムセンターの8階常設展示コーナーにあるから、いつでも見ることができる。それらを見ると、本木は黒澤作品の題名にも深く関与し、いくつもの構想案をメモしていたことが分かる。残念ながら本木が企画に関与した『静かなる決闘』関連の資料はない。しかし、当時の映画雑誌『映画春秋』1949年1月号には『罪なき罰』という当初の題名の広告が載っている。『罪なき罰』とはドストエフスキーを愛したいかにも黒澤らしい題名ではないか。

『罪なき罰』改め『静かなる決闘』の大映側のプロデューサーは市川久夫。のちに東宝に移籍し、大映出身の鈴木英夫の傑作『非情都市』(60)を製作するプロデューサーである。チーフ助監督は移籍した日活で『太陽の季節』(56)で大ヒットを飛ばす古川卓巳。以前、『静かなる決闘』のDVDの特典映像を作ったとき、主演の三条美紀、当時キャメラマンの相坂操一の助手を務めた小林節雄に映像取材したことがあるが、市川久夫と古川卓巳からは取材を申し訳ないが断る旨の返事を書き記した丁寧な手紙をいただいた。ただし、書面での質問は受け付けるとのことだったので、改めて質問状をしたため、送付したが、返事には目新しい話はなかった。もちろん製作秘話のようなものがあるはずもない。ただ市川によれば、『静かなる決闘』はやはりスキャンダラスな題材のせいか、ヴェネチア映画祭でグランプリを取った『羅生門』よりもよっぽどヒットしたとのことだった。いつの時代もエロは強いのである。まあ、『羅生門』だってレイプの話だってことが忘れがちだけどね。いや、今見直してもかなり強烈だろ、このエロさは。『羅生門』が木村恵吾&京マチ子の「肉体三部作」の文脈の延長に語られるべき映画ではないかというのは、今後の宿題。

ところで、そのとき、一連の黒澤DVDの特典として、日本語字幕もつけることになったのだが、世界のクロサワだからすでに発行されているシナリオ集なりを書き写せばいいと考えて気安く引き受けたら、これが甘かった。実際に作業をしてみると、出版されている黒澤明作品の脚本は完成した映画とは少し異なっていて、どこにも作品からの採録台本がないのである! 世界のクロサワなのに、映画となればいつもこれだ! これは困った。仕方なく直接映画から聞き取りをして補足することになった。しかし、セリフの聞き取りにくさでは定評のある黒澤作品、ましてや直接フィルムに濃淡式で音を定着させる当時の録音システム(大映では濃淡式のウエスターン方式を採用)では、セリフが聞き取りにくいことおびただしく、ましてや当時の俗語や医学用語などまるっきり分からない。おかげで『静かなる決闘』については、当時の性病治療についてにわか仕込みで勉強することにもなったのである。すでに黒澤映画において『酔いどれ天使』では、山本礼三郎は「トリッペレ」と意味不明の言葉を発していて、あれやこれやと調べた結果、これは淋病のことだと分かったが、『静かなる決闘』は当時の医学用語が頻出し、知人の医者に相当助けられた。改めて感謝。ふうっ、やれやれ。改めて性病の専門用語や隠語は、この時代当たり前に使われていたんだと思い知った。それだけ性病が蔓延していたんだね、ペニシリンもまだ高かった時代だし。

黒澤明本人については、本人の自伝『蝦蟇の油―自伝のようなもの』もあるし、関係者による黒澤本、さまざまな研究書や資料などがあり、それによるとときとしてファナティックで、善悪や性に対しては潔癖というぐらいの性格らしく、どうして女とカネにだらしなかった本木荘二郎とウマが合ったのか分からないぐらいだ。黒澤にしてみれば才気煥発の本木の才能を愛したのであろうが、そのへんは人の相性のことゆえ第三者には分からない。したがって通説どおり、黒澤が薔薇座の『堕胎医』を見て感動したのは、映画化された作品からうかがい知れるように、黒澤好みの、苦悩し、それに打ち克つ青年医師の崇高さを描きたかったからに違いなく、黒澤に不純な気持ちは微塵もない。もし、それがちょっとでもあったとすれば、青年医師が梅毒に感染するという扇情的な内容に惹かれて映画を見に行った観客のほうで、敗戦後のモノはなけれどエロが氾濫する世の中のほうだったのである。

■ エロ映画の氾濫する時代

前回の「日劇ミュージックホールと映画人」で1950年前後にストリップやヌードショーがピークを迎えた話を書いた。はっきりとした記録は持たないが、1950年から53年にかけて東京だけでもストリップ劇場は15前後あったとされ(そのほとんどは浅草に集中)、連日満員、熱気むんむんの時代を迎えていた。そんなストリップ全盛の時代とは、日本映画の全盛時代とも重なる。人気ダンサーたちは封切られる新作映画にゲスト出演するほどの人気で、この頃創刊された「内外タイムス」では毎日のように人気ダンサーのランキングが発表になっている。

戦時中に菊田一夫作『花咲く港』(43)の映画化でデビューし、黒澤とともに新人監督に与えられる第1回山中貞雄賞を受賞した木下惠介は、そんな風潮を反映して『カルメン故郷に帰る』(51)とその姉妹篇『カルメン純情す』(52)で人気絶頂の高峰秀子にストリッパーを演じさせる。木下らしい世相への皮肉である。

いわゆるエロ映画が登場するのもそんな時代のことである。謎のポスターの真相を書く前に、ちょっとその時代のエロ映画について書いておく必要があるだろうと思うので、少々迂回することをご了承いただきたい。

ピンク映画が登場するのは、通説にしたがい小林悟の『肉体の市場』をピンク映画第1号とすれば、1962年のことである。「映倫 歴史と事件」(遠藤龍雄著、ぺりかん社、1973年)および「切られた猥褻―映倫カット史」(桑原稲敏著、読売新聞社、1993年)によれば、そのピンク映画登場以前、最初にストリップやヌードを売り物にする映画が登場したのは、1950年頃で、東映系で1950年10月に公開された秀映社『東京十夜(てんや)』(沼波功雄監督)がその嚆矢であるという。これはある会社の経営者がベッドシーンの撮影を目的に製作したと噂され、映倫は34ヶ所もカットし、上映された作品よりもカットされた部分のほうが長くなったという逸話がある。

ピンク映画が登場するのは、通説にしたがい小林悟の『肉体の市場』をピンク映画第1号とすれば、1962年のことである。「映倫 歴史と事件」(遠藤龍雄著、ぺりかん社、1973年)および「切られた猥褻―映倫カット史」(桑原稲敏著、読売新聞社、1993年)によれば、そのピンク映画登場以前、最初にストリップやヌードを売り物にする映画が登場したのは、1950年頃で、東映系で1950年10月に公開された秀映社『東京十夜(てんや)』(沼波功雄監督)がその嚆矢であるという。これはある会社の経営者がベッドシーンの撮影を目的に製作したと噂され、映倫は34ヶ所もカットし、上映された作品よりもカットされた部分のほうが長くなったという逸話がある。

映画年鑑1951年度版によれば、秀映社は元国際映画の製作部長住田暎介が設立した現像所が始まりで、『東京十夜』は秀映社が製作に転じた第1回作品になる。主演は立松晃、真山くみ子、上山草人、山縣直代、堤真佐子ら。いずれも往年のスタアしか記録に載っていないが、まさか当時でさえもすでに中年の領域であった彼/彼女らがベッドシーンを演じたわけではないだろう。

幸いなことに再建されたばかりのキネマ旬報には上野一郎による批評が載っているので読むと、そこから想像できるのは、シュニッツラーの『輪舞』のように艶笑譚のコントが尻取りのように10話つながって映し出されるという代物だったようだ。しかし、クレジットされているのはロートルとはいえ戦前なら大スタアである。まさかそれほどいかがわしい映画とも思えない。キネマ旬報の批評を読んでも、しょうもない映画であることは分かるが、どこかエロ映画なのか今ひとつよく分からない。

ほかにも、人気ストリッパーが大量に出演したストリップ映画『裸の天使』、富士映画がセントラル系列のストリップ劇場とタイアップしたヌード映画『裸になった乙姫さま』、『ストリップ東京』などのストリップやヌードがメインのエロ映画がその頃に次々と製作され、東映系や松竹系で封切られた。やがてこれらの作品は怪しげなルートからも映画館やストリップ小屋で上映されるようになり、あちらこちらに長短篇さまざまのエロ映画が氾濫する。ストリップ映画はバーレスク映画とも呼称していたらしいが、身も蓋もない言い方をすればヌードショーをそのまま収録した記録映画のようなもんである。

『裸になった乙姫さま』では、三木のり平と千葉信男が人気ストリッパーである邦ルイズ扮する乙姫のベッドに忍び込むシーン、邦ルイズが巨大なハマグリから出てくるところなど数十箇所が映倫によって削除されたという。富士映画の社長はだれあろう大蔵貢。やっぱり!

同時に、いわゆる性教育映画、産児制限(バスコン)映画、性病防止映画も氾濫し、教育的かつ啓蒙の目的をもって映画館で上映するだけにとどまらず、ストリップ劇場で映画と実演スタイルで上映され、連日大賑わいを見せた。映画の題名を挙げると、『愛の巣箱』、『産児制限』、『堕胎か避妊か』、『処女膜の神秘』、『優生保護法と人工妊娠中絶』、『若人へのはなむけ』、『避妊の話』、『戦後性病の歩み』といった作品(『愛の巣箱』は露骨に女性性器の描写があるため映倫不許可)。映倫の審査を取っていない作品や偽の映倫マークを勝手につけたりしているので、製作会社や監督名、ちゃんとした製作年度や公開日など不明なものが多い。分かる範囲でいえば、『戦後の性病の歩み』(53)を製作したのが都新聞社事業部というのはかなり興味をそそる。

映画館やストリップ小屋では《性教育映画大会》なる番組もあったようで、いずれも満員札止めの超満員を記録したとある。前述したように映倫が審査を拒否した映画もある。それでも興行主は映画館やストリップ小屋でこれらの映画を抱き合わせで上映し、大いに懐中を潤したはずだ。当時の雑誌や新聞を調べていくと、性病映画をかなりの数提供したのは、塩野義製薬映画部であることが分かり、それが数字的に正しいのであればこれはかなりブラックな話である。

調べた範囲でいちばん古いと思われる塩野義製薬映画部の性病映画は1948年の『花ある雑草』という作品。前出の書籍「映倫 歴史と事件」にも取り上げられていて、かなり性病の感染過程について具体的な描写があり、フィルムが擦り切れるまで日本中で上映されたとか。以下新聞からの引用。 「戦前より医学映画の製作に努力していた大阪塩野義製薬学術映画部では、性病の撲滅予防映画『花ある雑草』の製作を企画、一般大衆に「性病とは如何なるものか」「性病とは如何に恐ろしいものか」を平明に理解、周知させる目的をもってこの程その製作技術陣を総動員してクランクインを開始した。同篇は性病に対する理解の混乱を避けるため、梅毒篇、淋病篇、軟性下疳その他の三部にわけ、特にその予防対策に重点を置いて製作される。(略)完成は大概四月下旬頃の予定である」(「日刊スポーツ」1948年4月8日付)

これらの性教育映画、バスコン映画、性病予防映画の盛況に、理研のような歴史ある記録映画の老舗会社も参入し、さらにストリップと並んで人気を博していた女剣戟の舞台を記録した映画(たとえば1952年『女剣戟の生態』、1953年『女剣戟とストリッパー』など)、全裸で暮らす未開の部族を記録したモンド映画なども公開される。

幸いなことに再建されたばかりのキネマ旬報には上野一郎による批評が載っているので読むと、そこから想像できるのは、シュニッツラーの『輪舞』のように艶笑譚のコントが尻取りのように10話つながって映し出されるという代物だったようだ。しかし、クレジットされているのはロートルとはいえ戦前なら大スタアである。まさかそれほどいかがわしい映画とも思えない。キネマ旬報の批評を読んでも、しょうもない映画であることは分かるが、どこかエロ映画なのか今ひとつよく分からない。

ほかにも、人気ストリッパーが大量に出演したストリップ映画『裸の天使』、富士映画がセントラル系列のストリップ劇場とタイアップしたヌード映画『裸になった乙姫さま』、『ストリップ東京』などのストリップやヌードがメインのエロ映画がその頃に次々と製作され、東映系や松竹系で封切られた。やがてこれらの作品は怪しげなルートからも映画館やストリップ小屋で上映されるようになり、あちらこちらに長短篇さまざまのエロ映画が氾濫する。ストリップ映画はバーレスク映画とも呼称していたらしいが、身も蓋もない言い方をすればヌードショーをそのまま収録した記録映画のようなもんである。

『裸になった乙姫さま』では、三木のり平と千葉信男が人気ストリッパーである邦ルイズ扮する乙姫のベッドに忍び込むシーン、邦ルイズが巨大なハマグリから出てくるところなど数十箇所が映倫によって削除されたという。富士映画の社長はだれあろう大蔵貢。やっぱり!

同時に、いわゆる性教育映画、産児制限(バスコン)映画、性病防止映画も氾濫し、教育的かつ啓蒙の目的をもって映画館で上映するだけにとどまらず、ストリップ劇場で映画と実演スタイルで上映され、連日大賑わいを見せた。映画の題名を挙げると、『愛の巣箱』、『産児制限』、『堕胎か避妊か』、『処女膜の神秘』、『優生保護法と人工妊娠中絶』、『若人へのはなむけ』、『避妊の話』、『戦後性病の歩み』といった作品(『愛の巣箱』は露骨に女性性器の描写があるため映倫不許可)。映倫の審査を取っていない作品や偽の映倫マークを勝手につけたりしているので、製作会社や監督名、ちゃんとした製作年度や公開日など不明なものが多い。分かる範囲でいえば、『戦後の性病の歩み』(53)を製作したのが都新聞社事業部というのはかなり興味をそそる。

映画館やストリップ小屋では《性教育映画大会》なる番組もあったようで、いずれも満員札止めの超満員を記録したとある。前述したように映倫が審査を拒否した映画もある。それでも興行主は映画館やストリップ小屋でこれらの映画を抱き合わせで上映し、大いに懐中を潤したはずだ。当時の雑誌や新聞を調べていくと、性病映画をかなりの数提供したのは、塩野義製薬映画部であることが分かり、それが数字的に正しいのであればこれはかなりブラックな話である。

調べた範囲でいちばん古いと思われる塩野義製薬映画部の性病映画は1948年の『花ある雑草』という作品。前出の書籍「映倫 歴史と事件」にも取り上げられていて、かなり性病の感染過程について具体的な描写があり、フィルムが擦り切れるまで日本中で上映されたとか。以下新聞からの引用。 「戦前より医学映画の製作に努力していた大阪塩野義製薬学術映画部では、性病の撲滅予防映画『花ある雑草』の製作を企画、一般大衆に「性病とは如何なるものか」「性病とは如何に恐ろしいものか」を平明に理解、周知させる目的をもってこの程その製作技術陣を総動員してクランクインを開始した。同篇は性病に対する理解の混乱を避けるため、梅毒篇、淋病篇、軟性下疳その他の三部にわけ、特にその予防対策に重点を置いて製作される。(略)完成は大概四月下旬頃の予定である」(「日刊スポーツ」1948年4月8日付)

これらの性教育映画、バスコン映画、性病予防映画の盛況に、理研のような歴史ある記録映画の老舗会社も参入し、さらにストリップと並んで人気を博していた女剣戟の舞台を記録した映画(たとえば1952年『女剣戟の生態』、1953年『女剣戟とストリッパー』など)、全裸で暮らす未開の部族を記録したモンド映画なども公開される。

その頃、新東宝は慢性的な赤字体質で経営が安定せず苦しんでいたが、そんな中でも安く買い入れて高利益を出した映画に、1953年に封切られた『裸族 シャバンテス』(三映社製作)がある。これは日系二世のキャメラマン佐藤吉典がブラジルの奥地に原始生活を営むシャバンテス族探検隊に参加したときに、探検の報奨としてブラジル政府から寄贈されたフィルムをまとめたモンド・ドキュメンタリーである。映倫審査では、まずこれが外国映画なのか日本映画なのかで揉めたうえ、結局GHQ民間情報教育局CIEが介入し、性器が丸見えだった作品に大ナタを振るい、1時間足らずの映画にもかかわらず51ヶ所も削除されたという。それでも買取価格600万円、営業費820万円、計1,420万円に対して、配給収入は2,650万円で180%強の回収率をあげたのだから、マジメに一生懸命映画を作ろうという崇高な志が萎えるというか、逆にいえばそれだけ日本国民は発情していたということになろうか。これだからエロ商売はやめられまへんな。ちなみにこの年、映倫が削除や改訂を求めた総カット数は76件。うち51件が『裸族 シャバンテス』に対するものであった。

これらの映画の出所について、はっきりしている映画の場合はまだいい。短中篇のバーレスク映画や性教育映画、バスコン映画の類いの中には、製作会社も配給会社もはっきりせず、会社名があっても実在しなかった例も少なくないというのは前述したとおり。その場合は劇場に直接業者が持ち込んだと思われる。ちょうど70年代末のビニ本業者がいわゆるカバン屋と呼ばれる営業マンを使って、流通を担ったように。しかしさすがにお上も黙っていない。1952年11月には映倫を通過しているにもかかわらず、浅草のロック座で映画と実演スタイルで上映されていた16ミリのバスコン映画『愛の墓標』が公然猥褻罪で警視庁にあげられたのである。

「最近、都下各盛り場ストリップ劇場で映倫マークのない短篇映画が上映され、またこれらの映画が警視庁によって、猥褻物陳列容疑で押さえられた事実があるので映倫では日興連を通じ、全国の興行者に対して映倫マークのない映画は上映しない様協力を求めている。去る十一月十三日警視庁防犯部保安課が新宿セントラル『愛の道標』、浅草ロック座『若人へのはなむけ』、浅草ロマンス座『限りある子宝』を押収したが、映倫では『愛の道標』は昭二五・二・二七付で映倫マークを与えているので調査したところ、映倫マークのない押収プリントには審査当時なかった扇情的な場面が挿入してある事実を発見したものである」(「キネマ旬報」1953年1月上旬号「ニュース・短篇」欄)

実はこれらの性教育映画の中で私が唯一見ているのがこの映画なのである。フィルムセンターの「発掘された映画たち2003」で上映されたのだ。製作したのは「大阪映画人集団」なる集団でその正体は不明。監督の竹島豊は女子プロレスのドキュメンタリーがある人らしいが詳しいプロフィールは不明。製作に名前のある西原孝は伊藤大輔に私淑した時代劇の監督で、むっつり右門もの『護る影』(43)などを監督した人である。フィルムセンターの上映でやったときも『護る影』との二本立てでいう粋な(?)組み合わせだった(苦笑)。この程度で大騒ぎになっていたのかと改めて時代の推移を思ったのだったが、かつてロック座で上映され、摘発を受けた性教育エロ映画をフィルムセンターで見る倒錯した悦びたるや!

これらの映画の出所について、はっきりしている映画の場合はまだいい。短中篇のバーレスク映画や性教育映画、バスコン映画の類いの中には、製作会社も配給会社もはっきりせず、会社名があっても実在しなかった例も少なくないというのは前述したとおり。その場合は劇場に直接業者が持ち込んだと思われる。ちょうど70年代末のビニ本業者がいわゆるカバン屋と呼ばれる営業マンを使って、流通を担ったように。しかしさすがにお上も黙っていない。1952年11月には映倫を通過しているにもかかわらず、浅草のロック座で映画と実演スタイルで上映されていた16ミリのバスコン映画『愛の墓標』が公然猥褻罪で警視庁にあげられたのである。

「最近、都下各盛り場ストリップ劇場で映倫マークのない短篇映画が上映され、またこれらの映画が警視庁によって、猥褻物陳列容疑で押さえられた事実があるので映倫では日興連を通じ、全国の興行者に対して映倫マークのない映画は上映しない様協力を求めている。去る十一月十三日警視庁防犯部保安課が新宿セントラル『愛の道標』、浅草ロック座『若人へのはなむけ』、浅草ロマンス座『限りある子宝』を押収したが、映倫では『愛の道標』は昭二五・二・二七付で映倫マークを与えているので調査したところ、映倫マークのない押収プリントには審査当時なかった扇情的な場面が挿入してある事実を発見したものである」(「キネマ旬報」1953年1月上旬号「ニュース・短篇」欄)

実はこれらの性教育映画の中で私が唯一見ているのがこの映画なのである。フィルムセンターの「発掘された映画たち2003」で上映されたのだ。製作したのは「大阪映画人集団」なる集団でその正体は不明。監督の竹島豊は女子プロレスのドキュメンタリーがある人らしいが詳しいプロフィールは不明。製作に名前のある西原孝は伊藤大輔に私淑した時代劇の監督で、むっつり右門もの『護る影』(43)などを監督した人である。フィルムセンターの上映でやったときも『護る影』との二本立てでいう粋な(?)組み合わせだった(苦笑)。この程度で大騒ぎになっていたのかと改めて時代の推移を思ったのだったが、かつてロック座で上映され、摘発を受けた性教育エロ映画をフィルムセンターで見る倒錯した悦びたるや!

そうこうするうちに外国映画も登場する。『エリジア』、『裸と太陽』、『深夜の貴婦人』、『ハリウッド裸夜話』……。ストリップでもまだ金髪碧眼の外人というだけでありがたがった時代だから当然のように好評だったようだ(金髪外人ストリッパーというだけで客が来たのは1970年代末までか?)。しかしエロ業者と当局との攻防戦はますます激烈をきわめていく。

「いずれも外国美女が全裸で遊歩したり、踊ったり、運動したりしているもの、このうちフランス座系で封切られたものは、新宿(十二日から)が『インペイシェント・デザイナー』(あら、じれったいわ)と『ブロンド・エクスタシイ』(金髪有頂天)の二本、浅草(十三日から)が『ツー・サンデー・ヌード』(おお悩ましい)と『フィジイ・アイランド・ラブ・ダンス』(あゝもういけません)の二本、またコニーバーレスク(十二日から)では一本にまとめて『金髪裸女の媚態』でいずれも上映時間は約十分位である」(「内外タイムス」1953年1月14日付)。

「去る十二日から新宿、銀座、浅草の三大ストリップ劇場で公開された六本の『金髪美女ヌード集』映画は、予想通りストリップ・ファンを吸収、三館とも好調な客足を見せたが、警視庁保安課風紀係ではこの映画に注目、十六日午前十時警視庁に関係各座支配人にそのフィルムを携行させ、東京高検検事立会の上で試写を行った。その結果、取締当局側としては一切上映禁止の強硬な態度を表明したが、業者側の抗議により一部を削除の上、今月一ぱいに限り引き続き上映を認める方針になった模様である」(「内外タイムス」1953年1月18日付)

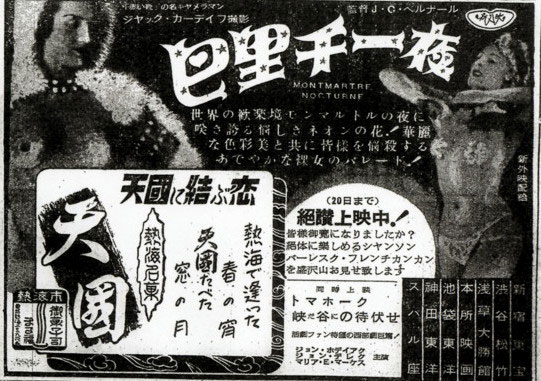

こうした外国映画もののなかでも1953年4月に公開されたフランスの2巻もののバーレスク映画『巴里千一夜』(原題:夜のモンマルトル)は、監督こそJ・O・ベルナールという短篇ドキュメンタリー専門の監督で一般にはほとんど無名だが、撮影監督はあのジャック・カーディフ! それって宮川一夫がロック座やフランス座のストリップの記録映画を撮るようなものか。っていうか、そういうのってそもそも考えられないけど。

『巴里千一夜』の内容は、夜のモンマルトルのバーやヌードショーを取材したもの。日本のバーレスク映画やヌード映画の場合、バタフライはもちろん胸にもスパンコールをつけているが、アチラの方は胸も丸出しだから、大勢の客がB地区見たさに劇場は押すな押すなの大盛況。モンド映画を除けば、戦後日本の一般劇場のスクリーンにB地区が最初に映し出された映画ということになる。むろん、戦前にはヘディ・キースラー(ラマール)主演のチェコ映画『春の調べ』(33-35)があるが、あれは検閲で大幅にカットされたはず。ということで『巴里千一夜』は東宝と松竹で激しく配給を競り合って、東京封切は東宝系、関西封切は松竹系で決着する。そんなことどこの映画史の本にも書いてないけど、それが同時代の興行史の実態である。

「去る十二日から新宿、銀座、浅草の三大ストリップ劇場で公開された六本の『金髪美女ヌード集』映画は、予想通りストリップ・ファンを吸収、三館とも好調な客足を見せたが、警視庁保安課風紀係ではこの映画に注目、十六日午前十時警視庁に関係各座支配人にそのフィルムを携行させ、東京高検検事立会の上で試写を行った。その結果、取締当局側としては一切上映禁止の強硬な態度を表明したが、業者側の抗議により一部を削除の上、今月一ぱいに限り引き続き上映を認める方針になった模様である」(「内外タイムス」1953年1月18日付)

こうした外国映画もののなかでも1953年4月に公開されたフランスの2巻もののバーレスク映画『巴里千一夜』(原題:夜のモンマルトル)は、監督こそJ・O・ベルナールという短篇ドキュメンタリー専門の監督で一般にはほとんど無名だが、撮影監督はあのジャック・カーディフ! それって宮川一夫がロック座やフランス座のストリップの記録映画を撮るようなものか。っていうか、そういうのってそもそも考えられないけど。

『巴里千一夜』の内容は、夜のモンマルトルのバーやヌードショーを取材したもの。日本のバーレスク映画やヌード映画の場合、バタフライはもちろん胸にもスパンコールをつけているが、アチラの方は胸も丸出しだから、大勢の客がB地区見たさに劇場は押すな押すなの大盛況。モンド映画を除けば、戦後日本の一般劇場のスクリーンにB地区が最初に映し出された映画ということになる。むろん、戦前にはヘディ・キースラー(ラマール)主演のチェコ映画『春の調べ』(33-35)があるが、あれは検閲で大幅にカットされたはず。ということで『巴里千一夜』は東宝と松竹で激しく配給を競り合って、東京封切は東宝系、関西封切は松竹系で決着する。そんなことどこの映画史の本にも書いてないけど、それが同時代の興行史の実態である。

こののちずっと時代を下って、日本公開されたフランス映画を列挙すれば、『パリ・エロチカ』(63-64)、『パリ・エロチカNo.1』(69-70)などがあるが、これは東和がイタリア映画『ヨーロッパの夜』(60-60)で当てたための二匹目のドジョウってやつ。ていうか、本当に見たい映画はなかなか公開されないのに、年号を見るとこれらは製作されてすぐに日本公開されてるやないけ! やっぱりいつの時代もスケベは強い。

個人的な経験に即して思い起こせば、放送が開始されたばかりの、まだ水野晴郎が解説をやる前の「水曜ロードショー」でこういう作品はかなり放映されたので、親の目を盗んで見たものである。フランスに留学してから映画に目覚めたという1980年代以降出現したシネフィルとかいう人種はこういう映画は見てんのかねえ。見てないし、興味もないんだろうな、きっと。

『ストリップ・カレンダー』(53)なんてシャレたバーレスク映画もある。これは16ミリのカラー作品(フジカラー)。まだ国産カラーの長篇カラー映画の第2弾『夏子の冒険』(中村登監督)が公開されたばかりの時期である。エロは最先端の映画技術も使いこなす。2巻ものとはいえ、オムニバス仕立てのスケッチを12ヶ月のカレンダーに見立て、1月は羽根つき、2月はスキー、3月は闘牛、4月は西洋風呂、5月は未亡人、6月はスポーツガールといった題材で、人気ストリッパーがヌードを演じるという豪華な内容。国産カラーの初期の技術だから当然野外撮影なので、吾妻橋近くのビアホール屋上に簡易セットを組んで撮影されたのだとか。隣のビルから見学する人が窓を開けて鈴なりになって覗きこんでいたとも報告されている。やっぱり!

個人的な経験に即して思い起こせば、放送が開始されたばかりの、まだ水野晴郎が解説をやる前の「水曜ロードショー」でこういう作品はかなり放映されたので、親の目を盗んで見たものである。フランスに留学してから映画に目覚めたという1980年代以降出現したシネフィルとかいう人種はこういう映画は見てんのかねえ。見てないし、興味もないんだろうな、きっと。

『ストリップ・カレンダー』(53)なんてシャレたバーレスク映画もある。これは16ミリのカラー作品(フジカラー)。まだ国産カラーの長篇カラー映画の第2弾『夏子の冒険』(中村登監督)が公開されたばかりの時期である。エロは最先端の映画技術も使いこなす。2巻ものとはいえ、オムニバス仕立てのスケッチを12ヶ月のカレンダーに見立て、1月は羽根つき、2月はスキー、3月は闘牛、4月は西洋風呂、5月は未亡人、6月はスポーツガールといった題材で、人気ストリッパーがヌードを演じるという豪華な内容。国産カラーの初期の技術だから当然野外撮影なので、吾妻橋近くのビアホール屋上に簡易セットを組んで撮影されたのだとか。隣のビルから見学する人が窓を開けて鈴なりになって覗きこんでいたとも報告されている。やっぱり!

やがて一般映画でも伊映画『明日では遅すぎる』(50-52、レオナード・モギー監督)に刺激されて、我が国でも《性典映画》が各社争うように製作され、大ヒットし、社会問題化する。反米的だとアメリカからクレームをつけられたり、日本側が勝手に自粛したりした作品もあった《基地映画》では、外人相手のオンリーや洋パンが登場し、次いで《太陽族映画》が出現し、さらに大きな社会問題に発展するが、同時期には《赤線映画》と呼ばれる映画も続々と製作されるようになる。溝口健二の『赤線地帯』(56)、久松静児の『渡り鳥いつ帰る』(55)なども、同時代的にはそれらの映画に分類されたのだ。成瀬巳喜男だって例外ではない。『春の目ざめ』(47)はその先駆的な作品。成瀬の『白い野獣』(50)、溝口健二の『夜の女たち』(48)なども、いってみれば同時代にはパンパン映画に分類された映画である。

黒澤明の師匠である山本嘉次郎だってそうしたエロ仕事とは無縁ではいられない。太泉スタジオの企画室長だった篠勝三は新映画社を設立し、その第1回作品に『肉体の白書』(50)を製作・公開する。新映画社は東横京都撮影所を拝借して、東京映画配給(のち東映系列)で配給するというシステムを取っていた。『肉体の白書』のスタッフ・キャストの顔ぶれは、監督=志村敏夫、脚本=山本嘉次郎、高柳高雄、撮影=玉井正夫、主演=岸旗江、木匠くみ子、千石規子、中北千枝子、岡田英次ら。「オールロケーションによる性病院の内部を描くセミドキュメンタリー映画」(「内外タイムス」1950年5月10日付)という内容らしい。想像するにパンパン映画の類いだろうと思われる。原作は雪吹周著「肉体の白書~吉原病院記録」で、雪吹周というのはどうやら吉原にある性病科の医者のペンネームのようだ。東宝のレッドパージ組が中心にエロ映画を撮っているのが興味深い。この映画の監督である志村敏夫がメジャーの映画会社が製作した一般映画で初めてヌードが登場する『女真珠王の復讐』を監督してセンセーションを巻き起こすのはその6年後の1956年のことである。

性の実態をレポートしたキンゼイ報告の男性篇「人間に於ける男性の性行為」が1948年に発表されたのに引き続き、女性篇「人間に於ける女性の性行為」を発表されたのが1953年。れっきとした学術レポートなのに日本の一般大衆はこれをエロ本として貪り読んだ。私の独断と偏見で断定するのではない。当時のカストリ雑誌やタブロイド新聞を読めばよく分かる。敗戦国の焼け跡からエロが復興の牽引役となり、朝鮮動乱・逆コースと叫ばれた時代に至って、エロは逆コースどころかどんどん過激化し、戻りようのない暴走の一途をたどるのを誰にも止められないようになっていたのである。

今、草食系男子という言葉が流行語になっているけど、シネフィルとやらは草食系ばかりでエロ話をすると露骨にイヤな顔をされる。流動食系か点滴系かっていうほど植物みたいで覇気がない人ばかりで、どうかと思う。近年どっかの元首相が「強姦するのは元気がある証拠」としょうもない迷言を吐いてバッシングを受けたが、フェミニストから顰蹙を買うことを承知で言えば、元首相の言いたいことは分かるよ、バッシングされたことに同情はしないけど、というのがシネフィルという言葉を口に出すとき、含羞を感じる人間の本音である。

これらは闇に葬り去られた裏の映画史のほんの一例である。そして、黒澤明が『静かなる決闘』を監督した時代とは、そのように日本中が発情し、対する映画もまた熱かった時代だったのであった。

黒澤明の師匠である山本嘉次郎だってそうしたエロ仕事とは無縁ではいられない。太泉スタジオの企画室長だった篠勝三は新映画社を設立し、その第1回作品に『肉体の白書』(50)を製作・公開する。新映画社は東横京都撮影所を拝借して、東京映画配給(のち東映系列)で配給するというシステムを取っていた。『肉体の白書』のスタッフ・キャストの顔ぶれは、監督=志村敏夫、脚本=山本嘉次郎、高柳高雄、撮影=玉井正夫、主演=岸旗江、木匠くみ子、千石規子、中北千枝子、岡田英次ら。「オールロケーションによる性病院の内部を描くセミドキュメンタリー映画」(「内外タイムス」1950年5月10日付)という内容らしい。想像するにパンパン映画の類いだろうと思われる。原作は雪吹周著「肉体の白書~吉原病院記録」で、雪吹周というのはどうやら吉原にある性病科の医者のペンネームのようだ。東宝のレッドパージ組が中心にエロ映画を撮っているのが興味深い。この映画の監督である志村敏夫がメジャーの映画会社が製作した一般映画で初めてヌードが登場する『女真珠王の復讐』を監督してセンセーションを巻き起こすのはその6年後の1956年のことである。

性の実態をレポートしたキンゼイ報告の男性篇「人間に於ける男性の性行為」が1948年に発表されたのに引き続き、女性篇「人間に於ける女性の性行為」を発表されたのが1953年。れっきとした学術レポートなのに日本の一般大衆はこれをエロ本として貪り読んだ。私の独断と偏見で断定するのではない。当時のカストリ雑誌やタブロイド新聞を読めばよく分かる。敗戦国の焼け跡からエロが復興の牽引役となり、朝鮮動乱・逆コースと叫ばれた時代に至って、エロは逆コースどころかどんどん過激化し、戻りようのない暴走の一途をたどるのを誰にも止められないようになっていたのである。

今、草食系男子という言葉が流行語になっているけど、シネフィルとやらは草食系ばかりでエロ話をすると露骨にイヤな顔をされる。流動食系か点滴系かっていうほど植物みたいで覇気がない人ばかりで、どうかと思う。近年どっかの元首相が「強姦するのは元気がある証拠」としょうもない迷言を吐いてバッシングを受けたが、フェミニストから顰蹙を買うことを承知で言えば、元首相の言いたいことは分かるよ、バッシングされたことに同情はしないけど、というのがシネフィルという言葉を口に出すとき、含羞を感じる人間の本音である。

これらは闇に葬り去られた裏の映画史のほんの一例である。そして、黒澤明が『静かなる決闘』を監督した時代とは、そのように日本中が発情し、対する映画もまた熱かった時代だったのであった。

以下、続く。

Text by 木全公彦

※本文中、掲載した新聞広告は特記のないものはすべて「内外タイムス」のもの

Text by 木全公彦

※本文中、掲載した新聞広告は特記のないものはすべて「内外タイムス」のもの

緊急予告!

■ 【おまけ+動画】

日本のバーレスク映画はやがてピンク映画が台頭するとともに衰退するが、参考までにそれがどんな映画であったかのをお見せしよう。1963年製作の『東京の夜』である。おそらく1950年代のバーレスク映画もこんなもんだったはずだ。

『東京の夜』(63)

朝日テレビニュース社製作、ワイドスコープ、イーストマンカラー

監督=金台銀之助、脚本=石倉昌子、撮影=田島昭

■ 【おまけ+動画】

日本のバーレスク映画はやがてピンク映画が台頭するとともに衰退するが、参考までにそれがどんな映画であったかのをお見せしよう。1963年製作の『東京の夜』である。おそらく1950年代のバーレスク映画もこんなもんだったはずだ。

『東京の夜』(63)

朝日テレビニュース社製作、ワイドスコープ、イーストマンカラー

監督=金台銀之助、脚本=石倉昌子、撮影=田島昭