日劇ミュージックホールと映画人

前回の「ピンク映画と実演」でストリップに言及したので、せっかくだから今回は日劇ミュージックホール(以下「日劇MH」と略す)と映画人の関わりについて書いてみよう。といっても、日劇MHは正確にはストリップではなく、トップレス・レヴューと言ったほうが正しい。

■日劇MHの誕生

ウィキペディアによると、

《日劇ミュージックホール(にちげきミュージックホール)とは、東京都千代田区有楽町の日本劇場の5階にあったミュージックホールのことである。》《昭和27年(1952年)、5階の小劇場に開場し、その後、有楽町再開発に伴い有楽町センタービル(有楽町マリオン)が同地に出来ると興行場所を移動して昭和59年(1984年)、東京宝塚劇場において閉場した。コント55号やツービートを産んだ浅草フランス座と並び昭和の娯楽の黄金時代を支えた。上演されるレヴューは主にトップレスの女性ダンサーによるものであったが、いわゆるストリップとは一線を画す。》《劇作家の丸尾長顕が日劇において設立。東宝の小林一三から「女性が見ても上品なエロチズムの探求」という承諾を受けてスタートする。以降・数多くの優秀なダンサーたちや、コメディアンをそれぞれ輩出した。》(2010年7月現在)

と書かれており、日劇MHに言及しているブログの類いも、おそらくこの文章をコピペしたんだろうか、ほとんど同じ内容で書かれている。

「ウィキペディア使うバカ、書き込むバカ、利用しないのはもっとバカ」と誰が言ったか知らないが(今、俺が言ったのだが)、この日劇MHに限ってはこの記事は誤解を招かねない書き方なので、ウィキペディアの記事を補足・訂正しておく。

戦後、いわゆる額縁ショーという静止したヌードショーが登場し、話題を呼んだのは1947年2月の帝都座第2回公演においてである。プロデュースしたのは小林一三門下の秦豊吉。「日本のミュージカルの父」ともいわれ、日劇ダンシングチーム(NDT)を作ったのも彼である。実は帝都座の第1回公演「ヴィナスの誕生」にも額縁ショーはあったのだが、ダンサーの中村笑子が秦豊吉の説得をがんとはねつけ、ブラジャーを取らなかったのでエロ度が足らず不評だったのである。この反省から、第2回公演「ル・パンテオン」では甲斐美春が胸を露出し、これが連日大入り満員になった。戦争が終わった自由な空気を満喫する人々は、衣食住に不自由しながらもエロを求めて劇場に殺到したのだ。

日劇MHの前身である日劇小劇場が開場したのは1946年。現在マリオンの建っているあたりにあった日劇の5階にあった小ホールである。帝都座の額縁ショーの成功を受けて、巷ではハダカが氾濫し、ヌードショー、ベリーダンス、ストリップはいうに及ばず、チラリズムやエロを題材にした芝居も続々と登場し、大当たりをとっていた。空気座「肉体の門」(原作=田村泰次郎、演出=小崎政房)、薔薇座「堕胎医」(作=菊田一夫、演出=佐々木孝丸)など、のちに映画化されたものも多い。前者は小房政房とマキノ正博の共同監督、後者は黒澤明が『静かなる決闘』として映画化した。

そんな時代であったから、日劇小劇場、浅草常盤座、大都劇場、ロック座、新宿セントラル、浅草フランス座、そして裸には抵抗を示し「ハダカ排撃声明」を出していた新宿ムーラン・ルージュまでが陥落し、世間はあれよあれよという間にハダカ一色に染まる。戦時中は東宝舞踏隊(『孫悟空』『ハナ子さん』参照)と改称を余儀なくされていた日劇ダンシングチームが元の名称である日劇ダンシングチーム(NDT)に戻すのがそんな頃の1948年5月のことである。日劇小劇場のほうは直接的にストリップ全盛の余波を受けて、人気ストリッパーを次々と引っこ抜いて第一次黄金時代を築く。だが、当局の介入も招き、勧告や呼び出しのイタチごっこを繰り返すようになった。追放解除されたばかりの小林一三がこの現状に激怒し「丸の内からハダカを追放せよ」と号令をかける。一説には「俺は丸の内で女郎屋をやる気はない」と言ったとか。鶴の一声で日劇小劇場からも裸は追放されることになり、それに反対するダンサーたちのストライキ騒動があったものの、結局1952年日劇MHとして再スタートを切ることになった。

ところが1952年3月16日に初日を迎えた第1回公演「東京のイヴ」(作・演出=岡田恵吾)は、エロを排除し、高級感で売ったため、記録的な不入りとなった。結果的にエロ抜きでは惨敗。小林一三も前言を翻されざるを得ず、丸尾長顕を呼び、「女性が見ても上品なエロチズムの探求」を指示し、4月25日初日の第2回公演「ラブ・ハーバー」(構成=丸尾長顕、演出=岡田恵吾)で早くもヌードを復活させた。ただし、「ハダカ追放」を言った手前、ダンサーたちに「ストリップ廃業声明」をマスコミに出させて、ストリップとは違う新しいヌード芸術に参加するのだという声明を読むという茶番のおまけがついた。それが今日までよく知られる日劇MHの歴史の本格的な幕開けという次第。

ウィキペディアの記事とかなり印象が違うでしょ? ポイントは2つ。①日劇MHは、日劇5階にあった日劇小劇場を前身とするミュージックホールという場所であると同時に、日劇のトップレスのダンシングチームそのものも指す。 ②小林一三の「女性が見ても上品なエロチズムの探求」という言葉は、その前の「丸の内からハダカを追放せよ」という言葉とセットにしないと、誤解を招くということ。この2つをまず押さえておきたい。

なお、戦後のストリップに歴史については、橋本与志夫の「ヌードさん―ストリップ黄金時代」(筑摩書房、1995年)に詳しい。

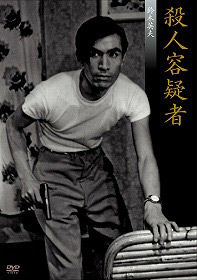

■日劇MHの著名人枠のプログラム

さて、小林一三からの命令で、丸尾長顕は宝塚歌劇団の脚本部出身であった経験を生かし、宝塚で繰り広げられているような歌や踊り、劇をそのままトップレスの女性たちが演じさせることにより、日劇ミュージックホールをハイブロウなインテリ層に支持される劇団に育て上げることに成功する。伊吹まり、メリー松原、ヒロセ元美が初期御三家。やがて第一次黄金時代には、この御三家にアクロバティックなポージング(「ヌード・アックル」というらしい)で有名なR・テンプルや、谷崎潤一郎が贔屓にした春川ますみ、日劇MH専属になった時期は短いが棟方志功をして「神が宿った肉体」といわしめた伝説のジプシー・ローズの日劇MH参加(ただし日劇MH参加時には、当局の通達により腰をぐるぐる回す「グラインド」と前後に激しく振る「ヴァンプ」は禁止されたので、魅力が半減したと言われる)など、スターが次々と誕生した。「ダルマちゃん」と呼ばれた春川ますみが映画女優に転身したのはあまりにも有名なのであまり深く触れないけれども、初期のダンサーの映画出演では身長170センチという当時ではバカでかい藤原翠は、ジョン・ヒューストンの『黒船』で安藤永子の名でジョン・ウェインと共演し、ジプシー・ローズは鈴木英夫が新東宝で手がけた『殺人容疑者』でチラッと踊りを練習する姿が映っている。

■日劇MHの誕生

ウィキペディアによると、

《日劇ミュージックホール(にちげきミュージックホール)とは、東京都千代田区有楽町の日本劇場の5階にあったミュージックホールのことである。》《昭和27年(1952年)、5階の小劇場に開場し、その後、有楽町再開発に伴い有楽町センタービル(有楽町マリオン)が同地に出来ると興行場所を移動して昭和59年(1984年)、東京宝塚劇場において閉場した。コント55号やツービートを産んだ浅草フランス座と並び昭和の娯楽の黄金時代を支えた。上演されるレヴューは主にトップレスの女性ダンサーによるものであったが、いわゆるストリップとは一線を画す。》《劇作家の丸尾長顕が日劇において設立。東宝の小林一三から「女性が見ても上品なエロチズムの探求」という承諾を受けてスタートする。以降・数多くの優秀なダンサーたちや、コメディアンをそれぞれ輩出した。》(2010年7月現在)

と書かれており、日劇MHに言及しているブログの類いも、おそらくこの文章をコピペしたんだろうか、ほとんど同じ内容で書かれている。

「ウィキペディア使うバカ、書き込むバカ、利用しないのはもっとバカ」と誰が言ったか知らないが(今、俺が言ったのだが)、この日劇MHに限ってはこの記事は誤解を招かねない書き方なので、ウィキペディアの記事を補足・訂正しておく。

戦後、いわゆる額縁ショーという静止したヌードショーが登場し、話題を呼んだのは1947年2月の帝都座第2回公演においてである。プロデュースしたのは小林一三門下の秦豊吉。「日本のミュージカルの父」ともいわれ、日劇ダンシングチーム(NDT)を作ったのも彼である。実は帝都座の第1回公演「ヴィナスの誕生」にも額縁ショーはあったのだが、ダンサーの中村笑子が秦豊吉の説得をがんとはねつけ、ブラジャーを取らなかったのでエロ度が足らず不評だったのである。この反省から、第2回公演「ル・パンテオン」では甲斐美春が胸を露出し、これが連日大入り満員になった。戦争が終わった自由な空気を満喫する人々は、衣食住に不自由しながらもエロを求めて劇場に殺到したのだ。

日劇MHの前身である日劇小劇場が開場したのは1946年。現在マリオンの建っているあたりにあった日劇の5階にあった小ホールである。帝都座の額縁ショーの成功を受けて、巷ではハダカが氾濫し、ヌードショー、ベリーダンス、ストリップはいうに及ばず、チラリズムやエロを題材にした芝居も続々と登場し、大当たりをとっていた。空気座「肉体の門」(原作=田村泰次郎、演出=小崎政房)、薔薇座「堕胎医」(作=菊田一夫、演出=佐々木孝丸)など、のちに映画化されたものも多い。前者は小房政房とマキノ正博の共同監督、後者は黒澤明が『静かなる決闘』として映画化した。

そんな時代であったから、日劇小劇場、浅草常盤座、大都劇場、ロック座、新宿セントラル、浅草フランス座、そして裸には抵抗を示し「ハダカ排撃声明」を出していた新宿ムーラン・ルージュまでが陥落し、世間はあれよあれよという間にハダカ一色に染まる。戦時中は東宝舞踏隊(『孫悟空』『ハナ子さん』参照)と改称を余儀なくされていた日劇ダンシングチームが元の名称である日劇ダンシングチーム(NDT)に戻すのがそんな頃の1948年5月のことである。日劇小劇場のほうは直接的にストリップ全盛の余波を受けて、人気ストリッパーを次々と引っこ抜いて第一次黄金時代を築く。だが、当局の介入も招き、勧告や呼び出しのイタチごっこを繰り返すようになった。追放解除されたばかりの小林一三がこの現状に激怒し「丸の内からハダカを追放せよ」と号令をかける。一説には「俺は丸の内で女郎屋をやる気はない」と言ったとか。鶴の一声で日劇小劇場からも裸は追放されることになり、それに反対するダンサーたちのストライキ騒動があったものの、結局1952年日劇MHとして再スタートを切ることになった。

ところが1952年3月16日に初日を迎えた第1回公演「東京のイヴ」(作・演出=岡田恵吾)は、エロを排除し、高級感で売ったため、記録的な不入りとなった。結果的にエロ抜きでは惨敗。小林一三も前言を翻されざるを得ず、丸尾長顕を呼び、「女性が見ても上品なエロチズムの探求」を指示し、4月25日初日の第2回公演「ラブ・ハーバー」(構成=丸尾長顕、演出=岡田恵吾)で早くもヌードを復活させた。ただし、「ハダカ追放」を言った手前、ダンサーたちに「ストリップ廃業声明」をマスコミに出させて、ストリップとは違う新しいヌード芸術に参加するのだという声明を読むという茶番のおまけがついた。それが今日までよく知られる日劇MHの歴史の本格的な幕開けという次第。

ウィキペディアの記事とかなり印象が違うでしょ? ポイントは2つ。①日劇MHは、日劇5階にあった日劇小劇場を前身とするミュージックホールという場所であると同時に、日劇のトップレスのダンシングチームそのものも指す。 ②小林一三の「女性が見ても上品なエロチズムの探求」という言葉は、その前の「丸の内からハダカを追放せよ」という言葉とセットにしないと、誤解を招くということ。この2つをまず押さえておきたい。

なお、戦後のストリップに歴史については、橋本与志夫の「ヌードさん―ストリップ黄金時代」(筑摩書房、1995年)に詳しい。

■日劇MHの著名人枠のプログラム

さて、小林一三からの命令で、丸尾長顕は宝塚歌劇団の脚本部出身であった経験を生かし、宝塚で繰り広げられているような歌や踊り、劇をそのままトップレスの女性たちが演じさせることにより、日劇ミュージックホールをハイブロウなインテリ層に支持される劇団に育て上げることに成功する。伊吹まり、メリー松原、ヒロセ元美が初期御三家。やがて第一次黄金時代には、この御三家にアクロバティックなポージング(「ヌード・アックル」というらしい)で有名なR・テンプルや、谷崎潤一郎が贔屓にした春川ますみ、日劇MH専属になった時期は短いが棟方志功をして「神が宿った肉体」といわしめた伝説のジプシー・ローズの日劇MH参加(ただし日劇MH参加時には、当局の通達により腰をぐるぐる回す「グラインド」と前後に激しく振る「ヴァンプ」は禁止されたので、魅力が半減したと言われる)など、スターが次々と誕生した。「ダルマちゃん」と呼ばれた春川ますみが映画女優に転身したのはあまりにも有名なのであまり深く触れないけれども、初期のダンサーの映画出演では身長170センチという当時ではバカでかい藤原翠は、ジョン・ヒューストンの『黒船』で安藤永子の名でジョン・ウェインと共演し、ジプシー・ローズは鈴木英夫が新東宝で手がけた『殺人容疑者』でチラッと踊りを練習する姿が映っている。

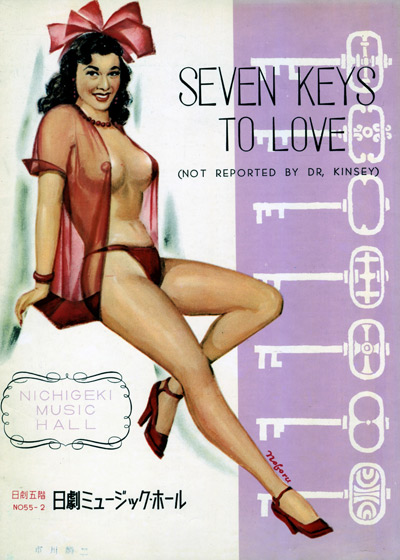

あとは深沢七郎が桃原青二という名前で出演していたとか、三島由紀夫や村松梢風が台本を手がけたこともあるとか(1955年3・4月 第23回公演「恋には七つの鍵がある」)、踊りや芝居の間に行われるコントからも多数の有名コメディアンが誕生したとか、そういうのも、今は失われた貴重な大衆文化のヒトコマである。

私の記憶では、「平凡パンチ」や「週刊プレイボーイ」を本屋で店主の目を盗んでドキドキしながらも立ち読みするようになった頃は(ときどき店主に注意されたが)、青年向け雑誌(「ポケットパンチOh!」とか「エロチカ」とか「ピンキー」とか、もうちょっとあとなら「デラックス平凡パンチ」とか)にはピンク映画と並んで日劇MHのスターのヌードグラビアは載っていたし、記憶では、今の中高年なら誰でも知っている深夜番組11PMのカバーガールを日劇MHの舞悦子がやっていた期間もあったし、アシスタントの真理アンヌが紹介して(したがって確か火曜か木曜イレブンであるはずだが)殿岡ハツエのセクシーなダンスを初めて見たのも11PMだった。テレビを見ながら、「この人が神代辰巳の奥さんであったのか」と思った記憶があるから、たぶん1973年とか74年とかのことであると思う。

しかし、必ず見ていたイレブン恒例の年忘れ東西ストリップ合戦やロマンポルノ女優ネグリジェ紅白歌合戦に比べて、日劇MHのスターたちの上品なトップレスのダンスや雑誌でのバタフライ(通ぶってこれを「Gストリングス」と呼んだものである)をつけたポージングに「これではヌケない……」と嘆きつつも、当時の日劇MHの第3期黄金時代を飾るトップスターであった、松永てるほ、舞悦子、岬マコ、朱雀さぎり、ジャンボ久世などダンサーたちの名前と肢体は、罪深い中学から高校時代を過ごした少年の脳裏と股間に深く刻み込まれたものであった。

ちなみに、日劇MH第1期黄金時代のスター、ヒロセ元美の踊る姿は、新東宝映画『青春デカメロン』(加戸野五郎監督)で見たことがある。香川京子のデビュー作である。さらに、第2期黄金時代を代表するスター、小浜奈々子は『紅閨夢』(武智鉄二監督)に出ていたし、もう一人のスター、アンジェラ浅丘は日活映画『野郎には国境はない』(中平康監督)で、小林旭とラブシーンを演じていたっけ。その下の世代である松永てるほは日活ロマンポルノに数本出演している。まっこと映画ちゅうもんは時代を越えて見られるので便利なものだなや。

1970年代は、日劇MHが積極的に各界の著名文化人に作・演出を依頼し、そのことでもかなり話題になった時代である。ざっと名を挙げれば、勅使河原宏、高林陽一、新藤兼人、武智鉄二、山口清一郎、寺山修司、石原慎太郎、観世栄夫、福田善之、里吉しげみ、戸川昌子、野末陳平、佐藤信、小沢昭一、蜷川幸雄……。めまいのするような豪華な名前がずらりと並ぶ。

これに対して女優陣も、ピンク映画や日活ロマンポルノなどから人気スターが次々とゲスト出演する。桂奈美、内田高子、荒砂ゆき、応蘭芳、花柳幻舟、八並映子、ひろみ麻耶、三井マリア、衣麻遼子、飛鳥裕子、高村ルナ、二條朱実、松田(英子)暎子……、アイドル並みの人気を誇った原悦子も1979年に黒鉄ヒロシ原作の「ぽこちん共和国」と「静御前」に出演し、大入り新記録を打ち立てている(第166回公演「‘79愛とエロスのファンタジア」)。

これは1974年5・6月公演「裸舞裸舞ふあんたじい」で、日活のひろみ麻耶を、彼女のデビュー作『実録ジプシー・ローズ』(西村昭五郎監督)でジプシー・ローズを演じていることに日劇MHの新プロデューサーに就任したばかりの荒木尚志が目をつけて、《二代目ジプシー・ローズ ひろみ麻耶ゲスト出演!》としたところ、大ヒットしたことから、積極的に知名度便乗路線をとることになったためである。

企画担当の橋本荘輔の談話。「本来、ミュージックホールは、時代を先取りしていた劇場。アングラが現在の最先端なら、こっちはもっと先の試みをしていこうと、商業演劇のギリギリをねらってるわけです。幸い評判もいいし、若い人も多くなったし。今までの羽を着かざったきれいなレビューじゃ、お客さんはもう満足しない。レビューにも思想がはいってきて、それを現代といかにマッチさせるか、ですね」(「週刊朝日」1974年2月1日号)とのこと。

こうしたゲスト演出家やスターの中でいくつか興味深い出し物を拾ってみよう。

◎「白い肌に赤い花が散った」(1973年11・12月公演)

(作・演出=武智鉄二)

※残酷時代劇。和服女性の切腹場面を描いた「長町女切腹」というマニアックな出し物が評判を呼んだ。

《「武智老いたり」と観客の言葉》(前出「週刊朝日」)

私の記憶では、「平凡パンチ」や「週刊プレイボーイ」を本屋で店主の目を盗んでドキドキしながらも立ち読みするようになった頃は(ときどき店主に注意されたが)、青年向け雑誌(「ポケットパンチOh!」とか「エロチカ」とか「ピンキー」とか、もうちょっとあとなら「デラックス平凡パンチ」とか)にはピンク映画と並んで日劇MHのスターのヌードグラビアは載っていたし、記憶では、今の中高年なら誰でも知っている深夜番組11PMのカバーガールを日劇MHの舞悦子がやっていた期間もあったし、アシスタントの真理アンヌが紹介して(したがって確か火曜か木曜イレブンであるはずだが)殿岡ハツエのセクシーなダンスを初めて見たのも11PMだった。テレビを見ながら、「この人が神代辰巳の奥さんであったのか」と思った記憶があるから、たぶん1973年とか74年とかのことであると思う。

しかし、必ず見ていたイレブン恒例の年忘れ東西ストリップ合戦やロマンポルノ女優ネグリジェ紅白歌合戦に比べて、日劇MHのスターたちの上品なトップレスのダンスや雑誌でのバタフライ(通ぶってこれを「Gストリングス」と呼んだものである)をつけたポージングに「これではヌケない……」と嘆きつつも、当時の日劇MHの第3期黄金時代を飾るトップスターであった、松永てるほ、舞悦子、岬マコ、朱雀さぎり、ジャンボ久世などダンサーたちの名前と肢体は、罪深い中学から高校時代を過ごした少年の脳裏と股間に深く刻み込まれたものであった。

ちなみに、日劇MH第1期黄金時代のスター、ヒロセ元美の踊る姿は、新東宝映画『青春デカメロン』(加戸野五郎監督)で見たことがある。香川京子のデビュー作である。さらに、第2期黄金時代を代表するスター、小浜奈々子は『紅閨夢』(武智鉄二監督)に出ていたし、もう一人のスター、アンジェラ浅丘は日活映画『野郎には国境はない』(中平康監督)で、小林旭とラブシーンを演じていたっけ。その下の世代である松永てるほは日活ロマンポルノに数本出演している。まっこと映画ちゅうもんは時代を越えて見られるので便利なものだなや。

1970年代は、日劇MHが積極的に各界の著名文化人に作・演出を依頼し、そのことでもかなり話題になった時代である。ざっと名を挙げれば、勅使河原宏、高林陽一、新藤兼人、武智鉄二、山口清一郎、寺山修司、石原慎太郎、観世栄夫、福田善之、里吉しげみ、戸川昌子、野末陳平、佐藤信、小沢昭一、蜷川幸雄……。めまいのするような豪華な名前がずらりと並ぶ。

これに対して女優陣も、ピンク映画や日活ロマンポルノなどから人気スターが次々とゲスト出演する。桂奈美、内田高子、荒砂ゆき、応蘭芳、花柳幻舟、八並映子、ひろみ麻耶、三井マリア、衣麻遼子、飛鳥裕子、高村ルナ、二條朱実、松田(英子)暎子……、アイドル並みの人気を誇った原悦子も1979年に黒鉄ヒロシ原作の「ぽこちん共和国」と「静御前」に出演し、大入り新記録を打ち立てている(第166回公演「‘79愛とエロスのファンタジア」)。

これは1974年5・6月公演「裸舞裸舞ふあんたじい」で、日活のひろみ麻耶を、彼女のデビュー作『実録ジプシー・ローズ』(西村昭五郎監督)でジプシー・ローズを演じていることに日劇MHの新プロデューサーに就任したばかりの荒木尚志が目をつけて、《二代目ジプシー・ローズ ひろみ麻耶ゲスト出演!》としたところ、大ヒットしたことから、積極的に知名度便乗路線をとることになったためである。

企画担当の橋本荘輔の談話。「本来、ミュージックホールは、時代を先取りしていた劇場。アングラが現在の最先端なら、こっちはもっと先の試みをしていこうと、商業演劇のギリギリをねらってるわけです。幸い評判もいいし、若い人も多くなったし。今までの羽を着かざったきれいなレビューじゃ、お客さんはもう満足しない。レビューにも思想がはいってきて、それを現代といかにマッチさせるか、ですね」(「週刊朝日」1974年2月1日号)とのこと。

こうしたゲスト演出家やスターの中でいくつか興味深い出し物を拾ってみよう。

◎「白い肌に赤い花が散った」(1973年11・12月公演)

(作・演出=武智鉄二)

※残酷時代劇。和服女性の切腹場面を描いた「長町女切腹」というマニアックな出し物が評判を呼んだ。

《「武智老いたり」と観客の言葉》(前出「週刊朝日」)

◎「青い珊瑚礁と人魚たち」(1975年6・7月公演)

第2部第1景~9景(作・演出=寺山修司、音楽=J・A・シーザー、装置=宇野亜喜良、出演=新高恵子、サルバドル・ダリ、若松武、舞悦子、殿岡ハツエ、ジャンボ久世、浅茅けいこ)

※「プロローグ」「教室のピノキオ」「赤ずきん」「人形芝居『ピノキオの卒業試験』」「アラジンの魔法のランプ」「灰娘」「ジャックと豆の木」「長靴をはいた猫」「青ひげ」の全9景から成る。

《童話のエロティズムを、日劇ミュージックホールという場を借りて表現》(公演パンフ)

第2部第1景~9景(作・演出=寺山修司、音楽=J・A・シーザー、装置=宇野亜喜良、出演=新高恵子、サルバドル・ダリ、若松武、舞悦子、殿岡ハツエ、ジャンボ久世、浅茅けいこ)

※「プロローグ」「教室のピノキオ」「赤ずきん」「人形芝居『ピノキオの卒業試験』」「アラジンの魔法のランプ」「灰娘」「ジャックと豆の木」「長靴をはいた猫」「青ひげ」の全9景から成る。

《童話のエロティズムを、日劇ミュージックホールという場を借りて表現》(公演パンフ)

◎「ニンフェットは蜜がお好き」(1975年9・10月公演)

第1部5景「菅野すが・夢のまた夢エロスの涙」(作・演出=山口清一郎、出演=田中真理)

※検察による日活ロマンポルノ猥褻罪摘発闘争中の山口清一郎が、彼のミューズで検察のアイドルこと田中真理を迎えて、あの菅野すがをやるとは!《「これから女優としてどう生きていくか、その目安みたいなものを、MHの舞台でつかんでみたいと思います。……菅野すがは、明治時代、荒畑寒村、幸徳秋水などと男性遍歴をかさね、テロ計画を立てたという理由で絞首刑になった女。常人よりも肉欲が強くて、心も肉も、人なみ以上に燃えたたぎる性格を持っていて、世の中に怒りをぶつけたんでしょ。だから逆にいえば、とても優しい人だと思うの。現在の日本をほんとうに考えているのはだれかと思うとき、菅野すがを思い浮かべないではいられないわ」。彼女、依然として難しいお話がお好きなようだが、愛する彼氏のためならエンヤコーラと答えてくれたほうが、よっぽどわかりやすい。》(「平凡パンチ」1975年8月11日号)

第1部5景「菅野すが・夢のまた夢エロスの涙」(作・演出=山口清一郎、出演=田中真理)

※検察による日活ロマンポルノ猥褻罪摘発闘争中の山口清一郎が、彼のミューズで検察のアイドルこと田中真理を迎えて、あの菅野すがをやるとは!《「これから女優としてどう生きていくか、その目安みたいなものを、MHの舞台でつかんでみたいと思います。……菅野すがは、明治時代、荒畑寒村、幸徳秋水などと男性遍歴をかさね、テロ計画を立てたという理由で絞首刑になった女。常人よりも肉欲が強くて、心も肉も、人なみ以上に燃えたたぎる性格を持っていて、世の中に怒りをぶつけたんでしょ。だから逆にいえば、とても優しい人だと思うの。現在の日本をほんとうに考えているのはだれかと思うとき、菅野すがを思い浮かべないではいられないわ」。彼女、依然として難しいお話がお好きなようだが、愛する彼氏のためならエンヤコーラと答えてくれたほうが、よっぽどわかりやすい。》(「平凡パンチ」1975年8月11日号)

◎「春の夜のおんな絵巻」(1976年3・4月公演)

第1部8景「大和路哀歌」(作・演出=団鬼六、出演=谷ナオミ)

《谷ナオミをもっと無残に冷酷に責めてみたいという一部のマニア層にとっては不満かも知れないが、先にもいったように私はフェミニストであるから、谷ナオミのような美女を残酷にいたぶり抜くという事はどうも性に合わない。新内の哀切的な節廻しと共に縄を打たれて雪の庭に引き立てられていく哀れな女郎の後姿――そのような情景にふと心をうずかせるのが私のサディズムといえるようだ。》(公演パンフ、団鬼六「私のサディズム」)

◎「知らなかったの!ピンクレディの甘い罠」(1978年11・12月公演)

第2部5景「海」(作・演出=勅使河原宏、出演=小川亜佐美)

※白い砂浜の海岸を背景にシュールな場面が次々と展開し、観客が唖然としたらしい。勅使河原がテレビ版「新・座頭市」のトンデモ最終話「夢の旅」を監督するのは翌年である。《「ヌードはそれ自体が最高の芸術品。女体と海の流動性をからませて、ぼく独自の明るいエロチシズムを生かしてみた」という舞台は、白い布をふんだんに使って、海、波、岩を巧みにしかも鮮やかに描き、その中でたわむれるヌードが、と狙い通り、抜けるような明るいエロチシズムでせまる。》(「週刊明星」1978年11月19日号)

◎「愛を唄う乳房の舞」(1979年11・12月公演)

第1部1景「雪が降る」(構成・演出=佐藤信、出演=山口美也子)

◎「ハロー‘80ビーナスの初春」(1980年1・2月公演)

第1部第7景「真徳院の火」(作=水上勉、演出=宮永雄平、出演=志麻いづみ)

◎「碧い海ではビキニはお邪魔」(1979年7・8月公演)

第1部5景「妖貴妃」(脚本・演出・美術=辻村ジュサブロー、出演=日向明子)

※中国の民話に題材をとった妖怪幻想譚

第1部8景「大和路哀歌」(作・演出=団鬼六、出演=谷ナオミ)

《谷ナオミをもっと無残に冷酷に責めてみたいという一部のマニア層にとっては不満かも知れないが、先にもいったように私はフェミニストであるから、谷ナオミのような美女を残酷にいたぶり抜くという事はどうも性に合わない。新内の哀切的な節廻しと共に縄を打たれて雪の庭に引き立てられていく哀れな女郎の後姿――そのような情景にふと心をうずかせるのが私のサディズムといえるようだ。》(公演パンフ、団鬼六「私のサディズム」)

◎「知らなかったの!ピンクレディの甘い罠」(1978年11・12月公演)

第2部5景「海」(作・演出=勅使河原宏、出演=小川亜佐美)

※白い砂浜の海岸を背景にシュールな場面が次々と展開し、観客が唖然としたらしい。勅使河原がテレビ版「新・座頭市」のトンデモ最終話「夢の旅」を監督するのは翌年である。《「ヌードはそれ自体が最高の芸術品。女体と海の流動性をからませて、ぼく独自の明るいエロチシズムを生かしてみた」という舞台は、白い布をふんだんに使って、海、波、岩を巧みにしかも鮮やかに描き、その中でたわむれるヌードが、と狙い通り、抜けるような明るいエロチシズムでせまる。》(「週刊明星」1978年11月19日号)

◎「愛を唄う乳房の舞」(1979年11・12月公演)

第1部1景「雪が降る」(構成・演出=佐藤信、出演=山口美也子)

◎「ハロー‘80ビーナスの初春」(1980年1・2月公演)

第1部第7景「真徳院の火」(作=水上勉、演出=宮永雄平、出演=志麻いづみ)

◎「碧い海ではビキニはお邪魔」(1979年7・8月公演)

第1部5景「妖貴妃」(脚本・演出・美術=辻村ジュサブロー、出演=日向明子)

※中国の民話に題材をとった妖怪幻想譚

◎「セクシー・ギャルの青いためいき」(1980年4・5月公演)

第2部7景「名美を探して」(作・演出=石井隆、出演=倉吉朝子)

※ちょうどこの頃、石井隆による同名写真集が出版されましたナ。《倉吉さんが演じる女は、暴走族の恋人に捨てられた元スケ番のヌードモデル。その彼に恨みを持つ抗争グループに彼のヤサを教えろと嚇かされて、「知らないよ、あんな奴の居場所なんてサ」と、突っ張ってゴロ巻いた揚句に力づくで輪姦され、雨の中、犯されたままの姿でバイクを暴走させては、一人恍惚に漂って事故死してしまう。》(公演パンフ、石井隆「倉吉朝子さんへのラブレター」)

第2部7景「名美を探して」(作・演出=石井隆、出演=倉吉朝子)

※ちょうどこの頃、石井隆による同名写真集が出版されましたナ。《倉吉さんが演じる女は、暴走族の恋人に捨てられた元スケ番のヌードモデル。その彼に恨みを持つ抗争グループに彼のヤサを教えろと嚇かされて、「知らないよ、あんな奴の居場所なんてサ」と、突っ張ってゴロ巻いた揚句に力づくで輪姦され、雨の中、犯されたままの姿でバイクを暴走させては、一人恍惚に漂って事故死してしまう。》(公演パンフ、石井隆「倉吉朝子さんへのラブレター」)

◎「エロスが誘うセクシーナイト」(1981年9・10月公演)

1部5景「マッチ売りの少女」(作=野坂昭如、演出=高橋伴明、出演=日野繭子、マリア茉莉)

《この野坂昭如氏の「マッチ売りの少女」は数年前に接して以来、いつかそのうち、と映画化を密かに狙っていた作品で、どんな形であれこんなにも早くこの仕事に関われるとは思いもかけず、この突然の幸運にいま私は、痛みを伴って久々に熱くなっています。……一本五円の「御開帳」のはかないマッチの炎に二十四歳の短い生命を焼きつくした女の凄惨、哀切きわまりないこの物語は私にとって正に刃であり、ひとことのせりふもない舞台の上でどのように刃を抜くか、それが私の課題だと考えます。幸い主人公を演じる日野繭子君はキャラクターとしてドンピシャゆえこの女を十分表現してくれると安心しているのですが、何分、フィルム一筋にすがりついて生きてきた映画浮浪(こじき)のこの私奴は舞台の経験が全く無し……》(公演パンフ、高橋伴明「マッチ売りの少女」)

1部5景「マッチ売りの少女」(作=野坂昭如、演出=高橋伴明、出演=日野繭子、マリア茉莉)

《この野坂昭如氏の「マッチ売りの少女」は数年前に接して以来、いつかそのうち、と映画化を密かに狙っていた作品で、どんな形であれこんなにも早くこの仕事に関われるとは思いもかけず、この突然の幸運にいま私は、痛みを伴って久々に熱くなっています。……一本五円の「御開帳」のはかないマッチの炎に二十四歳の短い生命を焼きつくした女の凄惨、哀切きわまりないこの物語は私にとって正に刃であり、ひとことのせりふもない舞台の上でどのように刃を抜くか、それが私の課題だと考えます。幸い主人公を演じる日野繭子君はキャラクターとしてドンピシャゆえこの女を十分表現してくれると安心しているのですが、何分、フィルム一筋にすがりついて生きてきた映画浮浪(こじき)のこの私奴は舞台の経験が全く無し……》(公演パンフ、高橋伴明「マッチ売りの少女」)

◎「ビーナスのセクシー・メルヘン」(1981年11・12月公演)

1部5景「亜樹よ、木枯らしに飛べ」(作・演出=篠原とおる、出演=平瀬りえ)

※篠原とおるが「リイドコミック」に連載していた「刑事あんこう」の舞台化。日活ロマンポルノ10周年記念の新人コンテストで優勝した平瀬りえが主演。空手二段の腕前を生かしたアクション・センスで起用されたらしい。《受話器を持って一瞬、わが耳を疑った。「刑事あんこう」を舞台にしてはと云う出版社からの電話だ。……刑事という体制内にいながら、むしろ反体制の行動をとり、それを男性側から云わせれば一番やり方のキタナイ女を餌にしての犯人狩りをやってみようという構想から生まれた。……この、あんこう(安藤公介)の疑似餌になる女性が、舞台では主役になる「亜樹」という女になるわけである。》(公演パンフ、篠原とおる「亜樹よ、木枯らしに飛べ」)

1部5景「亜樹よ、木枯らしに飛べ」(作・演出=篠原とおる、出演=平瀬りえ)

※篠原とおるが「リイドコミック」に連載していた「刑事あんこう」の舞台化。日活ロマンポルノ10周年記念の新人コンテストで優勝した平瀬りえが主演。空手二段の腕前を生かしたアクション・センスで起用されたらしい。《受話器を持って一瞬、わが耳を疑った。「刑事あんこう」を舞台にしてはと云う出版社からの電話だ。……刑事という体制内にいながら、むしろ反体制の行動をとり、それを男性側から云わせれば一番やり方のキタナイ女を餌にしての犯人狩りをやってみようという構想から生まれた。……この、あんこう(安藤公介)の疑似餌になる女性が、舞台では主役になる「亜樹」という女になるわけである。》(公演パンフ、篠原とおる「亜樹よ、木枯らしに飛べ」)

◎「マリン・ブルーのときめき」(1982年7・8月公演)

1部7景「風雪無惨」(演出=玉井敬友、出演=丘なおみ)

※伊藤晴雨を材にとったもの。シアター・スキャンダルを主宰し、当時スキャンダラスなSM仕立てのアングラ芝居で話題になっていた玉井敬友(荒戸源次郎に似てるんだなあ、顔もうさんくさいところも)が演出。11PMで抜粋映像を見た記憶があるゾ。

キリがないので、このへんにする。ストリップは未成年のときから見ていたくせに、日劇MHのヌードは上品すぎるとバカにして、全然見ていなかったのが今さらながら悔やまれる。

しかし、レヴューというと、宝塚や劇団四季を除けば、まともに演劇の範疇に入れてもらえないらしく、まとまった資料がほとんどないんですね。同時代の批評もまったくといっていいほどない。ましてやトップレス・レヴューであった日劇MHの文献など皆無に等しく、公演パンフレットを入手するのも一苦労という有様。早稲田の演劇博物館や松竹の大谷図書館にさえあるはずもなく、古本屋でたまに見つければ5000円から1万円はするという代物である。文科省もしょうもない新作映画の製作にムダ金を使って援助するぐらいなら、旧作映画のニュープリント、映画・演劇資料の保存とデータベース化、アーカイヴにもっと力を入れるべきである。この愚か者めが!(丸川珠代かよ!)

■幻のラベンダー・フィルムをめぐって

さて、これだけでは収まらないだろう。なんでもかんでも著名人であるなら、それだけで声をかけて演出なり出演なりさせるなんて、80年代以降の日本映画の堕落ぶりと変わらないじゃないか、ということでしょう。それで日劇MHが盛り上がったことはめでたいことではあるけれども。

そこで、それこそ前回取り上げた《映画と実演》ではないが、日劇でもコンサートと歌謡ショーと映画との組み合わせなんていうプログラムも珍しくなかったはずであるから、もうちょっと調べようと思ったのである。事実、二部構成でコンサートと映画というスタイルはよくあった。ついこの間取り壊しになった新宿コマでもお芝居と歌謡ショーの二部構成って当たり前にあったわけで、なにもピンク映画の実演だけが突出しているわけじゃない。戦後のストリップ黎明期にだって、ストリップとお産映画(教育映画、いわゆるバスコン映画を含む)の二本立て興行なんてやっているのだ。エロはしぶとく、なおかつ貪欲なのである。で、日劇MHでもそういうのってあったんじゃないかなあと考えていたら、興味深い記事を見つけてしまった。

1968年12月末の日劇MHの新春公演「ハプニングTOKYO‘69」(構成演出=岡 聡)で、ショーの合間に「ラベンダー・フィルム」なる映画が上映され、話題になったことがあったというのである。「ラベンダー・フィルム」とは、「ゲイ映画」のことではない。ホンバン行為そのものが映っている非合法な地下フィルムを「ブルー・フィルム」と呼び、独立プロが製作する成人映画を「ピンク映画」と呼ぶのに対して、この芝居の合間に上映されるフィルムは、映倫の審査を受けていないので、「ピンク」よりは「ブルー」に近いから、二つの色を混ぜて「ラベンダー・フィルム」と名づけたのだという。題名を「愛(ラムール)」といって、2部構成で16ミリサイレント(インタータイトル入り)、モノクロで約5分という短さだが、ショーと連動する形で、踊り子である舞悦子と相手役のマロ恵一がそのまま、第1部の「昭和初期の男子高校生と女学生」、第2部の「昭和の男子高校生と女学生」を演じているから、一種の連鎖劇と言っていいだろう。第1部では男子学生は女子学生を強姦するのに、第2部の現代篇では女性の手ごわい抵抗に負けて未遂で終わってしまうところに、女性の力が強くなり、男性が弱くなった女性上位である現代社会への風刺にもなっている。

演出は日劇ミュージックホールの演出部に所属し、このショーの構成全体を担当する岡 聡。驚くのは、この映像作品に協力したメンバーの名前である。監修協力者は大島渚、若松孝二、篠田正浩等、そして脚本と撮影は足立正生が担当した。

以下、関係者の談話(すべて「日刊スポーツ」1968年12月21日付)。

「ブルー・フィルムによって映画批評を批評する姿勢でシナリオを書いた」(足立正生)

「スキャンダラスとナンセンスでショーの効果を上げるつもり。ショーの構成上有効なら今後も作る」(岡 聡)

「映倫は、映画を審査する機関なんですね。映画というのは、映画館という場でトップ・タイトルで始まり、エンド・マークで終わるものだと解釈しているわけです。だから、舞台が中心で、その効果作用としてフィルムを使う場合は映画ではないと割り切っている。したがって、その方の規制なり取り締まりは警視庁で行なうことになるでしょう」(映倫・野末事務局代理)

「芝居であろうとスクリーン・プロセスであろうと、やった結果がワイセツな場合は即座に取り締まる。当然のことです」(警視庁保安風紀係)

疑問があれば、カネはなくともとりあえず見る/調べる/取材すると言うのが基本だろう。文献での調査だけでは机上の空論になってしまう。ということでさっそく足立正生に当時のことを詳しく聞いた(2009年9月29日、筆者による取材)。40年以上前のたった5分の余興映画のことを足立はよく覚えていた。

当時、大島渚と若松孝二等が根城にしていた新宿の飲み屋「カプリコン」は岡 聡も常連客だった。ある日、岡は飲んでいる席で若松孝二に日劇MHの番組で映像を使いたいから、とショーの合間に上映するエロティックな短篇作品の監督を依頼する。しかし若松は、監督は岡がやり、キャメラマンは足立正生がやったらどうかと提案し、その場で一緒に飲んでいた足立を推挙したのだという。足立ならこの店の常連客の中でいちばん若いし、日大新映研で16ミリキャメラを扱ったことがあるから、大丈夫だろうというのが理由だった。

足立の回想によれば、たった完成尺5分間なのに多摩丘陵の雑木林にまでロケした贅沢な撮影で、映倫審査の必要がないから大胆なセックス・シーンを撮ることができたという。当時の映倫の規定では、下着を脱いで男女が重なっている下半身を映すことは禁じられていたが、このフィルムではそのタブーに挑戦し、その姿を撮影したそうだ。ただし真冬の霜が積もる早朝のロケには閉口したという。

足立はセーラー服姿の舞悦子を見て、「豊満すぎるなあ」と思ったと言うが、舞悦子は当時11PMでカバーガールもやっていたし、「ポケットパンチOh!」なんかのグラビアの印象からも、さほどグラマラスとは思えないので、「豊満ということはないと思うんですけどもね」と言うと、「いや、そう見えたんだよ」となおも主張する。そりゃ普段はラメだらけの衣裳をまとった踊り子がセーラー服の女学生を演じるわけだから、ケバいってことなんじゃないかあとも思って、とりあえずは得心した。舞悦子はこの舞台をきっかけにして知名度をあげ、トップスターへの階段をかけあがる。

なお、多摩丘陵で撮影されたのはドラマの第1部にあたるもので、第2部の撮影は、同じ日、ロケから帰って有楽町の東宝旧本社ビル稽古場で行われた。幕間や劇中にたった5分の映画上映されるこの映画が功を奏したかどうかはわからないが、足立によればこの公演は大ヒットしたという。

1部7景「風雪無惨」(演出=玉井敬友、出演=丘なおみ)

※伊藤晴雨を材にとったもの。シアター・スキャンダルを主宰し、当時スキャンダラスなSM仕立てのアングラ芝居で話題になっていた玉井敬友(荒戸源次郎に似てるんだなあ、顔もうさんくさいところも)が演出。11PMで抜粋映像を見た記憶があるゾ。

キリがないので、このへんにする。ストリップは未成年のときから見ていたくせに、日劇MHのヌードは上品すぎるとバカにして、全然見ていなかったのが今さらながら悔やまれる。

しかし、レヴューというと、宝塚や劇団四季を除けば、まともに演劇の範疇に入れてもらえないらしく、まとまった資料がほとんどないんですね。同時代の批評もまったくといっていいほどない。ましてやトップレス・レヴューであった日劇MHの文献など皆無に等しく、公演パンフレットを入手するのも一苦労という有様。早稲田の演劇博物館や松竹の大谷図書館にさえあるはずもなく、古本屋でたまに見つければ5000円から1万円はするという代物である。文科省もしょうもない新作映画の製作にムダ金を使って援助するぐらいなら、旧作映画のニュープリント、映画・演劇資料の保存とデータベース化、アーカイヴにもっと力を入れるべきである。この愚か者めが!(丸川珠代かよ!)

■幻のラベンダー・フィルムをめぐって

さて、これだけでは収まらないだろう。なんでもかんでも著名人であるなら、それだけで声をかけて演出なり出演なりさせるなんて、80年代以降の日本映画の堕落ぶりと変わらないじゃないか、ということでしょう。それで日劇MHが盛り上がったことはめでたいことではあるけれども。

そこで、それこそ前回取り上げた《映画と実演》ではないが、日劇でもコンサートと歌謡ショーと映画との組み合わせなんていうプログラムも珍しくなかったはずであるから、もうちょっと調べようと思ったのである。事実、二部構成でコンサートと映画というスタイルはよくあった。ついこの間取り壊しになった新宿コマでもお芝居と歌謡ショーの二部構成って当たり前にあったわけで、なにもピンク映画の実演だけが突出しているわけじゃない。戦後のストリップ黎明期にだって、ストリップとお産映画(教育映画、いわゆるバスコン映画を含む)の二本立て興行なんてやっているのだ。エロはしぶとく、なおかつ貪欲なのである。で、日劇MHでもそういうのってあったんじゃないかなあと考えていたら、興味深い記事を見つけてしまった。

1968年12月末の日劇MHの新春公演「ハプニングTOKYO‘69」(構成演出=岡 聡)で、ショーの合間に「ラベンダー・フィルム」なる映画が上映され、話題になったことがあったというのである。「ラベンダー・フィルム」とは、「ゲイ映画」のことではない。ホンバン行為そのものが映っている非合法な地下フィルムを「ブルー・フィルム」と呼び、独立プロが製作する成人映画を「ピンク映画」と呼ぶのに対して、この芝居の合間に上映されるフィルムは、映倫の審査を受けていないので、「ピンク」よりは「ブルー」に近いから、二つの色を混ぜて「ラベンダー・フィルム」と名づけたのだという。題名を「愛(ラムール)」といって、2部構成で16ミリサイレント(インタータイトル入り)、モノクロで約5分という短さだが、ショーと連動する形で、踊り子である舞悦子と相手役のマロ恵一がそのまま、第1部の「昭和初期の男子高校生と女学生」、第2部の「昭和の男子高校生と女学生」を演じているから、一種の連鎖劇と言っていいだろう。第1部では男子学生は女子学生を強姦するのに、第2部の現代篇では女性の手ごわい抵抗に負けて未遂で終わってしまうところに、女性の力が強くなり、男性が弱くなった女性上位である現代社会への風刺にもなっている。

演出は日劇ミュージックホールの演出部に所属し、このショーの構成全体を担当する岡 聡。驚くのは、この映像作品に協力したメンバーの名前である。監修協力者は大島渚、若松孝二、篠田正浩等、そして脚本と撮影は足立正生が担当した。

以下、関係者の談話(すべて「日刊スポーツ」1968年12月21日付)。

「ブルー・フィルムによって映画批評を批評する姿勢でシナリオを書いた」(足立正生)

「スキャンダラスとナンセンスでショーの効果を上げるつもり。ショーの構成上有効なら今後も作る」(岡 聡)

「映倫は、映画を審査する機関なんですね。映画というのは、映画館という場でトップ・タイトルで始まり、エンド・マークで終わるものだと解釈しているわけです。だから、舞台が中心で、その効果作用としてフィルムを使う場合は映画ではないと割り切っている。したがって、その方の規制なり取り締まりは警視庁で行なうことになるでしょう」(映倫・野末事務局代理)

「芝居であろうとスクリーン・プロセスであろうと、やった結果がワイセツな場合は即座に取り締まる。当然のことです」(警視庁保安風紀係)

疑問があれば、カネはなくともとりあえず見る/調べる/取材すると言うのが基本だろう。文献での調査だけでは机上の空論になってしまう。ということでさっそく足立正生に当時のことを詳しく聞いた(2009年9月29日、筆者による取材)。40年以上前のたった5分の余興映画のことを足立はよく覚えていた。

当時、大島渚と若松孝二等が根城にしていた新宿の飲み屋「カプリコン」は岡 聡も常連客だった。ある日、岡は飲んでいる席で若松孝二に日劇MHの番組で映像を使いたいから、とショーの合間に上映するエロティックな短篇作品の監督を依頼する。しかし若松は、監督は岡がやり、キャメラマンは足立正生がやったらどうかと提案し、その場で一緒に飲んでいた足立を推挙したのだという。足立ならこの店の常連客の中でいちばん若いし、日大新映研で16ミリキャメラを扱ったことがあるから、大丈夫だろうというのが理由だった。

足立の回想によれば、たった完成尺5分間なのに多摩丘陵の雑木林にまでロケした贅沢な撮影で、映倫審査の必要がないから大胆なセックス・シーンを撮ることができたという。当時の映倫の規定では、下着を脱いで男女が重なっている下半身を映すことは禁じられていたが、このフィルムではそのタブーに挑戦し、その姿を撮影したそうだ。ただし真冬の霜が積もる早朝のロケには閉口したという。

足立はセーラー服姿の舞悦子を見て、「豊満すぎるなあ」と思ったと言うが、舞悦子は当時11PMでカバーガールもやっていたし、「ポケットパンチOh!」なんかのグラビアの印象からも、さほどグラマラスとは思えないので、「豊満ということはないと思うんですけどもね」と言うと、「いや、そう見えたんだよ」となおも主張する。そりゃ普段はラメだらけの衣裳をまとった踊り子がセーラー服の女学生を演じるわけだから、ケバいってことなんじゃないかあとも思って、とりあえずは得心した。舞悦子はこの舞台をきっかけにして知名度をあげ、トップスターへの階段をかけあがる。

なお、多摩丘陵で撮影されたのはドラマの第1部にあたるもので、第2部の撮影は、同じ日、ロケから帰って有楽町の東宝旧本社ビル稽古場で行われた。幕間や劇中にたった5分の映画上映されるこの映画が功を奏したかどうかはわからないが、足立によればこの公演は大ヒットしたという。

実はこのほかに、前出の1973年11・12月公演「白い肌に赤い花が散った」(作・演出=武智鉄二)のバックでもポルノまがいの映像を流したと書いた雑誌があったが、現時点で詳細はわからなかった。残念。

1981年3月、老朽化した日劇ビルの取り壊しのために、日劇MHは東京宝塚劇場の4階に移転。ときすでにAVの時代が到来していた。1984年3月24日、営業不振で日劇MHは閉場。32年の幕を閉じる。

最初に掲げた1982年頃のリーフレットには、こうある。

「洗練されたエロチズムと洒落たボードビルに、それに従来に増して鮮やかな光と男の芸術を加えてましての豪華絢爛な舞台を繰り広げパリーのクレイジーホースと共に今や世界の名所となっております。どうかお気軽に、是非ともご来場下さいますよう、お待ち申し上げています。」

ところで、いっとき《クチャーズ》というパロディというか、妙なコラージュ遊びがネット上で流行したことがあるのだが、あれは何だったんだろう?

以下、続く。

Text by 木全公彦

1981年3月、老朽化した日劇ビルの取り壊しのために、日劇MHは東京宝塚劇場の4階に移転。ときすでにAVの時代が到来していた。1984年3月24日、営業不振で日劇MHは閉場。32年の幕を閉じる。

最初に掲げた1982年頃のリーフレットには、こうある。

「洗練されたエロチズムと洒落たボードビルに、それに従来に増して鮮やかな光と男の芸術を加えてましての豪華絢爛な舞台を繰り広げパリーのクレイジーホースと共に今や世界の名所となっております。どうかお気軽に、是非ともご来場下さいますよう、お待ち申し上げています。」

ところで、いっとき《クチャーズ》というパロディというか、妙なコラージュ遊びがネット上で流行したことがあるのだが、あれは何だったんだろう?

以下、続く。

Text by 木全公彦