映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦

第28回 アンドレ・プレヴィンのジャズ体験 その3「しろうとジャズひき」の悔いなき人生

第28回 アンドレ・プレヴィンのジャズ体験 その3「しろうとジャズひき」の悔いなき人生

アンドレ・プレヴィン

この「素顔のオーケストラ」という書物はプロのオーケストラ・プレーヤーへのインタビューで構成されたもので、「紛れもなくオーケストラという組織の主役」のはずなのに日頃ほとんど耳にすることのない(その必要があると考えられていない)彼ら個々の発言を引き出すことで、その音楽生活と音楽的な日常生活をかいま見ることが出来る好著である。ではあるが、今回引用するのはメイン・パートでなく、そのイントロ。プレヴィンが「指揮者から見て」というタイトルで、オーケストラという機構とそこで働く音楽家たちをどう感じているかを記した部分となる。メイン部分(インタビュー)に関しては一切触れないので、そちらに興味のある方は各自で探していただきたい。それで、何ゆえこのイントロに着目するかというと、プレヴィンは自身の音楽的キャリアを述べる過程で、オーケストラ指揮者となる以前のことをかなりたっぷり語っているからだ。

そちらに移る前に一応公式的にアンドレ・ジョージ・プレヴィン(アンドレは正式にはフランス語風に表記)のことを紹介しておく。1929年(出生証明書が失われており、30年の可能性もあるらしい、というか本人は30年説だとか)4月6日ドイツ、ベルリンに本名アンドリアス・ルトヴィヒ・プリヴィンとして生まれる。ユダヤ=ロシア系の一家は38年、ナチスの迫害を逃れてパリへ、そこで一年(ここではパリ音楽院に通う)過ごした後アメリカに渡る。39年のことだった。戦時中の43年にアメリカの市民権を得ている。長兄は監督スティーヴ・プレヴィン(どういう人物か私は知らない。映画監督ではないのかも)。46年、ビヴァリーヒルズ高校を卒業する際に、同級生リチャード・M・シャーマンと記念のデュエット(プレヴィンがピアノでシャーマンはフルート)を披露演奏したが、奇しくもその二十一年後(とあるが多分19年後の間違い)、両者は共に別カテゴリー作品でアカデミー賞を獲得している。プレヴィンは『マイ・フェア・レディ』“My Fair Lady”(ジョージ・キューカー監督、64)で「最優秀編曲賞」、シャーマンは兄弟のロバートと共に『メリー・ポピンズ』“Mary Poppins”(ロバート・スティーヴンソン監督、65)で「最優秀オリジナル作曲賞」である。ロサンゼルスでマリオ・カステルヌオーヴォ・テデスコとトッホに作曲を師事、また高校在学中からジャズ・ピアニストとして活動開始し、やがてハリウッドの映画産業に職を得る。とりわけMGM映画に重用され、後年、数々のアカデミー賞を獲得するのも主としてMGMのミュージカル作品である。軍務についていた51年、サンフランシスコでピエール・モントゥに指揮を学び、同時にクラシックのピアニストとしても師トッホの作品を録音するなどの活動を行っている。63年セントルイス交響楽団を指揮して本格的な指揮者デビューを飾ると、67年ヒューストン交響楽団音楽監督、さらに69年ロンドン交響楽団首席指揮者に招かれて、アメリカ及びヨーロッパでの評価を確立。以後のことはとりあえず省略してもいいだろう。

自身の音楽的な背景について彼は語る。「父はドイツで弁護士として名をなしていたが、同時にすばらしいアマチュア・ピアニストでもあった。“amateur”というフランス語本来の意味でのアマチュア、つまり音楽を心から愛する者で、年がら年中、夢中になってピアノをひき、少々音をはずしても頓着などするものではなかった」。 この父親の下で、五歳のアンドリアス少年はピアノの練習を始め、やがて父と二人で「ピアノ連弾に編曲した有名なシンフォニーを片っぱしからひいた。(略)『田園』の第二楽章の第一ピアノが四小節ちぎれていて、そこは自分で適当につけなければならなかったことなどよく覚えている」。「十三になると、レコードを買う資金かせぎに、放課後音楽のアルバイトをした。デパートで電気オルガンの宣伝演奏をしたり、ダンス学校でピアノをひいたり、昔のサイレント映画専門の映画館で、即興で映画の伴奏をつけたり」。ここまで来るとプレヴィンがジャズ演奏に手を染めることになるのはもうすぐだとわかるだろう。「ときどきわが身を振り返ってみて。少なくとも音楽的には何人分もの人生を堪能したような感じがする。ここ二十年でようやく指揮者として腰を落ち着けたが、それまでには音楽と名のつくものならありとあらゆる仕事を追いかけて暮してきた。下稽古のピアノひき、映画の作曲、しろうとジャズひき、編曲者、オーケストラのピアニスト、劇場指揮者。もっと若いうちにれっきとした指揮者になれるように力を傾注できるだけの性格の強さがなかったことを、ときにくやみはするが、わがカメレオン的人生のどの部分も時間の浪費だったとは、本心思えない」。今、さらっと通り抜けてしまったが、このエッセイで彼がジャズについて触れるのはこの「しろうとジャズひき」という一言が最初で最後である。であるから、この件に関しては彼の言葉に頼ることなく後ほど私なりに記述することにする。

「いちばん長くつづけた仕事は、映画の十年で、それを始めたのには妙ないきさつがあった。1948年に、私はカリフォルニアで勉強していて、地元のラジオ・ショーのための編曲でなんとか余分の金をかせいでいた。MGMが当時フィルム会社の文句なしの最大手で、毎年つくる何本かのミュージカル映画は、エスター・ウィリアムズが泳ぐプールサイドでホセ・イトゥルビが白いピアノをひくというような趣向だった。あるときイトゥルビが何かジャズ風の即興をやらされることになった。ところがイトゥルビはピアニストとしてはすぐれていても、こういう分野にはご縁がない。スタジオの誰かが私のことを伝え聞き、あの男なら必要なことを安く早くあげてくれるだろうと、みごとな勘を働かせたらしい。早速私と連絡をとって契約した。私は必要なピアノ・パートを書いてから、おずおずと、オーケストラの伴奏も必要なら書いてみたいのですがといってみた。向こうが切りだした作曲料は、売店で昼飯が買えるくらいのものでしかなかったが、私は喜んで引き受けた」。「ホセ・イトゥルビ」というピアニストの名前に聞き覚えのある方は多分『錨を上げて』“Anchors Aweigh”(ジョージ・シドニー監督、45)で見知ったのではないだろうか。スペイン出身のクラシック音楽家(指揮、ピアノ)で戦時中から戦後初期ハリウッド映画に出演していたが、その最も有名な作品がこの戦時体制下(銃後)ミュージカルである。

ここから始まる映画界での経験について、この後で「われわれの仕事にまつわる逸話の数々は、それだけで一冊の本をみたすに足りる」と記しているプレヴィンであり、現にその一端はこのエッセイでもうかがえるのだが、それは本連載と直接の関連はないのでここでは引用しない。次回以降、必要に応じてまた戻ってきたい。さて、プレヴィンのキャリアをアルバムのライナーノートを読んだり、或いはインターネットの公式ブログで検索しても、こういう話は全く掲載されていない。特に意図的に隠されているわけではないと思うが現在のクラシック・オーケストラ指揮者としてのキャリアに直接関連がないために、いつの間にか割愛されていき、忘れられたものだろう。本連載ではむしろこちらの方が重要な情報だから改めてもう少し粘ってみよう。彼がハリウッドに迎えられた、というよりむしろ「潜入した」感じの最初の作品をタイトルで特定しておきたいのだ。

これだけ本人が覚えていてくれれば作品特定も楽である(はず)。一応、よく知られている初期作品は『山荘物語』“The Sun Comes Up”(49)でリチャード・ソープ監督、いわゆる「名犬ラッシー」映画である。初めてプレヴィンが音楽担当者としてクレジットされている。従来はこの映画がフィルモグラフィーのトップに来たわけだが、時期的には当然それ以前に上記の映画があるはずだ。こういう場合にはインターネット・ムーヴィー・データベース(IMDb)が大変役に立つ。するとエッセイでプレヴィン自身が語るよりもフィルモグラフィーはずっと複雑であることが分かった。上の記述には要するに勘違いや記憶の簡略化が施されている。そこで、とりあえず彼の言葉とIMDbを突き合せながらプレヴィンの初期キャリアをたどっておく。

すると最も古い作品として記載されているのは『底流』“Undercurrent”(ヴィンセント・ミネリ監督)で46年作品だ。音楽担当者としてクレジットされたのはハーバート・ストザード一人だが、ノークレジットでプレヴィンの師マリオ・カステルヌオーヴォ・テデスコが協力しており、それを手伝う形でプレヴィンも参加している模様。続いて『下町天国』“It Happened in Brooklyn”(リチャード・ウォーフ監督)で47年。音楽はジョニー・グリーンのクレジットだが、ピアノソロイストとして参加。同じく47年『闘牛の女王』“Fiesta”(リチャード・ソープ監督)、これも音楽ジョニー・グリーン。主演がエスター・ウィリアムズで楽曲「ファンタジア・メキシカーナ」を作曲して提供している。ただし、この映画にはホセ・イトゥルビは出演しておらず、すると彼が即興風に(実はそれっぽくちゃんと記譜された)ピアノを弾くという映画はこの時期エスター・ウィリアムズ映画と別にあることになる。調べてみるとどうやら48年『三人の大胆な娘たち』“Three Daring Daughters”(フレッド・M・ウィルコックス監督)での「ハンガリー幻想曲」等のアドリブ演奏がそれに該当するものの、IMDbでもこれにプレヴィンが関与したとは記載されていない。音楽担当でクレジットされたのはジョージ・ストールであった。同じく48年、エスター・ウィリアムズの『闘牛の女王』に続く主演作『島で貴方と』“On an Island with You”(リチャード・ソープ監督)がやはりジョージ・ストールの音楽。ここにプレヴィンは「異教徒の仮面」“The Pagan Mask”と「全員乗船」“All Aboard”の二曲を楽曲提供しているので、このへんで記憶がごっちゃになったに違いない。48年にはこれら以外にも四本の映画(ここでは省略)にノークレジットで協力しており、それらはやはり音楽がジョージ・ストールの場合が多い。またルドルフ・G・コップが音楽担当のものも二本ある。

概算すると『山荘物語』で音楽の初クレジットを得るまでに九本の映画を様々な形(タイトル音楽、付加音楽、編曲指揮など原則ノークレジット)で担当していることになる。『三人の大胆な娘たち』の場合のように現在でも公式的には彼の関与を認められていない作品もあるわけだから、これ以外にそういう映画がある可能性も否定できないとはいえ、とりあえずまとめておくと、どうやらプレヴィンは46年からアシスタント的にハリウッドに関わり始め、遅くとも48年までにMGMと契約を交わしたと考えられる。本人は「映画の十年」と記しているが、客観的には六十年代半ばまでの二十年間くらいを映画音楽家として過ごした勘定になるようだ。それにしても46年と言うのはプレヴィン17歳(ひょっとしたら16歳)である。MGMと契約したのも、その時点では未成年だったわけで、記録としては名犬ラッシーの次くらいに若かったのではないか。

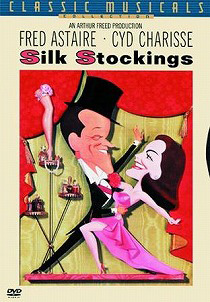

フィルモグラフィーをほんの一部だけ紹介すると。『土曜は貴方と』“Three Little Words”(リチャード・ソープ監督、50)『キス・ミー・ケイト』“Kiss Me Kate”(ジョージ・シドニー監督、53)『いつも上天気』“It’s Always Fair Weather”(スタンリー・ドーネン監督、55)『絹の靴下』“Silk Stocking”(ルーベン・マムーリアン監督、57)『恋の手ほどき』“Gigi”(ヴィンセント・ミネリ監督、58)『ポギーとベス』“Porgy & Bess”(オットー・プレミンジャー監督、59)『ベルズ・アー・リンギング』“Bells Are Ringing”(ヴィンセント・ミネリ監督、60)『マイ・フェア・レディ』、『モダン・ミリー』“Thoroughly Modern Millie”(ジョージ・ロイ・ヒル監督、67)等のMGMミュージカル映画がやはり有名ではあるが、そのエキスパートというわけではなく、現代西部劇『日本人の勲章』“Bad Day at Black Rock”(ジョン・スタージェス監督、54)、西部劇『大西部への道』“The Way West”(アンドリュー・V・マクラグレン監督、67)、戯曲の映画化『夜への長い旅路』“Long Day’s Journey into Night”(シドニー・ルメット監督、62)、モダンホラー『誰が私を殺したのか』“Dead Ringer”(ポール・ヘンリード監督、64)、文芸映画『エルマー・ガントリー 魅せられた男』“Elmer Gantry”(リチャード・ブルックス監督、60)といった、一見畑違いとも思えるジャンルにもかなり起用されている。ロンドン交響楽団の首席指揮者となり、68年、英国に拠点を移して後も、大作に参加する機会はあり『恋人たちの曲 悲愴』“The Music Lovers”(ケン・ラッセル監督、70)、『ジーザス・クライスト・スーパースター』“Jesus Christ Superstar”(72)、『ローラーボール』“Rollerball”(前記作品共ノーマン・ジュイソン監督、75)を手がけた。

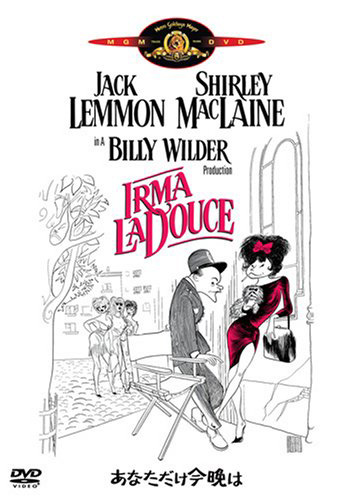

関わった作品タイトルは約50本。その職種も多岐にわたり、必ず「音楽(責任担当者)」としてクレジットされたわけではない。例えば舞台ミュージカルを映画化する場合ならば、一番大きくクレジットされるのはオリジナル楽曲の作詞・作曲者であることが多く、プレヴィンは音楽監督(ミュージカル・ディレクター)や監修者(スーパーヴァイザー)或いは編曲者(アレンジャー、オーケストレーター)というカテゴリーでのクレジットになるし、既述のように楽曲(これはIMDbでは「サウンドトラック」という分類である)のみの提供ということも起きる。プレヴィンの「カメレオン的人生」は、狭く彼の映画音楽人生だけに限っても当てはまるものだ。ところで『マイ・フェア・レディ』のオスカーは四つ目のもので、それ以前に『恋の手ほどき』と『ポギーとベス』で「最優秀ミュージカル音楽賞」、そして『あなただけ今晩は』“Ilma la Douce”(ビリー・ワイルダー監督、63)で「最優秀編曲賞」を獲得している。

わざわざ言及するまでもなく華々しいキャリアであり、50年代晩期から60年代初期が彼の映画音楽家としての質量共にピークであったのは疑いを容れないが、その一方で『地下街の住人』“The Subterraneans”(ラナルド・マクドゥーガル監督、60)という映画史上に名高い(悪名高い)ドラマの音楽も担当している。悪名と言っても要するに大失敗作という程度のことだが、MGMがどれほどこの映画を忘れたがっているかと言えば、未だに正規のビデオ、DVDがリリースされないことで察しがつくだろう。ただし大変ゴージャスなサントラ盤CDは出ており、このギャップが作品の存在理由ともなっている。このCDに関しては後述したい。

「全国の何百人の人々は1953年のアカデミー賞のMGMのテレビ放送を見たときに、そのショーの中で、白いネクタイに燕尾服のアンドレ・プレヴィンという若い指揮者を目にしたことでしょう(訳、大西正則)」。これはプレヴィンのジャズ・ピアニストとしての最初期の一枚「ヴァーモントの月」“Let’s Get Away From It All”(DECCA原盤、ユニバーサルミュージック発売)のライナーノートにジャズ評論家でこのアルバムの製作者でもあるラルフ・J・グリーソンがまず記した一言である。注目の新人ジャズマンを紹介するにあたって彼がどのように筆を進めたものか、続けて引用していこう。「でも、その放送の終わった直後に、ハリウッドのジャズ・クラブでトップ・ジャズメンと一緒になってジャズを演奏する姿までは見ていないでしょう。普通では考えられないこのような変わり身の速さは、ベルリン生まれの26歳のプレヴィンにとってはごく当たり前のことなのです」。 アルバムのレコーディングは55年4月。上記のとおり「デッカ」への吹込みで、ジャズ通ならば何となく違和感が残るはずである。アンドレ・プレヴィンといえば「コンテンポラリー」レーベルのピアニストというイメージが強い。何故「デッカ」から? しかし思えば音楽録音の名門と言えばデッカ、一方、コンテンポラリーは50年代の初頭に元映画プロデューサーで、赤狩りにより業界を追われたレスター・コーニッグ(独語読みだとケーニッヒ)が作った個人レーベルに過ぎないとも言える。そのあたりの音楽的パースペクティヴはジャズ通とクラシック通では異なるだろう。ここからは映画音楽家としてのプレヴィンをしばし離れて、ジャズマンとしてのプレヴィンを見ていくことにしたい。

このジャズ・アルバムはそういう次第で正統的な(ハードな)ジャズファンに向けたものというより、より一般的な(スウィートな)ムードミュージックファンにも対応したコンセプトになった。続けて引用。「彼は、なんと21歳にしてハリウッドで一番若い音楽監督になると同時に、彼のポピュラーな曲のレコードも、既にベストセラーになっていて全国に名が知れ渡っていました。ボストン・シンフォニー・オーケストラのゲスト・ソリストに招かれたと思ったらすぐに、ハリウッドボウルでジャズのコンサートをやる、などということも平気でこなしているのです。最近の音楽業界では最も優秀で多才なピアニストとしての称号をもらい、彼の録音したジャズのレコードの売上も急増しています。デッカのLP盤“Jazz Studio Three”でとかMGM映画のサウンドトラックでの成功がそれで、今では映画音楽の作曲家の第一人者ともなっています。(略)このアルバムでは、ジャズを難しく解釈してみせるつもりなどはなく、ただ、上品で楽しく、快く聴いていただけるような制作意図に固執しましたが、その成果はでているとおもいます」。

これを読むと、既にこの55年の時点でアンドレ・プレヴィンがクラシックとジャズに共に対応できるピアニストとして一定の評価を得ていたことがわかる。それ故、名門デッカへの録音が叶ったのだろう。また、MGMのサントラというのは時期から推測するとミュージカル『キス・ミー・ケイト』とか『いつも上天気』に違いない。収録曲には「フライング・ダウン・トゥ・リオ」“Flying down to Rio”(『空中レビュー時代』から。映画原題は曲名に同じ)「ホノルル」“Honolulu”(同名MGM映画から)「ハウ・アー・シングス・イン・グロッカ・モラ」“How Are Things in Glocca Morra”(舞台「フィニアンの虹」“Finian’s Rainbow”、68年にフランシス・フォード・コッポラ監督で映画化された作品から)等ミュージカルからの楽曲や映画主題歌もちりばめられている。「イット・ハプンド・イン・サン・ヴァレー」“It Happened in Sun Valley”という曲も映画『銀嶺セレナーデ』“Sun Valley Serenade”(ブルース・ハンバーストーン監督、41)からのような気がするが発表年にズレがあるので映画以前からの既製曲だったかも知れない。グリーソンのプロデューサーとしての商業的な配慮が本アルバムのコンセプトをよりポピュラー音楽ファン向けにしたのは確かだとしても、そこはさすがにプレヴィンに目をつけただけのことはあって、決してスウィートなだけのムード音楽に終わってはいない。グリーソンはこう語る。「『さあ、ずらかろうぜ』という奇抜なタイトルでバラード曲を並べました。そして、それぞれの曲のテーマを観光地とか避暑地に関連した場所から選び、その中でジャズのソロ演奏のスリリングな良さと、旅の開放感と、リラックスさを感じさせる美しく楽しいメロディを巧みにミックスさせた演奏に仕上がっています」。

とりわけ秀逸なのは今や、すっかりジャズのための楽曲になった観のある「スロー・ボート・トゥ・チャイナ」“On a Slow Boat to China”で、ナット・キング・コールを思わせる洒脱なスタイルのピアノが楽しめる。有名なジャズ・バージョンの一つは、ソニー・ロリンズがアルバム「ウィズ・ザ・モダン・ジャズ・カルテット」“Sonny Rollins with the Modern Jazz Quartet”(Prestige)に吹き込んだもので51年録音。オリジナル楽曲の発表は48年だからロリンズはもちろんプレヴィン盤もまだ十年と経っていなかった。ピアノ、ベース、ドラムスという編成にギターを入れたところもキング・コールの影響を残していると言えそうだ。また日本盤のタイトルになっている「ヴァーモントの月」“Moonlight in Vermont”も聴きもの。白人ギタリスト、ジョニー・スミスによる同名アルバム“Moonlight in Vermont”(Roost)が有名である。プレヴィンの演奏は「クラシックとジャズのお互いの良さを、微妙なピアノ・タッチで融合させながら私達を旅先へと案内してくれます」というグリーソンの締め(というか導入)の言葉は全くその通りだろう。

とはいえ、やはりアンドレ・プレヴィンのジャズを語るためにはこの後に始まるコンテンポラリー時代を重点的に聴く必要がある。それも、西海岸を代表するドラマーでこの時期コンテンポラリー・レーベルのハウス・ミュージシャン(録音セッションの要として起用され続けるジャズマンのこと)的な存在でもあったシェリー・マンとの関わりを軸にして捉えねばならない。マンのことは既に『乱暴者(あばれもの)』“The Wild One”(ラズロ・ベネデック監督、53)『黄金の腕』“The Man with the Golden Arm”(オットー・プレミンジャー監督、55)『私は死にたくない』“I Want to Live”(ロバート・ワイズ監督、58)の各サントラでドラムを叩いていたことを、これまでの連載で記述してある。

コンテンポラリーのことは次回に述べるとして、まずはシェリー・マンのアルバム「シェリー・マン&ヒズ・フレンズ」を聴いていこう。読んでわかるようにアルバム・タイトルがそのメンバーも兼ねる形式だが、そうであればちゃんと原題を記すべきだろう。“Shelly Manne & His Friends, Vol. 1 with Andre Previn, Leroy Vinnegar”(Contemporary)、つまり、これが第一集で共演者がプレヴィンとリロイ・ヴィネガーとなっている。録音は56年2月11日で、ロサンゼルスのコンテンポラリー・スタジオ、録音エンジニアはロイ・デュナン。ヴィネガーとはベーシストの名前である。

前記アルバムから十カ月の時を経て吹きこまれたこのトリオ・ジャズで、プレヴィンは全く別な表情を示しているのだから面白い。原盤ライナーノートを執筆したバリー・ウラノフの言葉を引用するなら、それは「アンドレ・プレヴィンのプレイが、耳で聴き、足を踏みならすあらゆる人に、ピアノが打楽器であることを再認識させてくれるということである」と言うに尽きる。このライナーノートも熟読する価値ある読み物なので次回に紹介したいが、ここでその触りだけでも。「アンドレのプレイは進化を遂げている。ビート感を出すのがうまくなったというより、彼が受け継いだクラシックからジャズに至る幅広い伝統を駆使して、ピアノの叩き方に長けてきたと言うべきであろう。その多彩なサウンドは、音符やコードの選び方によるものではなく、それらの音の叩き方によって表出される」。

こうしたプレヴィンの奏法の変化というか習熟は、別に十カ月という歳月の成せる業ではなく吹込みレーベルがコンテンポラリーになったこと、そしてドラマーがマンに替わったことによるのである。というところで紙数が尽きかけてきた。本作を含むアルバム分析は次回に回すことにしてマンの当時の音楽的スタンスを、今回の最後に記述して終えることにする。久保田高司のライナーノートからの引用である。

「シェリー・マンはウェスト・コースト・ジャズそのものと言えよう。1950年代前半、ウディ・ハーマンやスタン・ケントン・ビッグ・バンドの優秀なサイドメンは、楽旅の最終地ロサンゼルスでバンドが解散すると、朝鮮戦争勃発で軍需景気に沸いていた同地に居を構えた。そして彼らはハリウッドで映画音楽のスタジオ・ワークに就く傍ら、ジャズ・クラブに出演してスマートな編曲と流麗なアドリブを配合した、いかにも白人らしいモダンなジャズを創り出し、それがウェスト・コースト・ジャズと呼ばれるようになった。ケントン楽団のドラマーだったシェリー・マンも、(略)ショーティ・ロジャース等と共にキー・パーソンになった。(略)53年4月6日(コンテンポラリーへの)の初録音以来、リーダー作を続々と吹き込むようになり(略)リーダー作に限定すると、レギュラー・グループによる“&ヒズメン”のシリーズ、プレイ仲間たちとの“&ヒズ・フレンズ”ものの二つに分かれる他、イレギュラーなリーダー作もかなり吹きこんでいる」。(続く)