映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦

第27回 アンドレ・プレヴィンのジャズ体験 その2 「ラプソディ・イン・ブルー」はジャズか?(続き)

第27回 アンドレ・プレヴィンのジャズ体験 その2 「ラプソディ・イン・ブルー」はジャズか?(続き)

ジョージ・ガーシュイン

「ガーシュインまたは街路の詩法」(「オペラの世紀 山口昌男音楽対談集」第三文明社刊・所収)の中で対談者ウィリアム・O・ビーマンは以上のように述べている。さらに彼は続ける。「ところで後世の人は、つまり今日、二十世紀におけるジャズの発展を論ずる際に、ホワイトマンについて『これは本当のジャズではない、それは半ジャズだ、ちょっぴりジャズの香りがあるが本当のジャズってこんなものではない』と言う。そういう人の言い分は記譜された瞬間にジャズは死ぬと言うのですがね……。」まさに前回の連載の論旨を三十年前に予め批判されてしまった。

と言ってももちろん私が前言撤回をする理由はない。「ラプソディ・イン・ブルー」がジャズでは「ない」、と述べたのはそれを批判する目的故のことではなく、現在、我々が考えているジャズという音楽から見れば、この曲は「ジャズの手法を用いたクラシック」と定義づけるのが正解だという単純な事実を述べているにすぎないからだ。ポール・ホワイトマンという指揮者の意義は現在のジャズ愛好家からはほとんど忘れられてしまっているが、こうしてジョージ・ガーシュインの名前が語られる際には当然のように言及されるわけだからそれでいいのだろう(注1)。さて、前回からの続きだが「ガーシュインまたは街路の詩法」を久しぶりに本棚から引っ張り出してきたことであるから、これに即してコンサートの意義も語っていくようにしよう。

「(ビーマン)ジャズのリズムと不協和音を都市のクラシック音楽の聴衆の耳に入りやすいものにするというのは本当の問題だった。1924年のホワイトマンのエオリアン・ホールのコンサートのプログラムを見ればわかるのだけど、ここには色々な音楽がとりまぜられてある。マクダウェルの曲がある。オペレッタの作曲家ヴィクター・ハーバートの『セレナーデ』組曲も。『ラプソディ』はこのプログラムの終わりから二番目だったのです。」「(山口)ブラームスもあればエルガーもある。」「(ビーマン)しかしながらこのコンサートに本当に決定的な違いを持ちこんだのは『ラプソディ』だった。誰もがこの曲はホワイトマンにとって躓きの石になると言っていた。しかし蓋を開けてみると途方もない成功に終わり、この曲はホワイトマン及びガーシュインの名声を不動のものにした。」「(山口)いずれにせよガーシュインは深刻な顔をしないで、極めて重大な要素を音楽の伝統の中に持ち込んだ。一方では正規の訓練にあこがれて、他方では街路の音楽コミュニケーションの方を本気で受け止めているこの両義的な感受性。前者が『密室の感受性』だとすると、後者は『街路の感受性』とも言うべきものだ。今日ガーシュインがとても魅力的なのは、その『街路の感受性』の故だろうね。」今回は前回に引き続き「ラプソディ・イン・ブルー」をテーマに、その成立史と今日的な展開について述べることにする。

1924年「ラプソディ・イン・ブルー」初演の際に取られた楽器編成は、今日一般的な演奏会で聴かれるものとはだいぶ違う。アレンジはガーシュイン自身によるものではなく組曲「大渓谷(グランド・キャニオン)」で知られるファーディー・グローフェによる。彼はポール・ホワイトマン楽団の当時専属アレンジャーだった。この時期ガーシュインにオーケストラ編曲をする能力がなかったとする説もあるが、実際のところ何より時間が足りなかっただろうし、そもそも演奏するのがホワイトマン楽団なのは最初から決まっていたわけだから、特にそれ以上ガーシュインの無能を強調しなければならない「いわれ」はない。自宅でガーシュインの書くピアノ譜(二台のピアノ用であった)を、グローフェがつきっきりでオーケストラ譜に書き替えていったと言われているが、彼はガーシュインの父親とも相性が良く、和気あいあいとした作業だったと伝えられている。

エオリアン・ホールの二月初演以前にガーシュインにはもう一つミュージカル「優しい悪魔」を開幕させるという仕事も残されており、新曲に専念できる状態ではなかったのだがグローフェがずっとそばにいてくれたおかげであっという間に作曲は進行し、大枠は一月の間にほぼ完成していた。

問題の編成は、まず木管奏者三人(音程の異なるサキソフォン数種類、クラリネット、バス・クラリネット、オーボエ等を適宜担当)、トランペット二本、ホルン二本、トロンボーン二本、チューバ、それに打楽器各種、バンジョー、チェレスタ(鍵盤楽器の一種)、ピアノ(ソロイストとは別)、さらにヴァイオリン八本、と極めて少人数なのがわかる。これが標準的なホワイトマン楽団の楽器編成なのである。木管が多種採用されているから吹き分けるのは大変だっただろうが。

現在、多くの演奏会で聴かれるバージョンは1938年、即ちガーシュインの死後、改めて同じくグローフェにより、より一般的なシンフォニー・オーケストラのサイズに合わせて大型化されたものだ。ついでにそちらも記しておく。フルート二本、オーボエ二本、クラリネット二本、バス・クラリネット、ファゴット二本、ホルン三本、サックス三本、トランペット三本、チューバ、ティンパニ、バンジョー、シンバル、大太鼓、小太鼓、トライアングル、ゴング、ベル、弦楽五部。アンドレ・プレヴィンはこの楽器編成でロンドン・シンフォニー・オーケストラを指揮したことがある。前回紹介した盤だが、「交響詩“ポーギーとベス”交響的絵画」を「ピアノ・コンチェルト・インF」に差し替えた盤も別にある。タイトルは「ガーシュイン:ラプソディ・イン・ブルー、他。プレヴィン、ロンドン響」(東芝EMI)で前回紹介したものと同じ。一曲差し替えられているしパッケージも異なるので、別録音かと期待すると損することになる。気をつけたい。プレヴィンによるガーシュインの件に関しては今回まだ述べられそうにない。他のシンフォニー・オーケストラ盤と合わせて、いずれまとめて取り上げようと思う。

今回の話題はオリジナル、つまり最初のグローフェ編曲版である。これはかつてちゃんとRCAからレコードで出たことがあるらしい。ポール・クレシュによる「アメリカン・ラプソディ ガーシュインの生涯」(鈴木晶訳。晶文社刊)に付されたレコード・ガイドによると“Gershwin Plays Gershwin”(RCA)のタイトルで記されているLP(及びカセットテープ)収録中の一曲。演奏は当然ポール・ホワイトマン楽団でピアノソロイストもジョージ・ガーシュイン本人。極めて価値は高いが残念ながら収録時間が短いとされる。本書には録音年月日が記載されていないが1927年4月21日の録音と見なされている。いわゆる「歴史的録音」という奴で他に数曲合わせたオムニバス・アルバムのようだが、筆者も聴いたことがない。果たしてCDになっているかどうか。それでさらにややこしいのが、現在、同じタイトルで全く異なる音源を収録したアルバムも存在すること。この点については後述する。

映画『アメリカ交響楽』(監督アーヴィング・ラパー、45)を見ると物語の中盤とラストで一回ずつ「ラプソディ・イン・ブルー」が演奏される。クレジットで確認するとこの曲に関してはちゃんとグローフェの編曲が使用されているので、二度の演奏機会それぞれを24年版と38年版で異なる編成でやっている可能性が高い。このへんは画面で見てわかることと実際の演奏とがきちんと合致しているとは限らないので、これ以上は述べない。興味のある方は各々DVDで鑑賞して下さい。ラストのピアニストはオスカー・レヴァント。最初のはわからない。常識的に考えればこれもレヴァントがやっていそうだが、とりあえずガーシュインを演ずる俳優ロバート・アルダの吹き替え(要するにピアノを弾いている人物)はレヴァントではなかった。遠目に見てもそれくらいはわかる。それでも、録音された音源自体はレヴァント、ということであってもあっておかしくはないだろうが…。

オリジナル「ラプソディ・イン・ブルー」の音源形態を最も良く残しているのは前回にも少し触れた映画『キング・オブ・ジャズ』“King of Jazz”(監督ジョン・マレー・アンダーソン、30)である。ホワイトマン楽団を全面的にフィーチュアしたレビュー映画で、その内の一曲として「ラプソディ」を演奏している。これなどはまさしく山口昌男言うところの「街路の感受性」そのものだ。この時点で既にジョージ・ガーシュインはホワイトマン楽団とは共演をしなくなっていたようで、従って映画のピアノソロはガーシュイン本人ではない。これは実に惜しいと思う。作曲家の演奏場面があったらそれだけで映画史に残る作品だったのに。

さて、「ラプソディ」と言えばピアノソロと同様に、あるいはそれ以上に曲冒頭で鳴り響くクラリネットのグリッサンド音(一音で滑らかに上昇する音階のこと)が有名だ。これ一発で成功間違いなし、という楽曲の決め技。初演のロス・ゴーマンがガーシュインと共に工夫して行ったものだとされており、オリジナルの編曲にはグリッサンドの指定はないとも言われる。この手法はゴーマンの得意技で、ガーシュインにこういうのはどうだろう、と本番直前に聴かせたのではないか、とする研究家もいる。この点に関しては初演プログラムの研究と合わせて、面白い指摘が前回にも挙げた末延芳晴「ラプソディ・イン・ブルー」(平凡社刊)に載っているので興味のある方はどうぞ。

しかし今回、特に注目したいのはアンドリュー・カズディンのプロデュースにより、指揮マイケル・ティルソン・トーマスとコロンビア・ジャズ・バンドの演奏で1976年に録音された盤なのである。アルバムタイトルは「ガーシュウィン:ラプソディ・イン・ブルー、パリのアメリカ人、他」“George Gershwin Plays Rhapsody In Blue”(SONY)である。英語タイトルをさらっと読み流してから、あれっと誰もが思うはずだが、ここでピアノソロを担当しているのは指揮者のティルソン・トーマスではなく「ジョージ・ガーシュイン本人」なのだ。先に記したようにガーシュイン本人が20年代に演奏した「ラプソディ」は短縮版として残されてはいるものの、音質は良好とはいえず現代のオーケストラ録音の高音質にマッチしない。ところがここに聴かれるピアノは明らかに現代のピアノの音である。これはどうしたことか。実は「ロールピアノ」を用いたテクニック、というかトリックなのである。 では「ロールピアノ」とは何か。ということに話を進める前に「ラプソディ」の編曲のバージョン違いの件をまず述べておこう。オーケストラ用編曲は初演もその後の版もグローフェが行いガーシュイン自身はタッチしていない。だがガーシュインは最初二台のピアノ用に「ラプソディ」を作編曲していた。さらにピアノ独奏用にもその後編曲し直している。すると、整理すれば「ラプソディ・イン・ブルー」には四つの編曲が存在することになる。①グローフェによるオリジナル・ジャズ・バンド編曲、②同じくグローフェによる大きな編成のオーケストラ用編曲、③ガーシュインによる二台のピアノ用編曲、④同じくガーシュインによるピアノ独奏用編曲。厳密に楽譜の発表年代で考えるとまた事情は異なる可能性もあるが、単純に成立年代を憶測すると③①④②の順であろう。つまり③に基づいて①が書かれ、初演の好評により④が書かれて、死後②が書かれた、と。①による音源は完全なものは存在しない。映画『キング・オブ・ジャズ』、『アメリカ交響楽』、既述のレコード、いずれも中盤が端折られており、最も長い『アメリカ交響楽』でも十分弱だ。画面では「パパ・ガーシュイン」(ジョージの父親)がストップウォッチで時間を計り「13分42秒」と言っているが実は4分近くカットされている。「パパ」は音楽の価値は長さであると考え、この長さに大いに満足したというのが物語の愉快な一側面となっていた。

もともと「ラプソディ」のオーケストラ版はグローフェの改訂版が極めて好評で、しかも通常のシンフォニー・オーケストラ編成に合わせてあるから、以後続々と演奏されLPレコードになりCDとなるのは専らこの②の編曲版であるのは当然の事態だった。ところが近年、オリジナルの「ラプソディ」が果たしてどういう音をしていたのか、という点に関心が集まり始めた。価値観の多様化というか、別にシンフォニー・オーケストラによる「クラシカル」な「ラプソディ」が「全て」ではない、という当たり前な事実にようやく人々が気づいたのだ。しかも失われてしまったのが当時の「ジャズ」の響きであったとなれば、それへの渇望は当然だろう。こうして企画されたのがこのマイケル・ティルソン・トーマス指揮によるオリジナル版「ラプソディ」プロジェクトだったのだ。

そこで鍵を握るのが最初の音源の存在だが、ホワイトマン楽団による①はもはや期待できないが、それの元になった③はジョージ・ガーシュインによる演奏でちゃんと残っていた。ただしそれは「ロールピアノ」によるものであった。ということで、「ロールピアノ」の説明に入る。1925年、つまり初演の翌年ガーシュインは求めに応じてデュオ・アート自動ピアノで「ラプソディ・イン・ブルー」を再現した。これはピアニストがピアノを弾くと、それが紙で巻かれた特殊な譜面に穴として残り、この穴の集積として残された譜面、要するにパンチング・シートを再生用のピアノにかけるという仕組み。自動ピアノというのは今でもあるからご存じの方も多いのではないだろうか。その初期の形態で、譜面が巻いた紙なので「ロールピアノ」あるいは「ピアノロール」と言った。二台のピアノ版だからピアニストは当然二人必要なのだが、ここではどちらもジョージ本人。ソロイストと伴奏者とどちらも自分で担当し、それは一枚の巻き譜として残され、再生すればピアノは一度に四つの音を鳴らすことが出来るようになっているわけだ。

映画『アメリカ交響楽』を見ると、その最初の画面が少年時代のジョージが店頭に置かれた売り物用のロールピアノに勝手に自分で伴奏をつけて楽しむ、というものだったのを思い出される方もあるだろう。ああいうことを実際にやっているのがこれなのだ。プロデューサーのカズディンの言葉からもう少し引いていこう。この手法は現在の言葉で言えば「オーバー・ダビング」であり、④の独奏ピアノでは達成され得ない音色、表情を楽々と醸し出している。ではあるが問題は要するにその「もう一人のガーシュイン」の弾いたパートなのだ。プロジェクトの眼目は「ソロイスト・ガーシュイン」が弾いた音に現代のジャズバンドの伴奏を重ねることにあるのだから、「伴奏者ガーシュイン」の音を消さなければならない。そこで、残された巻き譜から「ソロ用の穴」と「伴奏用の穴」を識別した上で、後者だけをふさぎ前者を残す。すると「あとに残るものはソロ・ピアノのパッセージの演奏だけ、ということになる」。こうして「この仕事の第一部は完了したのであった」。さて、第二部。今度はこのロールピアノのシステムを現代の自動ピアノで再生すること。それが為されればジョージ・ガーシュインが1925年に弾いたそのままの音が現代のグランドピアノの上で再現されることになる。事実それはここに聴かれるように実現を見た。仕事の第三部は、あまりに当たり前だがオリジナルの楽譜を探すことである。我々はテレビでも演奏会でも現にそこに存在している楽譜を楽団員が弾いているところしか見ていないからほとんど何も感じないのだが、楽譜を探すというのは時に大変な作業を伴うらしいのだ。「ラプソディ」の場合、②はそれなりに流布しているが、逆にそれ故①は見つけにくい。このプロジェクトにあたっては「ナショナル・シンフォニー・オーケストラ」がかつて演奏した際の全パート譜を提供してもらったとのことである。

「これは半世紀にわたるかけ橋であるばかりでなく、現代のハイ・ファイ技術によって未だかつて録音されたことのないものになった。つまりジョージ・ガーシュインをソリストに迎え、オリジナルのジャズ編成による『ラプソディ・イン・ブルー』全曲というわけなのである」。ところで面白いのはガーシュインが使ったデュオ・アート自動ピアノというのはエオリアン社の開発したもの、とCDの注釈にあるのだが、「ラプソディ」が初演されたのがやはり同じ名を冠した「エオリアン・ホール」だった。多分、初演成功に気をよくしたエオリアン社が自社製品の宣伝開発として作曲者に演奏を依頼したということだろうと思う。

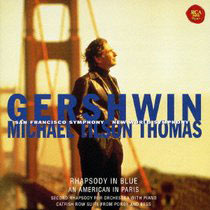

さて、ロールピアノによるガーシュイン、という音源も実は現在ちゃんとCD化されている。93年にリリースされたのは日本のヤマハが開発した自動ピアノで再現したガーシュイン集、アルバムタイトル「パーフェクト・ピアノ・ロール1ジョージ・ガーシュウィン」“The Piano Rolls”(WEAジャパン)で「ラプソディ」も収録されている。録音は33年の模様。この他にロールピアノによる「ガーシュイン・プレイズ・ガーシュイン」“Gershwin Plays Gershwin Rhapsody in Blue and other Gershwin Favorites”(EVEREST。日本盤はアブソードミュージックジャパン)もあり、これが先に述べたもう一枚の「ガーシュイン・プレイズ・ガーシュイン」なのは言うまでもない。ピアノ自体はスタインウェイ社製とのこと。どちらの音源が「カズディン・プロジェクト」に採用されたものか(あるいはどちらも違うかも知れないが)現時点ではわからない。このようにして見事に復活を遂げたオリジナル・ジャズ・バンド版「ラプソディ」は、同じティルソン・トーマスを今度はピアニストにして(指揮ももちろん彼)1997年に再演され、アルバム「ガーシュイン:ラプソディ・イン・ブルー、パリのアメリカ人、他」“Gershwin:Rhapsody in Blue/An American in Paris”(RCA)となっている。

他の曲はサンフランシスコ交響楽団演奏だが、この曲だけはニュー・ワールド交響楽団によるものだ。同じスコアを使い、同じ指揮者が振ってもずい分変わるもので、こちらは17分17秒もかけている。最初のは13分43秒だから三分半も長い。「パパ・ガーシュイン」ならそれだけで十分満足したことだろう。考えてみれば最初の盤はジョージ・ガーシュインのソロピアノ演奏ありき、でどう転んでもこれを無視できない。そこちょっとだけ遅くして、とは注文しようがないわけで、ティルソン・トーマスとしても痛しかゆしだったのだろう。自分で再演するからには思い通りにテンポを変えさせていただく、ということだったのに違いない(もっとも、ピアノロール版演奏のテンポが実は意図的に実際よりも早められているとする説もあり、このあたりはややこしいので今回は触れない)。

もう一枚、オリジナル編曲版による「ラプソディ」の推薦盤としてサイモン・ラトル指揮、ロンドン・シンフォニエッタ演奏、ソロピアニスト、ピーター・ドノホーによる「ジャズ・アルバム ラトル」“Simon Rattle:The Jazz Album”(EMI)を挙げておこう。ジャズにインスパイアされたクラシックの巨匠たちの作品を中心に編成されており、ガーシュインの他ミヨー「世界の創造」、ストラヴィンスキー「エボニー・コンチェルト」等が収められている。同時に20年代にホワイトマン楽団が放った多くのポピュラー・ヒット楽曲も、当時の編曲を踏襲して収録されている点で極めて価値が高い。録音は86年、87年で言うまでもなく「カズディン・プロジェクト」の恩恵を被っているはずだ。

前回の最後にオムニバスCDアルバム「エッセンシャル・ジョージ・ガーシュイン」を挙げておいたが、そこには今回ご紹介したティルソン・トーマスによる歴史的復活盤の「ラプソディ」を始め、様々なガーシュイン音楽が収録されている。ガーシュイン本人による1928年録音の「前奏曲第二番」ピアノ演奏等歴史的音源も聴かれるが、何より往年の名歌手、名ジャズメンによる演奏が41曲中かなりの部分を占めているのが嬉しい。というよりガーシュインが亡くなってから、彼の様々な楽曲をジャズメンが取り上げて名演奏にしてきたのだ、ということがこのオムニバスからははっきりと伝わってくる。ガーシュインの死は1937年であるから、むしろ今日的なジャズとして彼の楽曲が解釈されるようになるのは彼の死後のことなのである。

そうした特色が最も顕著なのはフォーク・オペラ「ポーギーとベス」(35年初演)を58年にトランペッター、マイルス・デイヴィスがアレンジャー、ギル・エヴァンスと組んでジャズ・オーケストラ化した同題アルバム「ポーギーとベス」“Porgy and Bess”(SONY)の場合だろう。このオムニバスには「愛するポーギー」“I Loves You, Porgy”が収録されている。オペラの方は「黒人歌手以外は演じてはならない」、とする決まり(ガーシュインがそう命じた)が生きているとはいえ別にジャズではないけれども、マイルスとギルによるオーケストラ版は50年代後半からモダン・ジャズの主流派となる「モード奏法」を駆使した音楽になっている。このオムニバスにはアンドレ・プレヴィンが音楽を担当したミュージカル映画『ポギーとベス』(監督オットー・プレミンジャー、59。映画タイトル邦題は「ポーギー」でなく「ポギー」)のサウンドトラック盤からも二曲「ベスよ、お前は俺のもの」“Bess You Is My Woman Now”と「ニュー・ヨーク行きの船が出る」“There’s A Boat Dat’s Leavin’ Soon For New York”が収録されているので聴き比べるのも愉しいだろう。またビリー・ホリデイ、サラ・ヴォーン、アレサ・フランクリンによる「ポーギーとベス」からの楽曲もある。いずれもオペラ歌手ではなく、最高峰のジャズ歌手、ポピュラーシンガーによる名唱だ。

さて、それなら今回のテーマである「ラプソディ」のジャズ版というのはあり得ないのか、と改めて問うてみるならば、ちゃんとある。近年話題となったのは2003年のヴァルトビューネ音楽祭における、マーカス・ロバーツ・トリオに小澤征爾指揮によるベルリン・フィルハーモニーが共演したもの。DVDはジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントから「ヴァルトビューネ2003ガーシュイン・ナイト」のタイトルで発売されている。本来ならピアノ・ソロイストが楽団と共演するところを、ソロでなく典型的モダン・ジャズの演奏形態であるピアノ・トリオに演奏させたところが新機軸。この演奏会はかつてNHKで放映されたことがあった。これはジャズとはいえクラシック寄りのコンセプトだが、一方、70年代からのジャズ・ファンならばクリード・テイラーのプロデュースでアレンジャー兼ピアニスト、デオダートが放ったアルバム「ラプソディ・イン・ブルー デオダート」“DEODATO2”(CTI)を覚えている方も多いだろう。同じくテイラーのプロデュースで「ツァラトゥストラかく語りき」のジャズ化を成功させ、名をあげたデオダートによるCTIでの第二弾。当時「クロス・オーヴァー」と言われ、今ではどちらかというと「フュージョン」と呼ばれる傾向のあるジャズのスタイルの典型がこの演奏である。素材はクラシックの名曲で、リズムは8ビートか16ビート、ソロイストはここでは電気ピアノを採用。アルバム・リーダーの担当楽器やアレンジャーの趣味によってソロの楽器が替わるわけだ。70年代に続々登場した、この趣向のアルバム群の中でも特に完成度の高い一枚だが、面白いことに素材が「ラプソディ」ではむしろ「ハマり過ぎて」かえって地味な感じがする。要するにそこでは「ラプソディ」はアメリカ人にとりわけ好まれるクラシックの一曲として扱われているに過ぎないことになる。

もともとアメリカのジャズの風土、とりわけ30年代の「スイング・ミュージック」全盛時にはクラシックのジャズ化というのは一種の流行現象ともなった。それをよく示すオムニバス・アルバムが「スウィング・オン・クラシックス」“Beethoven Wrote It…, But It Swings!”(SONY)である。グレン・ミラーも43年に「ラプソディ」のスイング版レコードを出し、ヒットさせているとのことだが、残念ながらこのアルバムには収録されていない。ともあれベートーベン、ショパン、リスト、ラヴェル等のおなじみのクラシックが次から次へと軽快なアレンジにより繰り出される様子はまさに圧巻だ。ただしそれらの30年代版「フュージョン」がその後のジャズに何らかの影響を及ぼしたかというと、そういうことは全くない。ガーシュインの音楽がモダン・ジャズの世界にどのようになじんでいったのかについては、全く別な物語が語られる必要があるだろう。

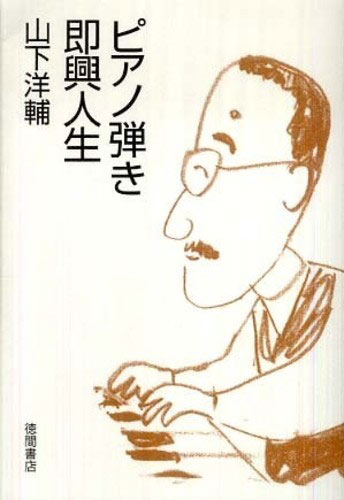

その一方で、思いがけない方向から「ラプソディ」に新しい光を当てたのが山下洋輔のアルバム「ラプソディ・イン・ブルー」(ユニバーサル・ミュージック・ジャパン)である。このアルバムは86年録音で、山下の「ラプソディ」体験としてはごく初期にあたる。ソロアルバムとしては第二弾となり、その内の一曲としてここではソロピアノによるバージョンで披露されているが、その後、山下は様々な機会を捉えてシンフォニー・オーケストラとの共演による「ラプソディ」演奏を行うことになるので、このソロピアノはかえって貴重かも知れない。山下自身の言葉を「ピアノ弾き即興人生」(徳間書店)から引いておく。「86年に大阪フィルから『ラプソディ・イン・ブルー』をやらないかと言われて、ほいほい引き受けたのもアンサンブル・フランとの経験があったからこそだと思いますね。その『勝手弾きバージョン』が今に続いちゃって、あれから数えきれないほどやっています。トロント交響楽団(指揮・井上道義)でもラムルー管弦楽団(指揮・佐渡裕)でもやったし、来日したシンシナティ・ポップス(指揮エリック・カンゼル)と三日間ツアーをしたということもありました。今回(2002年)の『ラプソディ』は87年にサントリーホールでリサイタルをやったときに作った山下―上野編曲版が元になっています。このバージョンは前述のトロントでもやり、数年前には長野でアンサンブル東風を松下功さんが振ってくれました。オリジナルスコアにはない弦楽合奏のパートや、即興演奏の場面が用意されています」

最近だと2008年「シンフォニックNEWYORK」という音楽会で沼尻竜典指揮による東京フィルハーモニー交響楽団との共演がある一方で、よりジャズ的なアプローチとしてDVD「山下洋輔 ラプソディ・イン・ブルー ~プレイズ・ニューヨーク・コンサート」(VERVE)も聴き逃せない。これはセシル・マクビー(ベース)とフェローン・アクラフ(ドラムス)を擁した山下「ニュー・ヨーク」トリオと、彼のスペシャル・ビッグ・バンドの共演による「ラプソディ」で、明らかに山下流の先祖返り版「ラプソディ」だと言えるからだ。

(注1)ここで問題とされているポール・ホワイトマンだが、彼の映像を筆者はアテネ・フランセ文化センターで今年1月20日に行われた「アナクロニズムの会 第十三回 映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 入門編」において、映画『アメリカ交響楽』と『キング・オブ・ジャズ』からの抜粋として紹介することが出来た。また「ラプソディ・イン・ブルー」の第一、第二編曲版の聴き比べというのも少しだがやってみた。