映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦 第23回 ヌーヴェル・ヴァーグ旋風と日本映画(のジャズ)

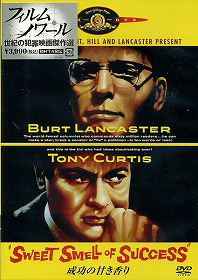

しかしその一方でこうした映画ジャズ史的評価の比較的低いアメリカ映画にもそれなりに本連載ではスポットを当ててきたつもりである。『黄金の腕』“The Man with the Golden Arm”(第六回)と『成功の甘き香り』“Sweet Smell of Success”(第六回でタイトルだけ)、そして『私は死にたくない』“I Want to Live”(第七回)の三本だ。今回はこれらのフランス映画、アメリカ映画の配給状況と1959年60年61年当時のジャズを使った日本映画の製作配給状況を組み合わせつつ、その音楽的傾向を概観しよう。ざっと見るだけなので個々の映画とそれに関与した日本人ジャズマン、映画音楽家の名前だけを挙げていく形式となりそうだが、一種のチャートだと思っていただければ。即ち各論は今後随時発表していきたい。またこれまでに紹介してこなかった仏映画、米映画(それにポーランド映画等)にもこの時代に該当する注目作はあるのだが、それらに関しても今後のテーマとしてペンディングにし、今回は一切名前を挙げないことにする。

ちなみにウェブ版「映画の國」での最初の原稿「ラロ・シフリン」はトータルでは連載第九回に相当する。前の部分に興味のある方は読んでみて下さい。

『黄金の腕』(監督オットー・プレミンジャー)が日本で公開されたのは56年5月。『成功の甘き香り』(監督アレクサンダー・マッケンドリック)は57年10月。共に音楽監督はエルマー・バーンスタインだが、ジャズ映画史的には前者の(シェリー・マンのドラムスをフィーチュアした)ショーティー・ロジャース・グループと後者チコ・ハミルトン五重奏団で聴くべきなのは言うまでもない。ハリウッド映画なのでジャズメンの編成もニューヨーク派ではなく、西海岸派。これをウェストコースト・ジャズと呼ぶ。『黄金の腕』はテーマ曲が世界的に大ヒットし多くのカヴァー盤も発売されたが本家バーンスタインによるサントラ盤「黄金の腕」(デッカ原盤)がやはり充実している。『成功の甘き香り』はニューヨークの芸能ジャーナリズムの世界が舞台なので、よく考えれば音楽的にはミスマッチなのだがまあその件はいずれ考えるとして、これらの音楽がフランスの映画人たちに良い刺激を与えたのは間違いない。

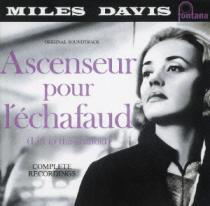

コンサートで単身渡仏したマイルス・デイヴィスに音楽を依頼して録音わずか四時間で終えたと言われる映画『死刑台のエレベーター』(監督ルイ・マル)が出現したのもそうしたアメリカ映画の下地があればこそ。これの日本初公開は58年9月(アメリカ公開は1月)。マイルスは典型的なニューヨーク派のジャズマンだから今この音源「死刑台のエレベーター~完全版」(フォンタナ原盤)を聴くと明らかに『黄金の腕』のアレンジが効いたジャズと趣が違う。フィルムを見ながら完全な即興演奏で音楽を入れたという伝説が生まれたのも故なしとしない(事実は少し異なるものの)。完全版サントラは実際のサントラとエコー処理を取り除いた「生録」版を聴き比べることも出来る。ジョニー・マンデル音楽監督の『私は死にたくない』(監督ロバート・ワイズ)の日本公開は59年3月。サントラ盤(映画に使用されていない、よりジャズ色の強い楽曲も含まれている)はジェリー・マリガン・グループの演奏が鮮烈で、一般的なウェストコースト・サウンドとはかなり異なる。画面ではナマ音のライヴ感を意図的に演出してあって『死刑台のエレベーター』を一歩進めた印象すらある。

結局、フランス映画のヌーヴェル・ヴァーグというのは原則低予算作品であり、映画音楽にジャズを用いたのも製作費の抑制という側面が大きい。それ故の革新性というのはもちろんあるのだが、録音技術や、ジャズメンの出演場面と音楽の同調性といった細かい部分を見ていけばやはりアメリカ映画に「一日(いちじつ)の長」がある。であるからこそ、そうした欠点を逆手に取って作られた映画『大運河』(監督ロジェ・ヴァディム)が意義深いのだ。本作がフランスから輸入公開されたのは59年6月のこと。ピアニスト、ジョン・ルイスは自身が音楽監督を務めるMJQによる演奏でそれ自身完成されたサウンドトラック用音源を作成して、映画製作側に与えた。これは予め与えられたあらすじから、主要登場人物の心理や行動に見合った楽曲をルイスが作曲したものであった。従ってルイスは画面を見ていない。要するに音楽が映画(画面)に合わせるのでなく逆を行っていることになる。このアルバム「たそがれのヴェニス」“No Sun in Venice”(このタイトルは映画の英語題)が日本で発売されたのは58年の11月で早速好評を博したが、その時点では映画の公開は未定であったとされる。現在ではむしろ映画の意義はこのMJQのサントラ盤によって保証された感すらある。

『大運河』が公開された59年6月、東宝系で上映されていたのは、大藪春彦のハードボイルド小説を須川栄三が映画化した『野獣死すべし』であった。音楽(CD化されたサントラ盤にはテーマ曲シングルもボーナス収録)は黛敏郎が担当。戦後日本を代表する作曲家の一人であるのは言うまでもないが、日本映画にジャズを導入した先駆者でもある。ここからは以降一年半にわたる注目作品とその音楽家を列挙していこう。日本映画にジャズ、この場合それもモダンジャズが導入され、あっという間に根付くことになるのが1961年初頭までの特権的な一年半だということになる。そもそも50年代日本映画ではジャズと言えばある種の洋楽、大ざっぱに言えばラテン音楽の総称であって「マンボもルンバもチャッチャッチャ」もみんな「ジャズ」なのである。それを流行最先端のモダンジャズのこと、と規定し直したのがヌーヴェル・ヴァーグと結びついたマイルス・デイヴィスおよびMJQであり、黛敏郎に始まる映画音楽家であった。

実は、黛敏郎は既に52年、市川崑監督『足にさわった女』で全編モダンジャズの映画音楽を実現させている。これは世界映画音楽史的にも面白い事実だが、彼のキャリアは改めて取り上げたい。ちなみに市川はこれを黛のコンセプトだと言い、黛は市川の趣味だと述べている。黛のジャズ的な基盤は、彼が一時期所属してピアノを弾いていたビッグバンド、ブルーコーツにあり、57年の松竹映画『顔』(監督・大曾根辰保)では明らかに「キャラヴァン」をモチーフにした一曲をビッグバンドで演奏させていたし、同年の日活映画『幕末太陽伝』(監督・川島雄三)のテーマ曲は「アレクサンダーズ・ラグタイム・バンド」をインスピレーション源にしている。『密会』(監督・中平康)もジャズが基調だ。『野獣死すべし』は従ってヌーヴェル・ヴァーグの影響、模倣というよりこうした彼の来歴から必然的に興った成果だったはず。

また東宝の58年、須川はデビュー作『青春白書 大人にはわからない』で若き学生ジャズメン四人組を主人公にしていた。音楽は宅孝二。タイトル場面でのビッグバンドは「ロッキン・イン・リズム」にヒントを得たオリジナルだが、元ネタがあるのを差し引いても素晴らしい楽曲。さらに巻頭のカルテット・プラス・ヴォーカルも完全に時代を超越している。全編この調子でいけたらそれだけで傑作だったのだが、何故か途中から調子が落ちるのが惜しい。メンバーの名前もビッグバンド名もクレジットされておらず、このあたりの経緯も不明。謎の多い映画だ。

59年8月19日公開松竹映画『危険旅行』(監督・中村登)のタイトル場面をシャレたビッグバンドの演奏で処理していたのが若き日の武満徹。これは彼がはっきりジャズを映画で使った最初の例である。ただし、残念ながら勢いがあるジャズは冒頭でしか聴かれない。むしろジャズと武満を考える上でさらに刺激的な作品は同年10月4日公開の独立プロ短編作品『ホゼー・トレス』(監督・勅使河原宏)になる。ブルース音階を使った弦楽オーケストラがほぼ全編で使われ、しかも整った組曲風の構成が施されている。武満にとっても代表作であり、日本映画音楽史上画期的な作品だ。後年、この映画音楽は他二作品と組み合わされ「3つの映画音楽 弦楽オーケストラのための」として演奏会用プログラムになり人気を博す。

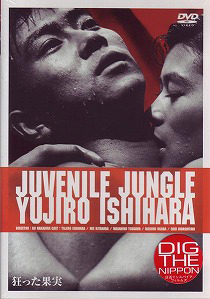

同年11月25日公開日活作品『われらの時代』(監督・蔵原惟繕)の音楽は武満の親友で、早坂文雄との関係で見れば弟弟子とも呼べる佐藤勝が担当。物語自体がテロリズムに傾倒していくジャズメンを描いていることもあって、ふんだんに当時のジャズが聴かれる。小高雄二のドラマーぶりが颯爽としており、見どころだ。また佐藤・蔵原コンビというのも、完全なジャズ志向とは言えないにしてもその傾向はある。蔵原のデビュー作『狂った果実』(56)の音楽が佐藤と武満の共同クレジットだというのもジャズ的に考える価値があるだろう。なお武満の映画音楽は様々なレコード、CDで聴けるがとりあえず新潮社から発売されている「武満徹全集 全五巻」を挙げておく。

年が明け1960年1月14日、ジョン・ルイスが音楽監督を務めるフィルム・ノワール『拳銃の報酬』(監督ロバート・ワイズ)が封切られる。本作はMJQスタイル(ヴァイヴラフォン、ピアノ、ベース、ドラムス)ばかりでなく中型編成のビッグバンド等も取り入れられ、ルイスとしては『大運河』よりもずっと贅沢な音楽作りを体験したはずだ。封切りから五日後の1月19日、東宝作品『女が階段を上る時』(監督・成瀬巳喜男)ではまたも黛敏郎が水際立った音楽をつけている。今回はビッグバンドでなく完全なMJQスタイル。藤本真澄の要請で、新しい音を成瀬作品に響かせたものの、当の成瀬からは気にいられなかったと黛は回想している。映画はDVDでもリリースされているが音楽はCD「黛敏郎の世界 日本の映画音楽シリーズ」(東宝原盤)にも少しだけ収録された。

2月2日、松竹作品『彼女だけが知っている』(監督・高橋治)公開。音楽は中村八大。彼は歌謡曲史的には永六輔、坂本九とのコンビで知られるが優秀なジャズ・ピアニストでもある。しかしジャズを前面にフィーチュアした映画音楽としてはこれに尽きる。これもまた『女が階段を上る時』同様MJQスタイルだが、多分、高橋治が中村に指示してMJQ風をやらせたものと思われる。というのも画面に『拳銃の報酬』のポスターが見えるのである。封切りからわずか三週間弱で影響が現れるのはどう考えても早すぎるが、試写で先に見ていたのではないだろうか。

同じ月28日には東宝系で井上梅次監督『嵐を呼ぶ楽団』が公開された。音楽、多忠修(おおい・ただおさ)。井上と多のコンビによる音楽映画というのは先に述べた典型的な「50年代ジャズ映画」であり『ジャズ娘乾杯』(55、東宝)『裏町のお転婆娘』(56、日活)『お転婆三人姉妹 踊る太陽』(57、日活)『素晴らしき男性』(58、日活)と佳作をコンスタントに連発してきた、その総決算がこの『嵐を呼ぶ楽団』である。ではあるがここまで記述してきたモダンジャズの方法論に微妙に感化されており、その結果「旧世代」のジャズを基盤にしながらも、その時点までの戦後ジャズの様々なスタイルが総花的に演じられることにもなった。いわば「アレクサンダーズ・ラグタイム・バンド」から「スタン・ケントン・ビッグバンド」まで、という音楽的コンセプトがジャズメンの群像劇として描かれる映画。

現在これらの映画をジャズ史的に概観すると面白いほどにくっきりと『嵐を呼ぶ楽団』の分水嶺的あり方が見えてくる。言い換えると、これで50年代に栄えたジャンルの一つであるビッグバンド映画というか洋楽主体のレビュー映画はほぼ燃え尽きる。多と井上によるコンビ作品は同年6月東宝『太陽を抱け』をもって終わり、63年の松竹『踊りたい夜』では花形ジャズプレイヤーの出る幕もなくなる。最新流行はロカビリー歌手に移った。もともと本連載におけるジャズは、映画音楽として使われるジャズを主題にしており『嵐を呼ぶ楽団』のようなジャズメンのドラマという構図はむしろ例外なのだが、その例外的な構図にきっちりと本格的なジャズ演奏場面が収まっているところがミソだ。

映画の背景音楽としてのジャズに話題を戻すと、1960年春以降は倒産寸前の新東宝からまさしく狂い咲きの如く、ジャズ・ピアニスト音楽担当の注目映画が現れた。核となるのは八木正生と三保敬太郎である。八木は『肉体の野獣』(5月)『トップ屋を殺せ』(8月)、三保は『女と命をかけてブッ飛ばせ』(5月)『女獣』(8月)である。三保の場合、既に日活で短編映画を中心に『白い閃光』(4月)他十数本のキャリアを持つが、傑出したコンボ演奏によるハードバップが聴かれる『女獣』で映画音楽家としての才能が全面開花した。これは近年DVD化された。八木のデビューは58年のオムニバス映画『日本ロマンス旅行』(監督・石井輝男)で、以降も石井とのコンビは様々な名作を生んだがゴリゴリのハードバップは比較的少ない。人脈的には武満徹との仕事も多く、その分、現代音楽志向というか音響効果志向のように思われる。この時点では一ジャズ奏者として映画に関わっている印象だが、やがて多彩な音楽傾向で一般的な人気も獲得するようになる。CD「八木正生の世界 日本の映画音楽シリーズ」(東宝原盤)がある。

『彼女だけが知っている』で中村八大にMJQスタイルをやらせて成功を収めた高橋治監督が松竹映画『死者との結婚』で、三保と同志的関係にある前田憲男を起用したのは60年5月。ジャズ・アレンジャーとしての前田の手腕が発揮された本作は、MJQよりもさらに小編成のパートすらある。パーカッション一つだけで演奏されるタイトル曲だけを取ってもアヴァンタイトル(タイトル・パートの前に物語を入れる映画話法)の良さを活かしきっている。現在は小説家として活躍する高橋の映画界でのキャリアにとってジャズはやはり重要なものだったのだ。その三保と前田が共同で担当した『すべてが狂ってる』は同年10月公開の鈴木清順監督作品。近年DVD化(サントラ化も)され「清順版ヌーヴェル・ヴァーグ」と評判を呼んだのも記憶に新しい。

武満は8月公開『乾いた湖』で松竹ヌーヴェル・ヴァーグの俊英、篠田正浩に初めてスコアを提供し、黛は9月公開『狂熱の季節』で日活ヌーヴェル・ヴァーグの旗手、蔵原惟繕と組んでいることもここに記しておこう。武満作品は、現在もアメリカで活躍するピアニスト菊地雅章の参加に注目すべき本格的なジャズ(八木正生も弾いていると言われるが詳細は不明)。MJQスタイルのパートもある。そして黛作品は演奏者不詳のコンボ・ジャズであった。こちらは、映画はソフト化されていないがサントラ盤(THINK!レコード)は63年作品『黒い太陽』とのカップリングでCD化されている。

明けて61年1月には新東宝ヌーヴェル・ヴァーグ(などという言葉はない!)の雄、石井輝男の才気走った『セクシー地帯』が封切られている。音楽は平岡精二。平岡はヴァイヴラフォニストだから彼のつけた音楽がMJQスタイルなのはあまりに当然と思えるが、実は平岡の担当した映画音楽でこれほど鮮烈なジャズが聴かれるものは他にない。三保、八木らの仕事に触発されたのか、あるいは当時の新東宝にこういう趣味の製作スタッフがいて何らかの示唆があったのか。それとも石井輝男の趣味がこういうジャズだったか。このあたりは謎だ。ともあれ61年は明けてしまった。この年は正月早々アート・ブレイキーとザ・ジャズ・メッセンジャーズが来日し、日本に空前のジャズ・ブームが興る。そのブームのさ中で公開されたのが『危険な関係』(5月公開)だったのである。

一般的な聴衆にはブレイキーの派手なソロ・パフォーマンスや「モーニン」等のいわゆるファンキーな曲調が心を捉えたのだったが、ジャズメンにはウェイン・ショーターのテナーサックスによる一種うねるようなアドリブが注目を浴びた。これが実は日本にナマで届いたモード・ジャズの最初の例であり、その方法論を知悉(ちしつ)していたのは日本ではジャズ奏者ではなく武満徹だった。この当時は彼もお金がなく時々ブルーコーツでピアノを弾いてしのいでいたため、演奏家達にモード奏法を伝授する役割を武満が果たすことになった。『野獣死すべし』から二年に満たない間に日本映画におけるジャズは「スイングからバップ、ハードバップ、MJQ」を通過して一気にモードに突入することになるのである。