映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦 第22回 クリント・イーストウッド映画と「趣味としての」ジャズ その6

この「ジャム・セッション」とは、多くの場合ジャズメンがクラブで正規の仕事を終えた深夜から早朝にかけて自分達の楽しみのために行う演奏のこと。リズム陣の伴奏に合わせて誰でもが参加できた。だがそうであってみれば、逆に、キャリアをさほど積んでいない若手の腕試しとなる局面も多く、和やかどころか一世一代の真剣勝負になる場合もあった。少年時代のバード、チャーリー・パーカーが挑んだのはそうした場(セッション)であり、まんまと完敗したわけである。ジーン・ラミーの証言に従えば仕事後(アフター・アワーズ)ではなく客を入れた状態だったようだ。

クリント・イーストウッド監督の『バード』“Bird”はハリウッドのジャンル映画一つの伝統と呼べる芸能人伝記映画の白眉である。もっとも、主人公チャーリー・パーカーはいわゆる芸人ではなくジャズ・ミュージシャン。とはいえ『グレン・ミラー物語』(53)や『ベニー・グッドマン物語』(55)と、題材の上ではそう変るものでもない。この二本の名作映画もやはりジャズ演奏家でバンドリーダーの音楽家人生を多くの人気楽曲と共にたどるというのがコンセプトであるから。ただしミラーとグッドマンはスイング派の白人、パーカーは黒人ビバッパー。前者はダンス・ミュージックであり、後者の即興主体のジャズとは一線を画している。また企画としては「愛妻物語」という側面が濃厚で、いわばグッド・アメリカン・ファミリー・ムーヴィーの現在でもお手本となっているが、よく考えたら『バード』も結構、愛妻物語っぽさはある。チャン未亡人の監修(スペシャルサンクスとクレジットされ、また音源を提供している)だから当然だ。逆に言えば「愛された男」としての、要するに夫としてのパーカーが作品を貫くコンセプトである限りにおいてのみ『バード』は製作を許されたのだろう。

パーカーが精神的なバランスを欠くようになり、やがて自殺(未遂)を決行するという冒頭からの展開はいかにも暗いが、この暗さは人間的な尺度で測れる類のもので、つまり妻から見た「弱くてだらしない男」という範疇において捉えられるもので、裏側から見た「愛妻物語」という限界を『バード』が最初から有していることの証明とも見える。ジャンル映画の伝統から現れたと言っても、その伝統をそのまま踏襲するわけではなく伝統的な趣向を反転させたり意図的に踏みにじったり、そうした身振りはここで当然のように行われる。ただし、ことさらにそうしたあり方を強調して反ハリウッド的と称賛するほどでもないように思う。『バード』の限界は、つまりあくまでハリウッド映画の限界だ。『グレン・ミラー物語』や『ベニー・グッドマン物語』のような編年記的な構成を打ち破った点で『バード』は画期的な芸人伝記映画となっているが、再構成された人生が死をもって終わり、葬儀でエンドクレジットとなる点に明らかなように伝記映画たることの限界を免れてはいない。 物語の志向性はともかくとして音楽的にはスイング・ジャズのスタイルによる演奏場面をたっぷり楽しむことが出来るという点で入門編として『グレン・ミラー物語』を。そしてとりわけ『ベニー・グッドマン物語』サントラ盤“The Benny Goodman Story”(MCA)を『バード』鑑賞のサブテクストとしてまずお勧めしたい。ビバップというスタイル(演奏様式)はジャズの音楽的発展史に則って言えばスイングの次に来るものだ。端的に言えばチャーリー・パーカーのビバップがグッドマンのスイングを打ち負かした、という構図である。だが様式的にそうだからと言ってさよなら、こんにちは、という具合に入れ替わるわけはない。単純に言えばスイングもビバップも、ついでに言えばニューオーリンズ・ジャズもそれぞれの場所で同時に生き続けており、それぞれが自己主張しているのだ。それは五十年代当時も現在も変らない。ここで「場所」というのは地理的位置である以上に(要するにそういうジャズの縄張りを超えて)ジャズメンの人脈だったり、興行師のブックメイキングやファンの離合集散などで成立する具体的でしかも流動的な演奏の現場そのものである。そういう現場はそれぞれが離れた場所で独自に存在していたとしても、いつでも競合状態にある。

グレン・ミラーは戦場で霧の彼方にフェイドアウトしてしまったから少し事情は異なるとしても、グッドマンのビッグバンドからはビバップの創始者的位置にあるギタリストのチャーリー・クリスチャン等を輩出しているわけで「競合状態」といっても互いに厳密に排除し合う関係にあったと単純には言えない。ベニー・グッドマンの名を高からしめた「ライヴ・アット・カーネギー・ホール・1938(完全版)」“Benny Goodman The Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert”(SME)はクリスチャンがグッドマンにスカウトされる前年の録音だから彼のギターは聴かれるはずもないが、それでもある種「ジャズの黒さ」は捉えられている。黒さがグッドマンの特色であることは、スイングが白人の音楽であるという前提と矛盾するわけではない。クリスチャンに先立ちフレッチャー・ヘンダーソン(編曲)、テディ・ウィルソン(ピアノ)、ライオネル・ハンプトン(ヴァイブラフォン)等の黒人ミュージシャンを雇い入れた点で彼のバンドがぐんぐんとスイングするようになったのはまさしく歴史的真実なのであるから。

初期ビバップの姿を捉えた名盤「ミントン・ハウスのチャーリー・クリスチャン」(後記2参照)を聴けば、そのあたりはまさに一目(一聴)諒然だ。これは1941年のジャズクラブ「ミントンズ・プレイハウス」におけるジャム・セッションの様子を記録する音源として名高いが、ここでのクリスチャンは例えて言えば「スイングでバップをやる」というか「バップによるスイング」というか、要するに一般のスイング・ビッグバンドではやれない即興主体のジャズをジャム・セッションで存分に楽しんでいる。そうした一曲が、後からつけられたタイトル(つまり実際には即興演奏)だが「スイング・トゥ・バップ」である。わざわざ「後からつけられた」と記したのは当時「バップ」という概念も言葉自体もまだなかったからだ。

クリスチャンはだから、スイングからバップへと切り替わろうとするジャズシーンを演奏に託していたわけではない。まだ時代がビバップとなっていない、という意味でジャズの未来形とでも呼ぶべき音楽を、スイング・スタイルを基礎に置き先取りしてしまっていたのだ。あらかじめアレンジされた譜面が要のビッグバンド・ジャズに飽き足らないバンドマン達が、メロディを下から支えるコード進行とその合理的な変換様式を拠り所にして個人技による長いソロの応酬で行うジャズ。これがビバップである。結果、先立つメロディが二次的な存在と化し、そこから汲み上げられるアドリブ合戦が聴きどころになる。ミントンズ・プレイハウスには専属のバンドが入っており、そこでは当然ビバップ以前のジャズが演奏されていたわけだが、そのバンドのメンバーにドラマーのケニー・クラークやピアニストのセロニアス・モンクがおり、彼らは公式のダンス音楽仕事を終えた後、自分達のためにやりたい音楽をやるようになっていった。それにいち早く着目したのが彼らのファンで当時コロンビア大学生だったジェリー・ニューマン。つまり一介のアマチュアである。彼がいわば私家版的に録音したライヴ音源を使用して後に(ビバップ成立以後に)商品にしたのが「ミントン・ハウスのチャーリー・クリスチャン」なのだ。

クリスチャンのバップ的意義とは簡単に言えばエレキギターによるソロイストの始祖にしてある意味完成者ということに尽きる。電化によって得られるサクソフォン的な音色によるロングソロがリズム陣(ピアノ、ベース、ドラムス)や管楽器群との相互作用で白熱化するのを、最良の音質とは決して言いかねる状態ながらもとりあえず捉え、しかもその演奏がスイングもビバップもスタイルとしては過去のものとなってしまった現在から見て、依然として誰にも到達不可能な高みにあるという点で「スイング・トゥ・バップ」は歴史的画期的な一曲となった。この即興演奏の基盤になっているのは「スイングしなけりゃ意味ないね」“It Don’t Mean A Thing If It Ain’t Got That Swing”だと考えられている。「藍より青し」をもじって言うなら、バップは「スイングより出てスイングよりぐっと黒い」ジャズで、そしてスイングに戻ることは決してない。この不可逆的反応は宿命的とか歴史的必然というより実はもっとダイナミックなものだ。「覆水盆に返らず」というような意味で引き返せない音楽過程なのである。グッドマンのスイング・ジャズはまぎれもなく「黒い」ことでグッド(マン)・ミュージックたり得ている。しかし黒さの追求がジャズの一つの課題であるならば、グッドマンの黒さは言ってみれば「寝た子を起こしてしまった」のであった。

即ちスイングもビバップもCD屋さんに行けば仲良くCD棚のジャズコーナーに並んでいるけれども、そして初期ビバッパーとスイングバンドメンバーが時に重複することはあるけれども、それでもビバッパーが「やっぱりスイングの方がいいや」という風に路線変更することは絶対にない、という意味でこれは不可逆的なのだ。つまりグッドマン楽団は優れたスイングバンドだが、それはクリスチャンという元祖ビバッパーの優秀性によってこそ支えられているのであり、その逆ではあり得ないということだ。夜、ダンスバンドとしてのグッドマン楽団を思う存分スイングさせた後で、自分用のアンプを常備させていたミントンズに駆けつけて朝方までジャム・セッションに興じるというのがクリスチャンであり、つまりバップ前夜のビバッパー達のありようだった。

というところで『バード』の冒頭に戻るならば、パーカーが「レスター・リープス・イン」を演奏しているのは彼の死の前年1954年で、これが一応フィルムの現在。そして彼がジャム・セッションに拙い演奏で飛び入り参加して匙を、じゃなくてシンバルを投げられたのが35年か36年のはずだ。この二つの演奏場面に置かれた十八年の時間経過とは従って何よりジャズの不可逆的進化そのものを、要するにパーカーの出発点と到達地点とを構成していたのである。ビバップが成立しようとする前段階の音を捉えた「ミントン・ハウスのチャーリー・クリスチャン」は1941年の出来ごと(録音)で、ここには(盟友ディジー・ガレスピーの名前はあるものの)パーカー自身は参加していない。パーカーもミントンズのジャム・セッションには参加した経験があるそうだが、録音音源は残されなかった。

現在CDでパーカーの音楽的な成果を手軽に知ろうと思うならば、まずベスト版に手を出すのが一番である。パーカーのアルバムはさすがモダンジャズの偉人だけにCD化されたものも山ほどあり、何でもいいから聴いておこうと安直にレンタルすると絶対に失敗する。そこでお勧めしたいのは「ケン・バーンズ・ジャズ~20世紀のジャズの宝物 チャーリー・パーカー」“KEN BURNS JAZZ:THE DEFINITIVE CHARLIE PARKER”である。パーカーが名を上げる以前の42年、ジェイ・マクシャン楽団時代の「セピアン・バウンス」に始まり、53年、アルバム「チャーリー・パーカー」“Charlie Parker”(Verve)収録の「コンファメーション」“Confirmation”まで16曲、名盤名演ぞろい。その名演の中には「名高い珍演」を略して名演と呼んでおきたい「ラヴァー・マン」“Lover Man”もちゃんと含まれている。

これは46年6月29日、麻薬でへろへろ状態のままレコーディング・スタジオに入ったパーカーが案の定、大失敗しその録音を死ぬまで恥じた演奏。正確には麻薬を切らしたせいで禁断症状が出たため、それをなだめるために飲んだウィスキーで酩酊状態となったらしいが。何となく神妙に、というか漠然と始まったかと思うと途中からあっという間にモーローとなり、アドリブどころかテーマも吹ききれずとぎれとぎれに。トランペットのハワード・マギーが彼の拙演を必死でかばいつつ先導するがそのまま盛り上がらず収束してしまう。そしてこの夜、パーカーはついに崩壊してホテルの自分の部屋に火を放ち、幸いボヤですんだけれども逮捕され、麻薬禍更生のためカマリロ州立病院に送られることになる。「ラヴァー・マン」はこの醜態がかえって評判を呼び病院の名前ともども有名になった。CDで続いて収録されているのが「リラクシン・アット・カマリロ」“Relaxin’ at Camarillo”なのはそういうわけで当然である。彼が退院して直後47年2月に録音したものだ。これらは「チャーリー・パーカー コンプリート・サヴォイ・アンド・ダイアル・スタジオ・セッションズ」“The Complete Savoy and Dial Studio Sessions”(Savoy)でも聴くことが出来る。またこうした事情を知って『バード』を見るとより映画を楽しめるはずだ。歴史的事実とフィクションの異同を含めて。

ジャズ音楽理論史最大の問題点は1941年「ミントン・ハウス」時代と一応ビバップが音楽的に成立したとされる1945年時の間のジャズ音源が極めて少ないことだ。この間、アメリカ音楽家ユニオンのオーガナイザー、ジェームズ・シーザー・ペトリロに率いられた全米の音楽演奏家は一切録音停止のストライキに突入し、そのため「ビクターとコロンビアは、一九四四年の末に至るまでの二十七カ月間、全然……タッタ一枚の吹込もいたしておりません。(中略)スイングの末期、そしてバップの発生――この重要期間、二大レコード会社が二十七カ月、そして他の会社も一年数カ月にわたって、吹込を停止したという事実は、後世に至ってバップの発生を研究しようとする人に、大きな障害となって現れてきましょう。後世に至るまでもなく、本稿を執筆するにあたって、私がタチマチ弱り果てた原因なのです」とは「増訂ジャズの歴史」(東京創元新社)におけるジャズ評論家・油井正一の弁である。既にあげてある「ケン・バーンズ・ジャズ」では冒頭のマクシャン楽団時代の演奏に続いて収録されるのは45年3月のもので「ディジー・ガレスピーとオールスター・クインテット」名義による「ソルト・ピーナッツ」“Salt Peanuts”「ホット・ハウス」“Hot House”の二曲となってしまうのだ。ことにガレスピーとケニー・クラーク共作の「ソルト・ピーナッツ」は、ジャズ評論家・岩浪洋三によればミントンズにおける「ストンピング・アット・ザ・サヴォイ」“Stomping at the Savoy”がインスピレーション源になっているのでは、とのこと。こうした説に様々な議論を惹起するのには失われた二年半の歳月の音源が是非とも必要なのだが……。パーカーとガレスピーがバップ・コンボとして旗揚げするのがとりあえず44年9月とされるが、もちろんこのあたりが音楽的には砂漠地帯ということになる。 近年CD化された音源にチャーリー・パーカーとディジー・ガレスピー名義の「ディズ・アンド・ザ・バード」“Diz and The Bird”(EVEREST)がある。よく似たタイトルの「バード・アンド・ディズ」“Bird and Diz The Genius of Charlie Parker”(VERVE)とは別物。録音月日は45年6月5日と46年2月7日だから、いずれにせよ既述「ソルト・ピーナッツ」以降のものだが、録音場所ハリウッドと記載されているのが興味深い点なのだ。45年6月に何故彼らが西海岸にいたのかは不明だが46年2月というのは二人を中心にしたグループの楽旅(クラブ・ビリー・バーグへの出演がメイン)のさ中の録音であろう。録音直後スケジュールを終えた一行だったが、パーカーはガレスピーから貰った旅費を使い込んでしまったせいでニューヨークに帰れず、単独ロサンゼルスに残って仕事を続ける。そして6月の「ラヴァー・マン」醜態録音という流れである。

基本的に『バード』は「飛ぶシンバル」のイメージに代表されるような修業時代のパーカーの姿はそれほど描かれるわけではない。映画現在時の前年にあたる53年、愛娘プリの病死を核にして彼の自己崩壊のあり様を語るというのが物語の骨子と捉えて良いだろう。脚本家ジョエル・オリアンスキーは『誇り高き戦場』“Counterpoint”(67)や『コンペティション』“The Competition”(80)という音楽ドラマ映画(ミュージカル映画ではなく)で知られた男だから、このへんのさじ加減に抜かりはない。一種の裏・愛妻物語になっているという件についても、当然それを美点としても良いわけだ。だが今回の原稿をとりあえず締めくくる(いずれ「イーストウッド編」の続きをやる心づもりではあるが)にあたって、やはり見ておかねばならないのはジャズ映画――監督イーストウッドによるパーカー映画――としての『バード』がどこまでイーストウッド映画たりえているか、という点であろう。そこで鑑賞のキーポイントはやはり、この「飛ぶシンバル」となる。

映画の現在時はビバッパーとして完成された「バード」たるパーカーであり、一方、シンバルが音を立てて地面に落ちる場面でのパーカーとはいわばバード以前の「単なるチャーリー」として良いはずだ。ところで『ジョルスン物語』“The Jolson Story”(46)のような優れた、完成された形式の芸人伝記映画では、例えば少年時代のアル・ジョルスンと成功後の彼をそれぞれよく似たシチュエーションに置いてそのギャップに物語のクライマックスを持ってくるというような離れ業が見られる。物語上、後戻りのない直線的構成(キャラクターの成長をクロノロジカルに捉える)が取られ、逆にそれ故、観客は似た二つのシチュエーションに異なる意味と物語的な余韻を読み取るわけだ。これはいわば古典的ハリウッド映画ゆえの技巧であり、この点一つを取っても『バード』における「ギザギザに行きつ戻りつする」構成の特異さは了解されよう。

ただしこれが特異だというのは『ジョルスン物語』と比較するからで、ある時期以降の映画にあってはさほど珍しい形式ではない。むしろここで問題にしたいのは、イーストウッドが珍しく、こうしたトリッキーな構成故にイーストウッドならではのアクションを取り逃がしているように思えることなのだ。「イーストウッド的瞬間」と呼んでおきたいそのアクションとは、一言で言えば彼が屈辱的に敗北する瞬間である。『奴らを高く吊るせ!』冒頭の絞首刑から、執拗なまでにイーストウッドは「一敗(いっぱい)地に塗(まみ)れる」ことで負のヒーロー性を帯びる稀有なる映画的存在であった。そしてそれは『バード』においても一見貫徹しているように思える。「単なるチャーリー」が即興の王「バード」となる幸福な音楽的形成過程(もちろんそれは「スイングからバップへ」と言い直せるものだ)を根底から裏切るように、繰り返し、彼を敗北のシンボルである「飛ぶシンバル」のイメージが襲うのだから。イーストウッド自身、彼がこの物語(脚本)に惹きつけられた最大の原因を、自らを破壊せずにはいられないパーカーの姿であったと述べている。

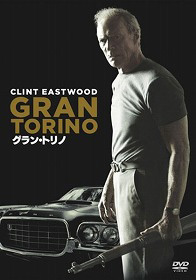

だが多分ここで描かれるバードの敗北の時空間はそれが妄執的な厚みを帯びれば帯びるほど映画的インパクトは希薄になっていく。何故ならばその時空、そのアクションがイーストウッド的に輝くためには、それが取り返しのつかない失策である必要があり、取り返しがつかないというからには一回性のものでなければならないからだ。輝かしき失策というイーストウッド的な主題は、いわば彼を死の淵に誘う込む罠でありつつ、自ら積極的にそれに受動的にはまる、という矛盾を抱え込むことで映画的に有意味となる。とりあえずそのある種の到達点が『グラン・トリノ』“Gran Torino”(2008)でのクライマックスの銃撃であったのは見やすいであろう。

物語の内容に即して捉えるならば、パーカーの失策は(失策だらけの人生であったという見方もあるけれども)ジャム・セッションでかいた大恥の一度なのだが、それが増幅されてリピートされることで、先ほど述べた矛盾のダイナミズムをするりとすり抜けて積極性の側面ばかりが(受動性が置き去りにされて)前面化されることになるのだ。そういう視点からは冒頭「レスター・リープス・イン」の場面では、眼の前の「バード」が十八年前の「単なるチャーリー」の成長した姿であるのを知りショックを受けるジャズ史的に古い世代のサックス奏者の方がポイントになり得るかも知れない。彼はバードの演奏を聴き、自分のスタイルが完全に時代から取り残されたのに気づかされると自分の楽器を橋から河に投げ捨ててしまうのだから、イーストウッド的な失策に近親性を持っているのはむしろこの無名のサキソフォニストの方ではないか。『バード』が確かに自己破壊の力学、というか「挫折の研究」とサブタイトルをつけるべき作品として過不足ない出来になっているとしても、多少の不満を覚えずにいられないのは、このようなバランスの配分失敗によるものだ。

【追記1】

ところで第一線のジャズ・マンにしてジャズ研究家の丸山繁雄によれば、チャーリー・パーカーが初めてジャム・セッションに挑戦したのはカンザス・シティの「二十五番通りとヴァイン通りの角にあるハイ・ハットというクラブ」だったとのことである。それは「身も心も」“Body And Soul”の演奏であり、和声的にもリズム的にも破綻してしまったパーカーの演奏は「恐ろしい沈黙が脹れ上がり、今にも哄笑の渦が爆発しそう」な聴衆に晒し者となった。彼は泣きながら家に帰り、その後三カ月は楽器に手を触れることすらしなかった、と記す。問題はその時期で、丸山はこの出来ごとをリノ・クラブでの大恥の一年前としている(「ジャズ・マンとその時代―アフリカン・アメリカンの苦難の歴史と音楽」弘文堂)。だから、いわば「若きパーカーは二度死ぬ」というか、二度どころか懲りずに何度もチャレンジしたその内の一回がリノ・クラブなのであった。「ジャズ・ミュージシャンはジャム・セッションを通して即興を戦わせ合い、共通する互いの指使い、呼吸法、音色、リズム表現、すなわちジャズ音楽語法のすべてを研究し合い、技術を盗みあった。それは単なる社交の場ではなく、残酷な通過儀礼の場であり、また厳粛な自己研鑽の場でもあった」(同書より)。

【追記2】

今回、日本語タイトルのみで紹介した「ミントン・ハウスのチャーリー・クリスチャン」は英語での原題がよくわからない奇妙なレコードである。ついでに言えば日本語でも「ミントン・ハウス1941」になっている場合があるが、これは発売元が変わった後発盤のタイトルだ。CDの形態ではどちらの盤も現在は全九曲収録されており(旧盤だと八曲)、どちらを購入しても同じことになるので気をつけられたい。LPで最初に出た際に「ミントン・ハウス」とされてそのまま伝わっているわけだが、もちろん正確にはミントンズ・プレイハウスである。で問題は原題だがジャケットを見てもそれらしいタイトルが見えないのだ。それでうっかり①“Charley Christian Jazz Immortal”をタイトルにしている方もいるが、これはよく見ればキャッチフレーズの一種だとわかる。そこで真面目に盤の中央に目を凝らすと②“After Hours Harlem Monroe’s Mintons”と小さく表記されており、むしろこちらがタイトルに相応しいだろう。ところがジャケットをひっくり返してもこのタイトルはどこにもない。代わりにあるのは③“Harlem Jazz Scene 1941”なのである。一応英語のサイトをちょっとだけ覗いてみたところ、この盤のことを④“Live at The Mintons Playhouse”としてあった。完全にジャケット無視である。とりあえず常識的に考えれば②か③が正しいのではないかと思うのだがいかがでしょうか。